编者按:本期文章综述了2006至2019年以来非洲孔子学院的研究文献,总结认为当前研究主要呈现以下特点:一是涉及非洲孔子学院的相关研究较多,主题研究较少;二是国别研究所占比例较大,不同国家研究冷热对比明显;三是研究视角多元,包含多门学科成果;四是研究内容集中在“三教”研究、孔子学院功能研究、孔子学院建设发展研究三大板块。鉴于此,文章认为未来应在深化研究内容、拓宽研究口径、打造团队和平台、吸引培养学者和加强舆情研究等方面实现新的进展。

作者简介:胡登全,四川外国语大学中文系副主任、教授;王丽平,四川外国语大学中文系硕士研究生。

2004年,全球首家孔子学院在韩国首尔正式设立。十多年来,中国经济深度融入世界经济,综合国力不断提升,中国成为推动世界经济发展的重要“火车头”。与各国人民共建人类命运共同体的同时,中国的影响力及吸引力与日俱增,全球汉语热持续升温。作为各国民众学习中国语言文化、认识中国的平台,孔子学院发展迅猛,为推进中外人文交流,促进世界文明多元发展作出了重要贡献,已经成为全球最大的非营利性国际教育合作机构。截至2019年,中国已在全球162个国家(地区)建立550所孔子学院和1172个中小学孔子课堂。

非洲首家孔子学院——内罗毕大学孔子学院于2005年12月正式揭牌,由天津师范大学与肯尼亚内罗毕大学共同承办。到2019年,中国已在非洲46个国家设立了61所孔子学院和48个孔子课堂。南非是非洲设立孔子学院和孔子课堂数量最多的国家,截至2019年8月,南非已建有6所孔子学院和3个孔子课堂,汉语已被纳入其国民教育体系。此外,当地45所中小学还开设了汉语课程。同亚洲、大洋洲、美洲、欧洲相比,非洲的孔子学院受意识形态的干扰较小,发展较为顺利,受到各国的普遍欢迎,已经成为当地中非交流的名片。

非洲具有重要的地缘战略,国家众多、资源丰富、市场潜力巨大。近年来,世界大国竞相逐鹿非洲。2019年8月,日本组织召开第七届东京非洲发展国际会议。同年10月,俄罗斯举办首届俄罗斯—非洲经济论坛暨领袖高峰会。2020年1月13日,法国总统马克龙与萨赫勒五国集团领导人在法国举行峰会并发表联合声明。同年1月20日—22日,首届英非投资峰会在伦敦举行,英国首相约翰逊在会上呼吁非洲国家领导人和企业家将英国视为“非洲的首选投资伙伴”。德国在2017年先后推出“非洲马歇尔计划”“非洲契约”;2018年主持召开非洲投资峰会;2020年1月牵头召开利比亚问题峰会,2月默克尔总理访问南非与安哥拉。长期忽视非洲的美国在2018年底出台“新非洲战略”;2020年2月国务卿蓬佩奥访问安哥拉、埃塞俄比亚和塞内加尔。这三个国家都是中非合作的重要大国,蓬佩奥非洲之行的意图昭然若揭。

显然,世界大国针对非洲的争夺将越来越激烈,文化软实力的作用将更加凸显。中非患难与共、世代友好,中国外长连续31年新年首访选择非洲。以首届中非合作论坛为里程碑,国内的非洲研究呈现井喷之势,政治、经济、法律、安全等议题引人注目,成果蔚为大观,但是语言文化等领域的研究相对较少,有关孔子学院的研究更少。

现有涉及非洲孔子学院的研究文献以期刊论文为主,《西亚非洲》《中国非洲研究评论》《非洲研究》《非洲孔子学院探索与研究》等刊物均刊发过相关文章。有关非洲孔子学院学术性质的图书极少,较有代表性的有:《孔子学院研究年度发展报告》,该报告已连续4年从教学研究、发展研究、影响研究、舆情研究等四方面分析孔子学院的年度研究情况;《非洲孔子学院:回视与前瞻》以国别史的方式记载了各非洲孔子学院运营及建设情况;另有些专著,则主要立足欧美等发达地区孔院,如《孔子学院社会资本研究》《孔子学院跨文化传播管理》《孔子学院汉语教育与海外语言教育体系研究书系》《全球化语境下的英美孔子学院本土汉语教学项目研究》等。

鉴于现有研究基本以论文为主,本文采用中国知网(CNKI)数据库做统计分析,以“非洲”和“孔子学院”为主题检索文章,截至2019年12月,共检索到501篇相关论文,除去新闻、会议报道等篇章外,学术性文章共有429篇。其中国家社会科学基金论文17篇,湖南省社会科学基金论文7篇,湖南省教委科学基金论文7篇,浙江省教育厅科研计划4篇。以“非洲”和“孔子学院”两词为篇名检索文章,共检索到相关论文54篇。另分别以46个成立孔院的国家名称与“孔子学院”两词为主题,共检索到有效论文422篇。本文基于以上几类数据,对14年来国内学者关于非洲孔子学院的研究进行分析。

研究文献的时间与数量分布

2006年,即非洲首家孔子学院成立次年,贺文萍的《当前肯尼亚国内的若干热点问题》是首篇涉及非洲孔子学院的论文。作者以内罗毕大学孔子学院为例阐述了在非洲建立孔子学院的意义,“在非洲建立‘孔子学院’是中国与非洲国家交流的新形式、新机制,不仅有利于提升中国的‘软实力’,而且还为中非教育和文化交流注入了新活力。”2007年马莉等的《孔子学院在非洲——和谐文化的外交之旅》则是第一篇以非洲孔子学院为专题研究对象的论文,分析了孔子学院在非洲的推广现状及中非关系中孔子学院的载体性作用。

此后,非洲孔子学院的迅速发展逐渐引起越来越多学者的关注。以“非洲”和“孔子学院”为主题,2006—2019年的文献数据统计显示(见图1):研究成果逐年增加,文献数量与孔子学院数量变化呈相同趋势。2014年正值全球孔子学院建立十周年暨首个全球“孔子学院日”,研究成果在这一年的增长趋势尤为明显。

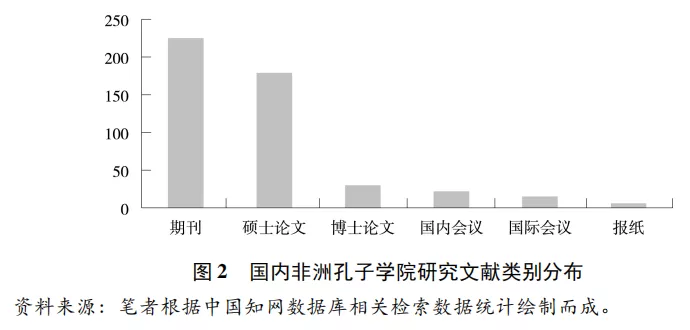

在这些研究文献中,硕士论文有179篇,博士论文有30篇(见图2)。涉及非洲孔子学院的成果逐年递增,但专题研究文献较少。被引用频率最高的前50篇论文中,直接以“非洲孔子学院”为专题研究对象的仅占12篇,其他38篇都是立足全球孔子学院发展,极少有涉及非洲孔子学院的案例。被引频率最高的期刊论文《对孔子学院中国文化传播战略的反思》,被引频率最高的博士学位论文《汉语国际推广:关于孔子学院的经济学分析与建议》,以及另外几篇高引用率的博士学位论文《汉语国际推广战略研究》《孔子学院教育功能研究》《体育文化国际传播的实践考察与理念探索》等,都不是非洲孔子学院的专题研究。总体而言,相对于非洲孔院的蓬勃发展,关于非洲孔院的研究成果和研究者都偏少,尤其缺少有影响力的成果和研究者。一个重要原因是中国与欧美国家的关系,尤其是中美关系作为当今世界最重要的双边关系之一,历来备受国际社会关注。一般而言,与非洲比较,国内高校派往欧美孔院的人员在教学、管理、语言、跨文化交流和学术研究等方面的考察更为严格;同时,欧美高校对中方赴孔院工作人员的要求也更高,一些高校甚至会派遣本国人员对中方人员进行面试选拔。此外,美国孔院逾百所,是全球孔院数量最多的国家,势必会吸引更多研究者。加之近年来欧美部分孔院的“关停”风波引起国际性关注,也使得更多的研究资源向欧美孔院倾斜。

研究文献的国别分布

统计分析发现,非洲孔院国别研究文献所占比例较大,且多为硕士论文(见图2)。这些论文的作者主要是归国汉语教师志愿者,其论文主题多为作者所在国别孔院的个体模式研究或者案例分析等微观研究,如《摩洛哥汉语学习者学习动机调查研究——以哈桑二世大学孔子学院为例》《〈成功之路·起步篇〉词汇研究及其对南非本土汉语教材编写的启示》《非洲孔子学院中国文化活动推广调查报告——以马达加斯加塔那那利佛大学孔子学院为例》《孔子学院海外文化传播策略研究——基于马达加斯加孔子学院的调查分析》等。

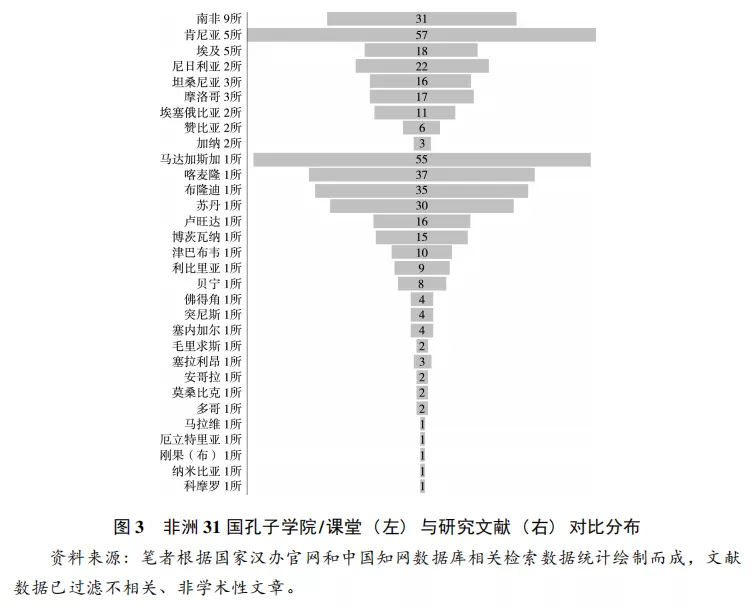

此外,这些国别研究集中在与中国交往更密切、经济水平较高的非洲国家,如肯尼亚、马达加斯加、喀麦隆、布隆迪、南非、尼日利亚等。分别以46个成立孔院的国家名称与“孔子学院”为主题检索中国知网数据库,对比各国孔子学院/课堂数量,得到以下数据(见图3):

图3显示,各国孔子学院/课堂的数量与研究文献数量的分布并未呈完全相同态势。肯尼亚是非洲第一所孔子学院所在国,且与中国文化交流频繁,经济发展迅速,其汉语发展情况关注度最高。马达加斯加因大量华人聚集,汉语需求迫切,也吸引了较多研究者。然而,南非作为孔子学院和孔子课堂最多的国家,其研究数量却排在第五位。毛里求斯、加纳、贝宁等国华人相对密集,孔院工作成效显著,其建设发展模式应有研究价值,却少有关注。此外,除上述31国的孔子学院有对应的研究文献,其余15国还未进入国内学者视野(见表1)。究其原因,首先,孔子学院属于中国文化“走出去”的一种新模式,对其研究尚处于初级阶段,非洲孔院由于主客观因素,研究者更少,因而如果缺少研究兴趣或者国内高校、研究机构的引导推动,一些孔院无研究者问津在所难免。其次,中国与孔院所在国的政治、经济、文化密切程度与孔院研究热度有一定相关性,但是孔院在非洲各国不是首要议题,政治、经济、法律等话题往往更受青睐,如果这些政经法话题中总是有“争议”和“变化”,那么其吸引力将一直居高不下,孔院关注度自然相对较少(如南非)。

研究文献的视角分布

以“非洲”和“孔子学院”为主题的429篇学术性文章及分别以46个成立孔院的国家名称与“孔子学院”为主题的422篇有效论文分析可见,非洲孔子学院研究的视角较广,涉及面较多。

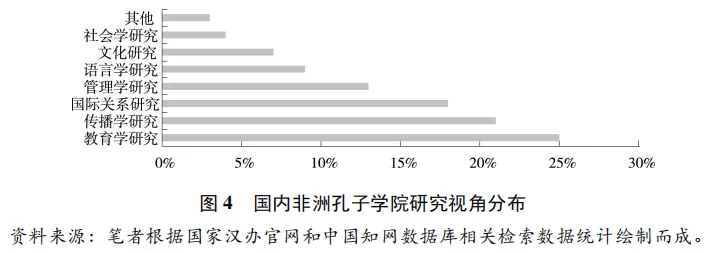

“孔子学院”是个内涵丰富的研究领域,吸引了众多学科研究者的目光。研究视角主要有教育学研究、国际关系研究、文化研究、社会学研究、传播学研究、管理学研究、语言学研究、信息技术研究等,其中教育学、传播学、国际关系学、管理学等视角的研究占总研究的近八成(见图4)。

孔子学院研究视角的基本情况是:教育学视角的研究多从“三教”的角度出发,为孔院教学质量的提高提供新思路。传播学视角的研究展现了非洲孔院及中国语言文化在非洲的推广和传播现状,为孔院可持续发展提供建议;同时传播学研究也包含了国际媒体关于孔子学院新闻报道分析,中文国际教育与法语联盟、歌德学院等的对比研究,但此类研究大多不直接以非洲孔院为专门研究对象。国际关系视角的研究剖析了孔子学院在中非文化交流、友谊培养、外交关系等软实力功能中的角色。管理学视角的研究主要论述非洲孔院的发展现状以及存在的问题和解决方案,探讨汉语教师志愿者培养和教师队伍本土化问题,同时涉及非洲孔院赴华留学生的管理与发展研究。语言学视角的研究占比不多,没有明显的国别区域特点,主要为面向全世界或以母语语种划分的汉语学习者的研究,仅部分内容涉及汉语语言结构与非洲当地语言的对比研究和非洲学生二语习得及偏误的分析。文化研究、社会学研究以及其他研究视角主要包括了现代信息技术在汉语教学中的应用、孔子学院对于中非文化交流的重要社会意义、以及中国文化与非洲文化的碰撞融合等方面的内容。

由图4可见,关于非洲孔子学院的研究视角多元,教育学、传播学、国际关系学等视角的研究占比较大,针对语言学、文化研究、信息技术等视角的专门研究相对较少。形成这种多元研究视角的原因在于,孔子学院及汉语国际教育本身的交叉学科性质。孔子学院以汉语教学与文化传播为主旨,是“命运共同体”框架下的“语言共同体”,自诞生之日起,就超越了一般意义上的教学机构,其理念、机制、建设、运营是国家、政府、高校和社会各领域共同投入的全球视野中的“中国符号”,它承载着中国走向世界舞台中央的发展理念,体现了全球语言文化治理“公共性的文化产品”的价值观,这使得孔子学院的实践和研究必然是交叉学科的。另外,汉语国际教育涵盖本科、硕士、博士三个层次,但是它究竟归属于哪一个学科,一直存在争议,有的高校将其列入中国语言文学学科,有的将其列入外国语言文学学科。崔希亮、李泉、宁继鸣等指出,学科性质及归属的模糊性,一方面不利于汉语国际教育的进一步发展,另一方面也反映出其典型的交叉学科的属性。

研究的主要内容

非洲孔子学院研究的视角广,涉及面多。按照具体的研究内容来看,主要集中在三个方面:孔子学院的“三教”研究、孔子学院的功能研究和孔子学院的发展研究。

(一)“三教”研究

三教即“教师”“教材”“教法”。三教属于教学范畴(孔子学院核心任务),但是一方面,教学研究的其他内容,如汉语国际教育的学科意识、学科属性、学科发展、人才培养方案、国际汉语教师考察标准等,普遍立足于全球孔院视角,这些研究强调普适性而不是非洲性,不在本文论述范畴。另一方面,“三教”是孔院教学活动的基础,立足非洲视角的研究成果也较多,故本文将“三教”研究作为教学研究的重点,而且主要在国别研究中得到体现。

教师方面。教师是“三教”问题的核心,相关研究主要针对汉语教师志愿者的选拔培训和本土教师的培养研究。非洲孔子学院师资以硕士生和本科生志愿者为主,公派老师为辅。李汤、焦玉栋、方颂、赵雨佳等研究者的共识是,派出师资和本土师资的数量和质量都有待进一步提高。主要表现为,派出师资的稳定性不够,志愿者的知识结构、能力结构和心理素质有待提高,职后培训不足,小语种师资极为缺乏等。为此,陆俭明指出,不少派出去的汉语教师志愿者,不清楚汉语教学的核心任务是什么,汉语教学的指导思想是什么,也缺乏汉语的基本功,有必要重新考虑和调整培养汉语教师的模式。

关于本土教师的研究起步较晚,始于2010年。研究者共同的观点是:本土教师是孔子学院融入当地、实现本土化的重要元素,尽管近年来孔院加大了对本土师资的培训,取得了一定成效,但仍有较大提升空间。敖芳芳、弗迪南、苏静、高飞等人的研究表明,非洲孔院的本土师资没有统一的质量评估标准,且数量非常有限,在各个孔院中所占比例都偏低,语音教学和汉字书写教学能力都有待提高,汉语理论知识的系统性不足,教学观念较为陈旧,所接受的培训有限,学生满意度和授课效果不如中国老师。鉴于此,一些学者提议以“孔子新汉学计划”为平台,激励中外方高校加速推进“理解中国”访问学者项目和中外合作培养博士项目,从而构建汉语国际教育高层次的本土人才培养体系。比如仇鑫奕认为,设置汉语国际教育博士专业学位是培养汉语国际教育高层次人才的根本途径。汉语国际教育高层次人才培养平台应是依托汉语国际教育人才培养和课题研究项目构建起来的、多元主体多层次联动协作的国际合作办学平台。

教学法方面,主要包括语言教学和文化教学两个领域。以国别为主的语言教学研究成果较多,并且将前沿教学理论融合到教学实践中。这些研究主要包括:汉语理论、课堂模式、教学实践、教学媒介、教学层次、教学体系研究等方面;不同学生的语言学习模式选择;线上、线下课堂的不同优势对比;语音、语法、汉字等不同学习内容的课堂模式探索;不同国家地区所适应的教学层次和体系。例如,针对教学模式,钟英华提出了“沉浸式”“任务式”“突出实践性教学”等多种教学模式以培养更多的汉语应用型人才。针对不同的学习内容,张梦婷通过毛里求斯孔子学院实践经验,提倡将“翻转课堂”教学模式更广泛地运用到初级汉字教学课堂里,以弥补传统课堂汉字教学的不足。就线上、线下课程的优劣对比,袁晓露结合卢旺达孔子学院的教学实践,认为大规模在线开放课程(MOOC)等在线授课模式更能因国、因地、因校制宜,提高语言教学效率。关于教学层次和体系的探索,许多学者都认为根据学习水平将汉语学习者分为初级、中级、高级,进行分层教学是高效的方式,并且认为孔子学院的专业建设与当地国民教育体系接轨十分必要。

关于非洲孔院文化教学的研究集中在武术方面,共有相关论文30多篇。主要观点是:武术明显促进了非洲学生对中国文化的好感;场地和语言障碍导致武术课程开设率偏低;教师的武术专业性有待提高,存在教学内容无法满足教学需求的情况;武术课程内容局限于长拳、太极拳,比较单一;武术教学形式传统,学生训练单调等。同时,现有研究也从武术课程的总体设计和具体实施出发,对教学任务、教学对象、教材教具的科学性趣味性等进行研究,推出各种基于不同理论的教学模式。例如,张继超以肯尼亚莫伊大学孔子学院为例,立足国际工程教育的“构思、设计、实现、运作”(CDIO)理论,借助各种现代化工具进行武术课程设计,取得了理想的教学效果。王旭东针对武术训练的单调乏味和艰苦,无法保持学生学习热情这一现状,以传播学的拉斯韦尔5W模式为理论基础,对非洲各国孔子学院武术课堂情况开展调查与研究。针对武术课程的建议包括:提高教师武术水平、规范武术课程设计、呼吁体育类院校参与孔子学院建设等。武术文化的课堂教学受到研究者的普遍关注,但其他文化形式教学方法的探索关注度较低,这需要孔院和研究者大力开拓。

教材方面,主要集中在教材国别化的探讨上。孔子学院成立后,国别、语别教材的理念逐渐深入人心。2008年召开的第九届国际汉语教学研讨会上,国别化教材是研讨重点之一;2009年召开的汉语国别化教材国际研讨会将国别型教材的研究和编写推向了一个新的高度。教材国别化是全球孔院都致力于解决的命题,非洲国家因国情、文化、语言等方面的差异性巨大,因而国别化需求比欧美等发达国家更为迫切。但是相对于欧洲和亚洲,非洲地区的教材国别化的编写和研究较少。研究者们认为,国内通用教材尽管种类丰富,语种也比较齐全,在对外汉语教学中发挥了重要作用,但是也存在一些亟须解决的问题,如教材内容与当地风俗文化的贴合度不高,甚至相抵触;内容难易度与当地学习者的接受基础不一致;教材比较枯燥,难以激发学习兴趣;教材的系统性和连贯性不够;语音教学设计难度较大;词汇练习前后缺乏连贯性;语法重难点的辨识度不够;口语学习的比重偏低等等。对此,王旭贝基于非洲六个国家孔子学院的调研指出,“虽然汉语教材的数量繁杂众多,但真正符合当地教学实际情况的对外汉语教材却屈指可数……教材的适应性较差,没有与当地的文化风俗相结合,不能满足学生的需求。”李珂玮通过对另外四所非洲孔院的调研也指出,“本土教材明显匮乏,汉办选定的教材,固然是诸多教材中的佼佼者,但是较之非洲(国家)的国情、学情还有很大差距。”

绝大多数研究者都强调,教材的国别化是解决这些问题的关键,中外合作是理想的编写方式。相关调研也验证了国别化教材在与当地语音的转换上,民情风俗的贴合上,生活场景的接轨上,以及听说读写能力的整体性上,都具有很强的针对性、科学性和实用性,教材易学、易懂、好用,明显提高了教学效率和学习效果。比如专门针对厄立特里亚短期强化、非学历教育学员编写的《学说汉语》,强调“以学习者为中心”,突出“结构、功能、文化”三结合的框架特色,“经过在不同班级的使用,学习者普遍认可并欢迎这一教材”。

教材的国别化问题,汇集了不同观点和声音。有研究者认为,不能过分强调教材的国别化。比如李泉等指出,多元化是教材编写和研究的常态,若将国别化教材视为“大势所趋”,是教材编写的根本出路,未必是好事。作者进而提出通用型、区域型、语别型、国别型四类教材。应该说,这种观点对国别化教材探讨不无裨益。

(二)孔子学院的功能研究

这里所说的功能,是指除语言教学之外,在文化、外交、教育、经济、社会价值等方面的功能。作为非营利性教育机构,孔子学院不仅是中国语言文化的传播者,也应是中国话语体系的柔性传播者和推动者,其功能发挥的最大特点是静水流深。诸多研究也表明,孔子学院作为一支新生力量,正在跃升为以英语、法语、西班牙语、德语等为主体的国际语言体系教育机构,在提升中国软实力、实现中国公共外交功能、促进中外教育合作、构建良好的中国形象、促进经贸合作等方面具有积极的作用。

关于孔院功能研究,学者们最早的研究关注点是软实力。如首篇涉及非洲孔子学院的文章《当前肯尼亚国内的若干热点问题》,就是从软实力的角度来分析非洲孔院功能的。软实力是具有较大包含性的概念,很多研究者在论述中将公共外交、国家形象、教育、社会价值等都归于软实力范畴,如第一篇以非洲孔子学院为专题研究的文章《孔子学院在非洲——和谐文化的外交之旅》,以及《中国在非洲软实力:以肯尼亚孔子学院为例》《非洲孔子学院本土化建设中我国文化软实力构建研究——基于教学模式的视角》等文章。

孔子学院的公共外交(在一些论述中又代之以“文化外交”或“语言文化外交”之称)功能,是研究者聚焦的一个中心,认为这是提升软实力的核心与重要途径。从全球孔子学院角度看,李丹指出,孔子学院属于文化外交、教育外交、高校外交之列,最大限度地体现了中国的软实力之所在。马晓乐、宁继鸣也评价到:孔子学院以一种平和温和的方式,开辟了我国公共外交和人文外交的新渠道,加速了国际话语体系的重构与秩序的重建,在世界文化版图上使中国语言文化资源占有了更大的份额和比重,直接影响到全球化背景下世界话语体系和文化版图的重构。从非洲孔子学院角度看,《从孔子学院看中非文化交流》《“孔子学院”建设的国家战略研究——以肯尼亚孔子学院建设为例》等论文同样表明,孔子学院为中国语言文化在非洲各国的传播提供了平台,对公共外交和中国国家形象的塑造和传播起到了推动作用。

此外,也有学者从教育的范畴论述孔子学院对提升中国软实力的作用。这既包括提高目的国的教育水平,也包括促进中国教育的国际化。《中国对非洲智力援助:理论、成效与对策》《公共外交视角下的中非教育交流研究》等文章阐释了中国作为最大的发展中国家,在南南合作框架体系和“一带一路”倡议下,通过孔子学院这一媒介,对拥有共同的发展任务和利益诉求的非洲国家进行教育援助,从而赢得中国软实力的提升。《中国与非洲的教育交流与合作——以孔子学院为例》《中非高等教育合作与交流探究》《走特色化的中非教育合作交流之路》等论文则从中非大学合作办学,中方教师与非洲本土教师共同授课的模式切入,论述了孔子学院不仅促进了中非教育合作交流,而且为中国高等教育走向国际化发挥了关键作用。

在肯定孔子学院的积极影响之外,也有学者清醒地认识到孔子学院的功能发挥尚有待进一步提升。研究表明,因为非洲教育欠发达,西方文化的长期影响,西方媒体对中国的负面“他塑”,以及孔子学院在非洲耕耘时间不长等因素,非洲民众对中国的正面和积极感知还有待提升。比如牛长松通过对非洲喀麦隆、博茨瓦纳和埃及3个国家4所孔子学院的学生调研发现,非洲学生对中国形象和中非关系的评价积极正面,但是他们对中国、中国文化和中非关系的认知尚处于初级阶段。

杨薇等指出,非洲当地人对于中国语言文化的传播持有一定的戒备心理,个别学生有负面情绪,甚至认为“中国在非洲将来的目的只是把非洲国家当作中国的殖民地”。罗拉的研究具有另一种启示意义:孔子学院的功能发挥是动态的过程:中文学习者在第一阶段(学习时间1年内)对中国持感性的正面评价;不少学习者在第二阶段(学习中文2—5年)开始怀疑中国的动机、目标和政策,并对学习中文产生幻灭感;第三阶段(学习中文5年以上)对中国持理性的正面评价。作者认为,非洲孔子学院软实力的影响与意识/知识的过程有高度相关性。事实上,大部分学习者都处在第一阶段和第二阶段,第三阶段的学生数量很少。因此,如何培养和强化学习者对中国稳定持续的正面感知,还需进一步探索。

(三)孔子学院的发展研究

通过现状探讨发展建设,即非洲孔子学院的创新及可持续发展,是研究者关注的另一重点。以“非洲”“孔子学院”“现状”三个主题词检索中国知网数据库,有200多篇文献。这些文献的基本观点是:非洲孔子学院在取得诸多成绩的同时,尚存在一些需要破解的全局性、深层次的问题,比如定位模糊,重“量”轻“质”,制度建设不足,管理体系不够完善,运营发展模式需要更新,人才培养层次不高,教学场地与资源不足,特色化本土化程度不高等。鉴于此,研究者们认为,非洲孔子学院应从外延式发展转向内涵式发展,强调质量和效益的提升,从而促进孔子学院可持续发展。

除了以“三教”为主的教学研究,研究者们还着重强调顶层设计、长效机制和制度建设。国家汉办出台的《孔子学院发展规划(2012—2020年)》属于纲领性设计,对全球孔子学院的总体要求、主要任务、重点项目、保障措施做出了八年规划。学者们的论述基本都以该规划为中心,从不同角度进行深化,以促进孔子学院的内涵式发展。

一是科学定位,凝练办学特色。孔子学院与歌德学院、法语联盟、塞万提斯学院等老牌语言培训机构相比较如何突出自己的竞争力,各孔子学院办学如何因地制宜、避免千人一面,这都需要科学定位,办出特色。

撒德全认为,从全球范围而言,很难设计出统一的孔子学院发展模式,但是在某些特点基本相同的地区或国家,如非洲,有必要设计出具有地区特色的办学模式和建设模型。程迈等指出,官方的决策更多地表现为“全球一盘棋”的发展目标,这种不同国家、不同地区一视同仁对待的政策,不一定符合有特殊背景的非洲的要求,因此建议对非洲孔子学院有特殊的定位,并从政策上给予相应的支持性调整。一些学者则给出了特色实施路径,如张东辉等在强调科学定位和特色发展是孔子学院保持可持续发展有效途径的基础上,提出汉语教学型、特色文化传播型、汉语教学与职业技能型、培养汉学家型等不同特色孔子学院的构想。

二是提升办学层次,强化职业导向。研究者们认为,非洲孔子学院应从两个方面进行深耕:第一,汉语进入当地国民教育体系,拓展高等教育阶段学分课程和专业,构建本硕博多层次的学历教育,培养高层次人才;第二,职业技术教育具有强烈的现实需求性,是孔子学院特色化和可持续性发展的重要抓手,也是服务目的国地方经济社会发展的重要措施。高莉莉指出,职业技术教育特色关乎孔子学院基础能力建设和办学内涵的问题,具有导向性推动作用。现阶段职业技术教育尚在起步阶段,需要孔子学院总部顶层设计的支持教育扶贫切实考虑到非洲人民的利益,保证孔子学院在非洲地区的可持续发展,政策扶持和实施保障两个层面得以加强。其他研究者如李敏、马丽杰、徐永亮等都从项目、课程和专业设置方面提出“汉语+专业”“职业技能培训”等培养模式,培养学生在旅游、酒店、汽摩、建筑、电子、商务、中医等方面的职业能力,以帮助他们更好地就业。

三是因地制宜,加强制度建设。孔子学院总部已经制定了基本制度,但仍有待完善:第一,这些制度的执行效果有待提高;第二,各地区相应的区域或国别性制度建设尚不足,相对于欧美国家,非洲国家的治理体系和制度建设都相对滞后。符绍强认为,要完善孔子学院的治理结构,推动孔子学院从“数量扩张型”向“内涵提升型”转变,最根本的问题是要进一步加强和完善顶层设计,尽快建立一套科学的评估体系和行业标准。

对此,学者们从不同的角度提出建议。吴应辉呼吁建立垂直高效的管理体制,改变目前的三方松散联合制为一方主导合作制,即孔子学院总部为合作的主导方,对全球各孔子学院拥有绝对主导权,要做到令行禁止。乔佳认为,既应制定层次分明、系统完善的一套指标体系,同时还应考虑到不同地区及国家之间的差异。徐丽华指出,在进一步理顺管理体制的过程中,应明确中非双方的权利与义务。撒德全则强调,接受ISO9000国际质量标准体系认证是非洲孔子学院办学与国际接轨的途径,孔子学院院长决策机制的优化是非洲孔子学院发展的当务之急。

四是多方合作,夯实办学支撑。孔子学院采取中外学校、企业及社团合作办学模式。除了国家汉办的宏观指导,以大学为主体的中外方合作机构是办学基础。如何加强中方院校的支撑能力,俞苏洋的观点具有代表性:中方合作院校要从组织支撑、体制支撑、资源支撑和品牌支撑四个方面提升支撑能力。此外,孔子学院要创造性地开拓当地合作资源。高莉莉等认为,孔子学院要将人才输出、人才培养和保障力量联系起来。李红霞指出,孔子学院还多处于在驻在国“单兵作战”的状态,因此要意识到双边资源的重要性并善加利用,对外加强“五个结合”:与官方友好交往相结合;与对非援助相结合;与赴华留学生招收工作相结合;与使馆公共外交相结合;与企业“走出去”相结合。其中,企业与孔院的相互支撑作用,一直是研究者们的关注焦点之一。高莉莉认为,中资企业要强化社会责任意识,以对非让利,多予少取,先予后取的方式主动参与双方合作项目与孔子学院建设,并从参观体验、主题报告、专业讲座、专家讲学、人员培训、对口实习及就业等方面提出支撑的实施路径。宁继鸣提出院企合作的三种模式:共建孔子学院模式、战略合作模式和奖学金模式三种类型。

结语与展望

(一)国内研究的特点与趋势

通过对2006—2019年非洲孔子学院研究的回顾,可以看出有关研究文献逐年递增,研究领域广,涉及多门学科,研究视角与研究对象都呈现多元化特征,国别研究和教学研究的成果最为突出。

一个总的特点是:非洲孔子学院研究具有明显的“事业”要素。习近平总书记在2015年全英孔子学院和孔子课堂年会开幕式上强调,“语言是了解一个国家最好的钥匙,孔子学院是世界认识中国的一个重要平台。”2014年,在全球孔子学院建立十周年暨首个全球“孔子学院日”来临之际,习近平总书记致信祝贺:“世界各国人民创造的灿烂文化,是人类共同的宝贵财富。我们应该通过交流互鉴和创造性发展,使之在当今世界焕发出新的生命力。孔子学院属于中国,也属于世界。”换言之,孔子学院、对外汉语教学、汉语国际教育是国家和民族的事业。

因此,非洲孔子学院的建设及研究从一开始就承载着基于语言教学的学科属性和国家战略的功能及影响的事业属性研究,其目的是为非洲各国民众学习汉语和了解中华文化提供学习和交流平台,推动人类文明进步和民心相通,促进世界文明多样性发展。这种“学科”与“事业”并重的特点,是与全球孔子学院的整体发展和研究一致的。

有关非洲孔院研究的两个趋势是:第一,随着非洲孔子学院布局和规模的基本完成,其发展研究逐渐得到更多重视。第二,2015年开始,非洲孔子学院与“一带一路”的融合研究逐渐增多,有曾云、李珂玮和菲菲等的专题研究,另有大量的相关研究。这也表明,非洲孔子学院的事业属性得到进一步强调。

(二)非洲相关国家及孔院合作伙伴对文献中已梳理问题的看法

非洲孔院在当地有较好的政治支持,受到公众普遍欢迎。全球孔子学院大会、国际中文教育大会、非洲部分国家(地区)孔子学院联席会议、日常观察与交流等各种渠道表明,孔院所在国和外方合作院校对孔院有较高的期待,他们都积极推动孔院融入当地国民教育,并希望能通过孔院平台与中国展开多领域、全方位的交流合作。在“三教”方面,外方最关心的是教师和教材,希望中方能有更多的高质量教学人员,同时提高师资的本土化程度,对本土教师进行适时培训。在他们看来,中非合作编撰教材是实现教材本土化的最佳选择。源于对脱贫和就业的追求,“汉语+职业教育”“汉语+学历教育”是他们一致推崇的人才培养模式。同时,孔院所在国和外方合作院校希望通过孔院强化与中国使领馆、中资企业、中方和高校的互动合作,在“一带一路”倡议和南南合作等框架下,提升自己的经济、文化、科研实力及影响力,孔子学院在这些方面还需进一步开拓思路、搭建平台。

(三)非洲孔子学院研究前瞻

国内关于非洲孔子学院的研究还存在一些短板:第一,无论是问题还是对策,重复性研究较多,创新性研究较少;第二,尽管有多学科介入,但是学科之间的融合较少;第三,研究对象、研究内容有待拓展;第四,高质量的研究成果和有影响力的学者不多。展望未来,非洲孔子学院研究可以从以下五个方面强化和突破。

一是深化研究内容。教育部中外语言交流合作中心、中国国际中文教育基金会成立后,对孔子学院品牌运行而言,“除支持和服务的机构改变外,还有两方面的变化:一是性质的变化,基金会在民政部注册,属民间公益教育机构;二是模式的变化,基金会将从社会上筹集资金,也将依靠孔子学院的中外方教育机构发挥办学主体作用。”孔子学院转制为国际化、民间化、基金会运行模式后,如何在战略层面进行系统性的转型升级,是应着重研究的课题。在此框架下,按照孔子学院内涵式发展的全球规划,非洲孔院研究也要在概念性、感性研究基础上,提升研究的深度。例如,国别研究和案例研究要更突出个体差异性和独特性,从而显示本土化和特色化;“三教”问题要进行理论与实践的融合研究,从而更具指导性与可行性;功能研究要坚持“有所为有所不为”的原则,加大“有所为”的实证研究和跟踪研究;加强学科之间的交流与对话,开展深度的跨学科研究。

二是拓宽研究口径。首先就微观层面,可开展如授课模式、课程设置、大纲设置、文化交流、学术研讨等方面的研究。2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,全球教育授课模式发生转变,数字化将是全球孔子学院建设的一个重点,非洲孔院也应结合非洲信息技术特点,探索非洲特色的数字化建设和网络课程模式。其次就中观层面,可开展比较性研究,如国别(区域)对比研究,汉语教学与其他国家语言教学的研究,孔子学院与法语联盟等他国语言文化传播机构的对比研究等;其他研究对象,如中国汉语水平考试(HSK)、“新汉学计划”、孔子学院奖学金、孔子学院夏令营等项目的效率研究都值得重视。最后就宏观层面,可开展如非洲孔子学院的发展与汉语传播史相结合的研究,政治、经济、文化、宗教、科技与孔子学院的相互影响研究,非洲孔院在全球孔院中的共性与特色研究等。

三是打造研究团队和平台的聚合作用。团队和平台是形成研究方向和重大成果的重要渠道。在中国社科院西亚非洲研究所、北京大学非洲研究中心、南京大学非洲研究所、云南大学非洲研究中心、湘潭大学非洲法律与社会研究中心等研究单位的基础上,近年来,中国非洲研究院、广东外语外贸大学非洲研究院、成都电子科技大学西非研究中心、浙江师范大学孔子学院发展战略研究院和北京外国语大学非洲学院等机构的成立,夯实了非洲研究的阵地。我们应充分发挥好这些团队和平台的作用,形成非洲孔子学院研究阵地,引领研究方向,并积极展开国际学术交流。

四是吸引和培养更多的学者开展对非洲孔子学院的研究。现在已有宁继鸣、吴应辉、安然、陆俭明、赵金铭、刘珣、周小兵、李泉、崔希亮等孔院研究的知名学者,但数量不多,而且他们多立足于全球孔院研究,除宁继鸣、吴应辉等少数学者外,大部分学者主要以语言学为研究视角,其他学科的研究者寥寥无几。目前,非洲孔院的研究以志愿者教师为主,其次是公派老师,应激励更多的孔院院长和学者加入研究,他们在研究视野、研究能力及孔院建设全局性等方面具有优势。

五是加强舆情研究。如今非洲孔院的舆情研究较为薄弱,非洲孔院的舆论环境明显优于欧美孔院,但也存在一些非论。如肯尼亚反对党控制下的媒体不时有孔子学院“文化入侵”的负面报道。此外,有西方媒体将非洲孔子学院与新殖民主义进行关联性妄议,加之西方在非洲的强势话语权和媒体影响力,这些都是对孔子学院形象和可持续性发展的损害。因此,研究者也应重视非洲孔院的舆情研究。

简言之,非洲孔子学院的数量、布局和规模已经基本实现,如今正处于从量变到质变的过程,相关研究也要与时俱进、勇于创新,为孔子学院发展贡献新的思路,以更好地推动其可持续性发展。

参考文献:

[1].《全球孔子学院达550所》,《人民日报》(海外版)2019年12月10日,第3版。

[2].参见国家汉办官网:http://www.hanban.org/confuciousinstitutes/node_10961.htm[2020-08-06]。

[3].《南非设立中文日》,人民网,2019年8月7日,http://world.people.com.cn/n1/2019/0807/c1002-31279825.html[2020-08-06]。

[4].宁继鸣主编:《孔子学院研究年度报告》,商务印书馆2016-2019年版。

[5].徐丽华主编:《非洲孔子学院:回视与前瞻》,上海交通大学出版社2018年版。

[6].孔梓:《孔子学院社会资本研究》,山东大学出版社2018年版。

[7].陈曦:《孔子学院跨文化传播管理》,北京大学出版社2016年版。

[8].[法]白乐桑等:《孔子学院汉语教育与海外语言教育体系研究书系》,北京语言大学出版社2018年版。

[9].[美]连大祥:《全球化语境下的英美孔子学院本土汉语教学项目研究》,外语教学与研究出版社2018年版。

[10].贺文萍:《当前肯尼亚国内的若干热点问题》,《亚非纵横》2006年第3期,第22页。

[11].马莉、周倩:《孔子学院在非洲---和谐文化的外交之旅》,载《孔学研究(第十四辑)--云南省孔子学术研讨会十四次学术研讨会论文集》2007年,第212-219页。

[12].吴瑛:《对孔子学院中国文化传播战略的反思》,《学术论坛》2009年第7期,第141-145页。

[13].宁继鸣:《汉语国际推广:关于孔子学院的经济学分析与建议》,博士学位论文,山东大学,2006年。

[14].胡仁友:《汉语国际推广战略研究》,博士学位论文,东北师范大学,2014年。

[15].赵跃:《孔子学院教育功能研究》,博士学位论文,山东大学,2014年。

[16].史有宽:《体育文化国际传播的实践考察与理念探索》,博士学位论文,河南大学,2013年。

[17].章碧云:《摩洛哥汉语学习者学习动机调查研究---以哈桑二世大学孔子学院为例》,硕士学位论文,上海外国语大学,2019年。

[18].刘拎拎:《〈成功之路·起步篇〉词汇研究及其对南非本土汉语教材编写的启示》,硕士学位论文,河北师范大学,2019年。

[19].沈甘露:《非洲孔子学院中国文化活动推广调查报告---以马达加斯加塔那那利佛大学孔子学院为例》,硕士学位论文,上海外国语大学,2014年。

[20].廖典:《孔子学院海外文化传播策略研究---基于马达加斯加孔子学院的调查分析》,硕士学位论文,江西师范大学,2011年。

[21].崔希亮:《汉语国际教育的若干问题》,《语言教学与研究》2018年第1期,第1-7页。

[22].李泉:《对外汉语教学:学科建设四十年-成就与趋势,问题与顶层设计》,《国际汉语教育(中英文)》2018年第4期,第3-17页。

[23].宁继鸣:《汉语国际教育:“事业”与“学科”双重属性的反思》,《语言战略研究》2018年第6期,第6-16页。

[24].李汤:《安哥拉内图大学孔子学院汉语教学情况调查报告》,硕士学位论文,广东语外贸大学,2016年。

[25].焦玉栋:《博茨瓦纳大学孔子学院汉语教学现状调查与分析》,硕士学位论文,上海师范大学,2017年。

[26].方颂:《布隆迪大学孔子学院汉语教学现状调查研究》,硕士学位论文,哈尔滨师范大学,2017年。

[27].赵雨佳:《尼日利亚孔子学院教学现状调查研究》,硕士学位论文,山东大学,2019年。

[28].陆俭明:《汉语教师培养之我见》,《国际汉语教育(中英文)》2017年第3期,第29-35页。

[29].敖芳芳:《肯尼亚汉语教学与推广研究》,硕士学位论文,天津师范大学,2016年。

[30].弗迪南:《基于本土教师视角的非洲布隆迪大学孔子学院汉语教学现状调查研究》,硕士学位论文,渤海大学,2018年。

[31].苏静:《塞内加尔达喀尔大学孔子学院汉语教学现状调查报告》,硕士学位论文,沈阳师范大学,2015年。

[32].高飞:《津巴布韦汉语传播研究》,博士学位论文,吉林大学,2018年。

[33].仇鑫奕:《汉语国际教育高端人才培养平台建构思路》,《研究生教育研究》2015年第2期,第74-80页。

[34].钟英华:《非洲孔子学院建设中的几个基本问题》,《云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)》2009年第1期,第37-40页。

[35].张梦婷:《“翻转课堂”教学模式下的毛里求斯初级汉字教学研究》,硕士学位论文,兰州大学,2019年。

[36].袁晓露:《卢旺达孔子学院(课堂)运用MOOC进行汉语教学的调查研究》,硕士学位论文,重庆师范大学,2015年。

[37].张继超:《基于CDIO理论的孔子学院武术课程设计》,硕士学位论文,上海体育学院,2018年。

[38].王旭东:《非洲各国孔子学院武术课堂开展情况的调査与研究》,硕士学位论文,上海师范大学,2017年。

[39].王旭贝:《非洲六国孔子学院汉语教材使用调查报告及编写建议》,硕士学位论文,渤海大学,2016年,第12页。

[40].李珂玮:《“一带一路”倡议下辽宁省非洲孔子学院的现状及发展策略研究》,《大连大学学报》2018年第2期,第72页。

[41].白玉波:《论非洲汉语强化培训教材的编写与使用---以〈学说汉语〉为例》,博士学位论文,陕西师范大学,2013年,第191页。

[42].李泉、宫雪:《通用型区域型、语别型、国别型---谈国际汉语教材的多元化》,《汉语学习》2015年第1期,第76-84页。

[43].贺文萍:《当前肯尼亚国内的若干热点问题》,第17-22页。

[44].马莉、周倩:《孔子学院在非洲---和谐文化的外交之旅》,《孔学研究》,2008年,第205-212页。

[45].茹丝:《中国在非洲软实力:以肯尼亚孔子学院为例》,硕士学位论文,天津师范大学,2014年。

[46].龚思鹏:《非洲孔子学院本土化建设中我国文化软实力构建研究-基于教学模式的视角》,硕士学位论文,长沙理工大学,2017年。

[47].李丹:《孔子学院凸显文化公共外交价值》,《中国社会科学报》2015年4月8日,第B04版。

[48].马晓乐、宁继鸣:《孔子学院的文化功能与社会价值》,《山东社会科学》2015年第8期,第173-178页。

[49].曹琳:《从孔子学院看中非文化交流》,《黑龙江史志》2011年第10期,第27-28页。

[50].乔佳:《“孔子学院”建设的国家战略研究---以肯尼亚孔子学院建设为例》,硕士学位论文,南京林业大学,2014年。

[51].程伟华:《中国对非洲智力援助:理论、成效与对策》,博士学位论文,南京林业大学,2012年。

[52].褚子慧:《公共外交视角下的中非教育交流研究》,硕士学位论文,东北师范大学,2012年。

[53].周倩:《中国与非洲的教育交流与合作---以孔子学院为例》,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版)2010年第1期,第89-92页。

[54].姜洋:《中非高等教育合作与交流探究》,《重庆高教研究》2013年第7期,第109-112页。

[55].梅新林:《走特色化的中非教育合作交流之路》,《西亚非洲》2007年第8期,第66-69页。

[56].牛长松:《孔子学院与对非语言文化外交》,《西亚非洲》2014年第1期,第64-78页。

[57].杨薇、翟风杰、郭红、苏娟:《非洲孔子学院的语言文化传播效果研究》,《西亚非洲》2018年第3期,第140-160页。

[58].罗拉:《中国在非洲软实力倡议的教育战略:孔子学院的影响》,硕士学位论文,南京大学,2012年。

[59].撒德全:《非洲孔子学院可持续发展模型设计原则与策略研究》,《汉语国际传播研究》2011年第2期,第11-19页。

[60].程迈、刘伯成:《对推动孔子学院发展因素的实证研究与调整建议》,《复旦国际关系评论》2017年第1期,第195-217页。

[61].张东辉、谷婷婷:《孔子学院发展模式探析---对四所孔子学院的比较研究》,《复旦教育论坛》2015年第1期,第50-55页。

[62].高莉莉:《非洲孔子学院职业技术特色办学探究---以亚的斯亚贝巴孔子学院为例》,《西亚非洲》2014年第6期,第144-157页。

[63].李敏:《推动非洲孔子学院完善及发展的路径研究》,硕士学位论文,中共中央党校,2019年。

[64].马丽杰:《非洲地区孔子学院与职业教育结合的探索与实践》,《职业技术教育》2016年第12期,第78-80页。

[65].徐永亮:《职业技术教育:非洲孔子学院发展新方向》,《高教学刊》2019年第17期,第23-25页。

[66].符绍强:《推动孔子学院从“数量扩张型”向“内涵提升型”转变》,《中国党政干部论坛》2015年第12期,第92-93页。

[67].吴应辉:《关于孔子学院整体可持续发展的一个战略设想》,《云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)》2009年第1期,第23-26页。

[68].乔佳:《“孔子学院”建设的国家战略研究---以肯尼亚孔子学院建设为例》,硕士学位论文,南京农业大学,2014年。

[69].徐丽华:《非洲孔子学院:检视、问题与对策》,《浙江师范大学学报》2012年第6期,第52-56页。

[70].撒德全:《非洲孔子学院可持续发展模型设计原则与策略研究》,前引文。

[71].俞苏洋:《孔子学院中方合作院校支撑能力初探》,《武汉科技大学学报(社会科学版)》2018年第4期,第461-464页。

[72].高莉莉、马婕:《非洲孔子学院的现状与可持续发展的思考》,载《中国非洲研究评论·北京论坛专辑(2017)》(总第7辑),社会科学文献出版社2018年版,第185-198页。

[73].李红霞:《新时期非洲孔子学院的建设与发展》,《对外传播》2016年第10期,第52-54页。

[74].高莉莉:《非洲孔子学院职业技术特色办学探究---以亚的斯亚贝巴孔子学院为例》,前引文。

[75].宁继鸣主编:《孔子学院研究年度报告(2019)》,商务印书馆2019年版,第264-271页。

[76].《习近平出席全英孔子学院和孔子课堂年会开幕式》,新华网,2015年10月22日,http://www.xinhuanet.com//world/2015-10/23/c_128347954.htm[2020-08-19]。

[77].《习近平致信祝贺全球孔子学院建立十周年李克强也表示祝贺》,中国政府网,2014年9月25日,http://www.gov.cn/xinwen/2014-09/27/content_2757390.htm[2020-08-19]。

[78].曾云:《“一带一路”背景下非洲孔子学院发展的再思考---以塞拉利昂大学孔子学院为例》,《新余学院学报》2019年第2期,第128-132页。

[79].李珂玮:《“一带一路”倡议下辽宁省非洲孔子学院的现状及发展策略研究》,第70-74页。

[80].菲菲(Salome Njeri Kamau):《“一带一路”背景下肯尼亚孔子学院汉语教育发展对策研究》,硕士学位论文,天津师范大学,2019年。

[81].《中国国际中文教育基金会将如何支持孔院发展》,《光明日报》2020年7月6日,第08版