作者简介:曾丽颖,天津大学教育学院博士研究生,研究方向:中国职教走向世界;崔岐恩,温州大学教育学院符号教育研究所副教授,教育学博士,研究方向:符号教育学。

编者按:本期文章参照符号教育学基因提取方法,从中国融入世界教育实践和教育国际化的基本因素中,提炼出发挥教育社会功能的文化和技术基因,聚焦育人本体功能的教育模式基因,构成和基因链中碱基配对相类似的融入世界教育品牌的基因链。文章从普教文化和职教技术基因、东道国人民需要的教育模式基因,分析其结合东道国文化教育生态环境,满足其“社会-人”需要的中国教育品牌的基因遗传与变异规律。基于前述分析,作者提出,应当根据社会周期变化,适时调整中国教育服务政策及模式等教育品牌符号基因,以便更好地满足国际社会对中国高质量教育的需求。

随着“一带一路”倡议的提出,中国对外教育交流力度进一步加强。从2020年国际教育服务贸易论坛获悉,我国同188个国家(地区)、46个重要国际组织建立了教育合作与交流关系,同54个国家签署了高等教育学历学位互认协议[1]。在进一步扩大融入世界教育的交流中,需要处理好同东道国之间的文化、技术、教育模式融合等问题。

为此,我们在符号教育学前期研究基础上,用“社会-教育-人”构成的螺旋式双链基因图,解释中国教育融入世界的基本因素及其演变规律。这不仅为提取中华民族教育特色的基本因素奠定了理论基础,而且有助于解决中国教育融入世界的适应性难题,为增强中国教育的世界吸引力提供原理启发。

一、“基因图式”符号表达教育功能的合理合法性

生物学领域的“基因”(gene)概念,是引发生物遗传变异基本要素(DNA片段)的符号。在文化领域则有“模因”(meme)概念,以符号方式表达社会文化的遗传和变异因素,它是对“生物基因”遗传和变异的模仿,进而形成的文化模式基本因素。赵毅衡认为文化中的符码、编码、解码得以延续,从一代人传到另一代人,其内在机制正是模因的影响[2]。以文化意义传递为功能的模因,借鉴携带生物遗传密码的基因图式形成文化模式的结构样态(模态),在本研究中即指“教育基因图式”。它是由“社会”和“人”中间嵌入“教育”三种文化“模因”构成的演绎框架,只不过本研究侧重于其中的“教育基因”模拟研究。本文之所以直接用“基因”而不用“模因”指称,是因为“基因”更能象征“基本因素”之意,而且返回到了模仿对象结构本身。

这样构建教育基因图式的深层根源在于,21世纪以来符号学基础理论从索绪尔符号学,转向以“皮尔斯+”为主的融合模式,即“在皮尔斯三元开放的符号学体系上,再根据研究对象的特性融入其他符号学理论或跨学科理论”[3]。在皮尔斯看来,“一个符号具有两个对象:它所再现的对象,以及这个对象本身(in itself)”[4](P.281)。他把“符号为表达更多有关它的信息而假定的一个与符号熟悉的东西”称为动力对象(再现对象)[5](p.276),而符号与动力对象之间的关联,“是与我们实在或者设想的先前经验相连接起来的”[6](P.37)。正是这种实在(本身)或设想的动力对象,所蕴含的关于某种教育的经验、思想、理论所特有的品质,让“符号、对象与解释项凭借共同的形式品质而在一段再现关系之中相互连接起来”[7],其实质主要是研究设想的动力对象(教育意义、问题等)所具有的品质特征,怎样更好地用恰当的符号予以表征,以促进相关群体之间以开放的心态进行语义交流和理论建构。由此形成的“符号教育学是以符号学为工具研究教育现象和问题的教育流派”,其“体系的纵向结构含原理层、规范层、实践层”[8]。

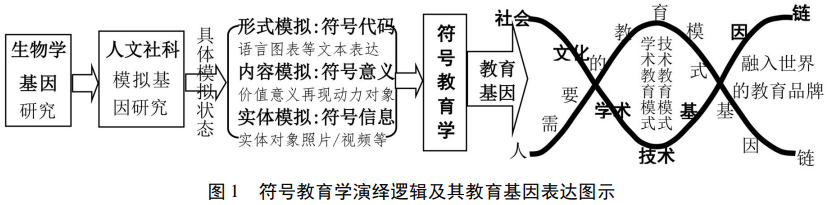

教育基因图式,契合刻画教育功能的合理性。黑格尔认为,人的行为符合规律性便是合理性;韦伯认为,“合理性”是指人们逐渐强调通过理性的计算而自由选择适当的手段去实现目的。这些关于实践合理性观点的实质在于,“实践主体行动合目的性与合规律性的统一”[9]。从教育基本功能看,一方面教育要适应社会政治、经济等发展规律,这是教育的社会功能;另一方面,教育的基本功能在于育人,通过育人来实现教育的一切功能,并由此构成了在“社会”和“人”的双链中间,嵌入“教育”基因链的“社会-教育-人”基本因素结构(见图1)。

借鉴生物基因中的碱基配对原理,由社会与人双链合力形成的教育基因,是以社会要求和人的教育价值选择配对呈现出来的。其中,社会是影响教育基因遗传、变异的宏观环境,对教育和人的发展起着决定性作用。学生作为具体人,其心理成熟度、学习基础、学习动机等,则从微观上对学校和教师的教学设计、具体教育实践活动等产生直接影响。它们以文化、技术同教育模式相匹配,形成普教和职教两大类教育基因,将社会发展和学生成长有机统一起来,以“社会-教育-人”的合力演绎图式,随着社会的周期变化呈现出双螺旋链式基(本)因(素)缠绕结构。双链则以“社会-人”何者为本的矛盾关系,呈现出反向旋转的合力方式,构成“社会-人”的张力区间大小,并且随着社会发展,不断调整教育目标和内容,转变人才培养模式和教学方法,形成教育基因适应“社会-人”的周期性变异。

基因图式,不仅完美地表征出教育研究对象的发展,需要适应社会和人的成长规律,而且同时满足了教育服务于社会和人的发展目的,因而具有解释教育运行规律的合理性。

在符号教育学视野下,基因图式表达教育功能等基本因素提取与变异的合法性。合法性“表明某一事物具有被承认、被认可、被接受的基础,至于具体的基础是什么,则要看实际情境而定”[10]。M. C. Suchman综合给出了合法性的定义:合法性是一个文化过程,是一种经过归纳而形成的认识和假设[11]。从合法性的内涵看,教育的基因表达一是从教育实践中归纳得出的基本因素,它虽起源于某些教育事件,但经过教育研究者的反思后,提炼出符合教育学规范的理性认识;二是关于教育基因理论的合法性,这是一种认识和假设,是从符号教育学视角看合乎规范的客观反映。

在符号教育学代表人物皮尔斯看来,“符号的丰富性就在于类象、指示、象征成分的有机结合,人类活动本质上是‘符号’或‘象征’的活动”[12],这就为基因图式以象征方式提取教育实践中的基本因素提供了理论基础。皮尔斯符号学理论,为符号教育学提供了五个基本假设:利用替代项、对象和解释项的关系做推论;推理总是以先前的推理为基础;所有的推理都源于外部符号;没有符号则人们无从思索;所有精神活动都是在做推论[13](P.247-258)。这五个基本假设,强调了皮尔斯在符号系统中增加了“解释项”的推断意义,而且这种推断是层层深入的。这就是说,对中国教育融入世界的基因研究,其合法性是建立在对中国教育走出去实践归纳基础上的,其提炼过程还需遵循逐步推导的法则。

二、从相关文献中提取中国教育融入世界的基因

符号教育学,具有“符号教育化和教育符号化”[14]两大走向。根据其符号化走向,我们可以运用符号学的相关理论,来总结、提炼中国教育融入世界教育在实践方面所蕴含的基本要素,并以基因图式来表征其优良基因的遗传、变异状况。实际上,一线教师和专业研究人员,对中国教育品牌及其对外传播,也是以文字符号表征为主的,偶尔还用各种表格和图式,来表征中国教育融入世界的现状等。改革开放后,我国教育对外开放历经了1978-1991年的初步开放,1992-2000年的深化对外开放,2001-2011年入世后全面融入国际教育体系和2012年走出去对外开放四个阶段[15](P.14-17)。“一带一路”倡议提出后,为适应中外人文交流和国际产能合作需求,逐步扩大了融入世界的教育实践。综述其实践研究,提炼出中国教育融入世界的以下基本因素。

首先,“民心相通具有基础性、先导性的独特作用”[16]。民心相通不仅是友好往来,让中国教育融入世界的前提,更是联合国教科文组织一直倡导的理念。其推行70年来的国际理解教育,作为一种全球教育理念和行动计划,同教育国际化存在着内在联系[17]。

其次,就外部环境而言,遭遇“标准门槛”和“融合困境”的威胁[18]。“标准门槛”是指需要形成国际上认可的中国教育质量等级认证标准,才能实现教学内容和学分转换的对接;“融合困境”则是指制度监管规范和文化认知距离所形成的文化差异[19]。概言之,中国教育融入世界,需要面对“沿线国家的政体、政党制度和政权稳定性等要素”[20],需要“促进国际化与本土化的融合、协同企业‘融入世界’和伴随文化‘融入世界’”[21]。

再次,需要明确融入世界“输出什么”和“怎么输出”的路径、模式。一些学校从自身实践出发,提出了人才培养、师资、文化障碍等问题[22],集中表现为中方教育学术和技术水平的高端性,教师教学模式的先进性,及其适应东道国文化的融入方式等,“亟须从制度保障、布局调整和开放模式创新多个方面”提质增效[23]。

最后,新阶段“向东(盟)输技,与西(方)竞争”的教育国际化新趋势已经显现[24]。从构建的角度看,亟须回应中国传统文化信仰、国家与行为主体角色、输出内容载体、走出去路径四个基本问题[25]。从融入世界教育的中国实践中不难看出,文化、技术、教育模式(路径)是影响中国教育融入世界的关键基因。

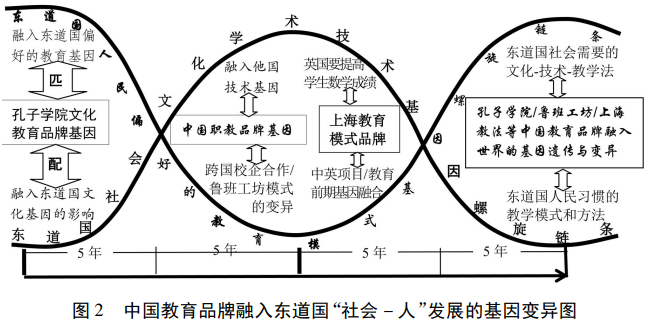

从全球教育国际化的更高层面看,经济、政治、社会文化和学术要素,被认为是推动教育国际化的四个关键因素[26](P.30)。在四大因素中,经济因素主要由代表先进生产力的技术知识水平体现出来,在教育类型上同职教体系相对接;政治和社会文化、学术因素具有内在关联性,其中社会文化是整个社会意识形态、政治制度的总体反映。它不仅是学术研究的对象,而且学术因素本身也属于文化范畴,直接或间接反映出民族文化的特质、研究水平的高低。著名的教育国际化专家奈特提出了教育枢纽(Education Hubs)概念,认为它代表着第三代的跨国活动出现在我们这个更加全球化的世界上[27]。在这样的枢纽中,流动的不再仅仅是学生和教职员工,而是课程;推动力量不再仅仅是机构和国家决策者,而是越来越多的超国家组织[28]。这说明教育国际化的方式、方法正在发生重要变化,成为影响教育融入世界的重要因素。因此,中国教育融入世界的联盟方式和办学模式、教学方法等,理应成为重要的研究因素。为了以融合变异方式融入世界,目前的策略是开展同类院校和企业的跨国对接,以国内外机构加强合作的形式协同融入[29]。由于这些因素主要是围绕“人”进行高质量的因材施教,归属于人的基因链,因此需要像碱基对那样对接社会基因链中的文化(学术)和技术基因,形成“社会(文化+技术)-中国教育品牌-人的教育模式”三大基因匹配的中国教育“融入世界”基因链(见图2)。这样的划分不仅将社会基因链细化,而且有助于从教育功能发挥的角度,来提炼和表征中国教育品牌基因的遗传与变异。同时,也符合国内外跨国教育的文化融合和国际教育质量标准化评价的基本线索。

三、中华民族教育基因及其融入世界中的变异

其一,中国文化教育基因及其融入世界的变异。笔者在中国期刊网“题名”中,输入“中国”+“教育传统”,获得56篇论文。深入阅读相关文章发现,中华民族传统教育基因主要有:①血缘本位、情感机制、入世意向形成了中国教育文化的精神生态。②儒、佛、道三家的教育,共同建构了其主体结构生态[30]。③在教育价值取向上,重整体轻个体,重积累轻发现等[31](P.58)。④“智”“德”合一的教育观。以“悟”为先,注重向里用力的教育内在观;以“道”为魂,彰显对教育本真的追求[32],师生关系上强调师道尊严。⑤教学法基因强调立志有恒、克己内省、身体力行;学思并重,循序渐进;启发诱导、因材施教等[33]。这些文化基因,在孔子学院融入世界的实践中,进行了适应东道国的变异。首先,在教育价值取向上,融入了东道国主流价值观,意在与东道国主流价值取向形成合力。同时,让东道国民众以原有的已经习惯的文化心态接受中国教育,能够增加学习中的愉快程度。这从东南亚国家偏好选择佛道文化与南亚佛教融合,以及港台日韩文化圈喜欢将儒家教育经世致用的基因,同西方教育实用主义因子杂交中可以得到证实。其次,教育观从悟道转向实用。中国传统的智德合一教育观,存在重视“悟道”轻视实用的情况。而东道国之所以接受中国教育,目的是学以致用。因此,在学习中国文化的教育基因图式中,不仅要满足其高效学习中国文化的需要,更要在解决文化交流等现实问题中获得效能感。这从孔子学院融入世界教育的课程、教材、教法变革中,可以清楚地看到其变异性。再次,适应东道国需要,改变传播中国文化教育基因的载体。课程和教材是承载文化教育基因的重要载体,为适应东道国人民习惯的学习心理,孔子学院对汉语课程结构进行了合理优化[34]。以东道国人民乐于接受的方式弘扬中华民族的入世意向,开设出普及性、商务汉语和专业汉语三大类课程[35];将《中国书法》课程定位为“汉字”“艺术”和“文化体验”课程[36],以东道国人民喜闻乐见的体验和艺术性欣赏方式,对原本以人格陶冶为核心的基因进行变异化的传承;同时,从教材编撰体例、练习设计、生词对译与注释等方面[37],形成了《跟我学汉语》等系列接地气的教材。最后,注重转变教师观念,创新东道国需要的教学方法。中国传统的师生观强调师道尊严,要求学生绝对服从教师,这同全球流行的民主、平等的现代师生观有所冲突,因此需要转变观念,创造出充分激发东道国学生主体性意识的新教法。法国蒙彼利埃孔子学院,尝试运用连续系统的分析模式,大大提高了学生对汉语结构的理解,增强了表达的准确性[38]。孔子学院的一些中医类专业,继承和发扬因地、因材施教的传统,以不断完善教学内容等提高教学质量也收到很好成效[39]。

其二,中国职业技术教育基因融入世界的遗传与变异。中国职教融入世界,关键在于依靠先进的技术水平及其配套教育模式。融入初期,单方面依靠学校技术水平很难形成吸引力,在国际职教市场产生影响。有研究者通过剖析埃塞-中国职业技术学院、旁遮普-天津技术大学、“鲁班工坊”等案例,得出需要同中国优质产业协同“走出去”的结论[40];或者利用政府合作平台如援非项目之类,像北京工业职业技术学院那样,同走出去的中国企业协同筹建中赞职业技术学院[41],前提是中方具有先进的高铁、5G技术等,且正是对方需要的。即使如此,还需妥善处理“本土创新”与“向外借鉴”、各本土治理主体之间与利益相关国之间,以及“规则适应”与“规则制定”等三重关系[42]。2016年,天津渤海职业技术学院与泰国大城技术学院共建“鲁班工坊”,随后印度、印尼、巴基斯坦等国,都积极与中方合作建设鲁班工坊[43]。鲁班工坊的海外办学实践,形成了“注重跨文化交际,尊重地方文化,打造文化融通的新局面”;通过“构建职教集团,打造更好走出去的新常态”[44]。归纳中国“走出去”职教实践,主要形成了以下合作模式:政府主导的国际合作、人员跨境流动合作、配合企业“走出去”、鲁班工坊、中外校校合作办学模式,以及校企合作共建境外职业技能培训中心等。为此,需要建立健全职业教育要素跨国流动体制机制,以及职教国际合作信息共享、多元主体协同、合作质量保障与协调机制等[45]。中国边境地区职教融入实践表明:不仅需要组建边境职教联盟,创新体制机制,实行“抱团式”发展,还要对接边境产业,促进边境中小企业发展,开展技术技能培训,服务扶贫富民,助力边境经济社会发展,才能树立中国边境职教品牌[46]。此外,通过“(汉)语言+技术”教学模式和情景教学法,提高当地从业人员专业技能,进而带动中国工业技术标准的输出[47],在中国技术基因融入世界中也具有重要意义。

其三,中国教育模式基因扎根研究及其融入世界的路径。在中国的传统教育基因中,重整体轻个体,且重视立志有恒、身体力行。顾泠源正是秉持中国教育传统精神,为改变20世纪70年代上海青浦中小学数学质量落后的整体面貌,率先进行数学教学改革,探索出“尝试指导和效果回授”教学法,大面积提高了青浦区中小学数学教学质量[48]。1986年布鲁姆应刘佛年等人邀请来华讲学,在考察了顾泠源的青浦教改实验后说:“你在东方做了10年,我在西方做了40年,所得结论几乎一致”[49]。随后刘佛年发表了《布鲁姆及顾泠源经验》一文,对其进行了比较分析,引导当时的中小学教师和相关研究人员,将携带中国教育基因的青浦模式同布鲁姆掌握教学法结合,逐步形成了具有杂交优势的中国特色掌握教学法。2001年,上海作为新课程改革发源地,引入西方教育理念和探究式、做中学的教学模式,形成了具有中国特色的知识技能训练杂交优势基因。上海学生在国际学生评估项目(PISA)中的杰出表现,引起了英国政府及有关方面的高度关注和极大兴趣,中英数学教师交流项目应运而生,这类交流项目在有效促进双方教学模式交流、融合的同时也充分体现出互补性。主要表现在:英国数学教师学科专业基础一般来讲比较薄弱,教师也很少采用启发式教学方法等[50],这与中国教师专业基础扎实,注重知识积累和强化训练,教材编写精品化,以及循循善诱的启发式教学有着很大不同。“上海数学教学模式”的精髓便是掌握教学法,凝聚了重知识积累、因材施教及灵活变通的中国教育基因,故而,英国主要引进其教学方式、教学内容和教研模式[51]。2017年,英国约有80000所小学开始使用中国上海一至六年级的数学教材英文版[52],结果大幅度提升了英国数学教育质量与效率,英国数学课堂教学理念和模式也有所改变。上海数学教育模式走出去的实践表明,结合中国教育优秀基因,在国内的扎根研究中融入世界教育先进因素,并借助PISA、国际职业技能大赛等,获得领先世界的优异成绩,引起世界对中国教育模式的关注是走出去的前提。政府间以合作项目方式融入,则是大规模走出去的关键。由英国政府全额资助的中英数学教师交流项目,为双方教师“知识和经验的生成和发展,为教师的跨文化学习提供源泉”[53],成为中国教育模式融入世界的重要平台和通道。借助教材和教师交流走出去,则是中国教育模式融入世界的主要载体和具体路径。

四、遵照东道国双链需要改善中国教育品牌基因

根据皮尔斯符号之所以成为符号,“无非是由于符号的解释者依据一定的共同体或社会规范所作的解释或认知”[54]论断,当中国教育融入世界试点成功后,同跨国合作机构一起,根据当地社会制度规范,结合先期实践经验及得失,对中国教育品牌符号携带的基因进行适合东道国需要的适度修正,目的是让中华民族走向世界的教育品牌,更有针对性地融入当地教育生态链中,这是有效形成教育品牌及扩大传播范围的关键。为此,中方应协同联合办学的东道国学校,根据当地“社会-人”的现实需求,及时调整合作平台和合作模式,尽量满足融入世界的中国教育品牌适合当地人“挑选、组合、转换、再生的过程”[55]需要。孔子学院在输出品牌时,就进行了以下改善:一是针对不同文化背景设计了汉语教学、特色文化传播、汉语教学与职业技能、培养汉学家型四种发展模式[56];二是“一院多点”办学模式,满足不同年龄层次的学习者要求;三是针对不同区域互补需要调整办学模式;四是多层次合作融入模式;五是针对可能存在的“水土不服”情况,采取杂交优势的变异。面对美国持续不断地“反孔”声音,中国孔子学院实施“社会化”办学政策,使支持孔子学院的各类组织不断壮大,同时也给所在地带来直接经济和社会效益。由于职教的跨界特性,政府、社会、企业、学校、行业组织等多元参与主体,均被赋予决策和管理等公共权力,这就需要引入同东道国校企间“平等对话、沟通协商、协同合作的运作机制,形成集体行动的自组织治理网络”[42]。总之,从东道国社会文化习俗出发,在提升学术和技术水平,形成先进育人模式基因的整体融合上下功夫,是中国教育融入世界获得成功的关键。

适应国际社会周期变化,调整中国教育融入世界的品牌打造政策。联合国教科文组织发布的《全球教育统计年度报告》显示,全球教育呈现出五年一次的周期性变化[57]。这同中国“五年规划”的政策周期相吻合,中国应根据全球教育的周期性变化需求,从中国教育品牌种类打造和融入世界的规模方面着手规划。根据图2中“社会-教育-人”基因链缠绕态势,形成5年一个小周期到10年一个大周期的变化趋势,从适应国际教育市场变化出发,制定出下一个五年计划的新政策。中国2001年加入WTO后,就非常重视学习所融入国家的教育基因,并于2003年颁布《中外合作办学条例》,对中外合作办学做出规定,旨在借助先进的外来教育基因,以融合杂交方式改造中国传统基因中的不足,形成具有中国特色且融入世界优势明显的中国教育品牌。2013年刚好是又一个完整周期的开始,随着中国的强大和教育需更上一个台阶,加之全球对中国文化和职业教育的需求与日俱增,教育部配合“一带一路”倡议,出台《推进共建“一带一路”教育行动》,明确要求职业教育“走出去”。

从中国加入WTO以来的国际教育政策调整可以看出,国家对外教育的准入政策、机构设置、质量保障以及学历、学位互认政策等,是保证中国教育融入世界健康发展的基本政策因素。为此,一是需要加强适应国际教育周期变化的顶层设计,统筹规划增加国际社会需要的中国教育走出去种类。从“源头上减少或消除我国中外合作办学布局不合理、专业过于集中、外方合作院校过于集中”等不利因素[58],同时需要按照全球教育周期性变化进程,设计好融入世界的阶段性发展重点和突破口。二是制定国家在融入世界教育方面的质量保障措施和相应认证政策。有研究者根据融入教育资源分类,从理念与规划、人力资源、财物资源、空间资源、内容载体和竞争力六个维度进行实证设计,建立了6维19级的指标体系[59],为建立中国教育融入世界质量标准提供参考。同时,严格市场准入制度,加强过程监管,建立起政府、社会、办学机构三方分工负责、齐抓共管的中外合作办学质量保障体系。三是制定区域合作政策。比如同“一带一路”沿线部分国家建立像欧盟一样的大学“一体化”学分转换机制等。四是将汉语能力考试制度化、扩大化,切实从融入世界政策基因上,保障中国教育品牌符号更具诱人的生命活力。

五、结语

总结中国教育融入世界的实践,孔子学院从机构、人才、教学资源和教育理念四个方面“走出去”,推进中国教育国际化进程,“在搭建人文交流支点、开创国际交流新路、成就文化交流品牌方面发挥了不可替代的作用”[60]。展望中国教育国际化发展的新阶段,“更需要与我国作为世界大国承担的国际责任相匹配”,需要重点关注融入世界的时代主题,“完善政策措施、打造留学教育高地、建设品牌工程及搭建国际合作平台等”[61],这也就要求中国教育国际化参与者审时度势,根据不同受众的信息诉求、媒介偏好,发展需求与既有合作基础结合,制定出契合利益痛点的“一国一策”融入政策[62]。作为全球第二大经济体,中国还应根据国际社会教育需求的周期性变化趋势,积极承担信息共享的大国责任,深入推进跨国合作的民心相通工程。一方面,秉持“一带一路”民心相通愿景,用共情的信息表达中国职教故事和大国工匠精神,形成“1+1>2”功效的“散点对接”式周边传播[62];另一方面,抓住“十四五”规划高质量体系建设契机,打造具有鲜明本土特色的中国职教品牌,按照国家资格框架标准,建设国际融通的课程模式、培养方案和评估标准等,力争让中国学位制度获得国际互认,学分体系达成国际互换,最终实现中国教育品牌的国际理解和认同,形成中国教育走向世界的品牌效应。

参考文献:

[1]魏梦佳,高敬. 中国已与54个国家签署高等教育学历学位互认协议[EB/OL]. (2020-09-06). https: / /www. 360kuai.com/pc /9f1d979bb58874eb8? cota = 3&kuai _ so = 1&sign = 360 _57c3bbd1&refer_scene = so_1.

[2]赵毅衡. 文化中的错位、畸变与转码[J]. 南方文坛,2016(3).

[3]赵星植. 21 世纪以来重要符号学新流派的发展趋势[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2019(8).

[4]Peirce C S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Vol. 8)[M]. Cambridge: Harvard University Press,1931-1958: 281.

[5]Peirce C S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce (Vol. 2)[M]. Cambridge: Harvard University Press,1931-1958: 276.

[6][美]皮尔斯. 论符号[M]. 赵星植译. 成都: 四川大学出版社,2014.

[7]赵星植. 论皮尔斯符号学中的“对象”问题[J]. 中国外语,2016(2).

[8]崔岐恩,张晓霞. 符号教育学论纲[J]. 高等 教 育 研究,2017(10).

[9]熊川武. 论教育实践合理性[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),1997(4).

[10]高丙中. 社会团体的合法性问题[J]. 中 国 社 会 科学,2000(2).

[11]吴重涵,沈文钦. 组织合法性理论及其在教育研究领域的应用[J]. 教育学术月刊,2010(2).

[12]刘燕楠. 教育是怎样一种符号活动——皮尔士对于教育内涵、外延的符号学揭示[J]. 上海教育科研,2014(11).

[13]Smith-Shank D L. Semiotic pedagogy and visual culture curriculum[A]/ /Semiotics education experience[M]. Brill Sense,2010:247-258.

[14]崔岐恩. 国外的符号教育学及其研究新进展[J]. 高等教育研究,2016(2).

[15]李梅. 从边缘迈向中心: 中国高等教育国际化发展之路[M]. 上海: 华东师范大学出版社,2019.

[16]刘京辉. 强化职业教育纽带 共促“一带一路”民心相通[J]. 中国职业技术教育,2019(12).

[17]何东,陈伟. 国际理解教育: 职业教育国际化发展的战略选择[J]. 南方职业教育学刊,2019(1).

[18]熊晴,林克松.“一带一路”倡议下我国职业教育“融入世界”的 SWOT 分析及对策[J]. 职教通讯,2018(17).

[19]Shams F,Huisman J. Managing Offshore Branch Campuses:An Analytical Framework for Institutional Strategies[J]. Journal ofStudies in International Education,2012(2).

[20]程宇,刘海. 愿景与行动: “一带一路”倡议下的职业教育发展逻辑[J]. 职业技术教育,2015(30).

[21]唐锡海,袁倩. 本土化视域下的中国职业教育“融入世界”[J]. 当代职业教育,2018(5).

[22]叶飘. 天津高职教育国际化实践研究[D]. 天津职业技术师范大学,2018.

[23]潘奇.“十四五”期间中国教育对外开放: 提质增效与路径创新[J]. 教育发展研究,2020(23).

[24]吴书勤. 演进嬗变中的高职院校教育国际化发展阶段及策略[J]. 教育与职业,2018(8).

[25]孙志远. 构建“中国教育走出去”战略的四个基本问题[J]. 复旦教育论坛,2021(1).

[26][加拿大]简·奈特. 激流中的高等教育——国际化变革与发展[M]. 刘东风等译. 北京: 北京大学出版社,2011.

[27]Knight J. Education hubs: A fad,a brand,an innovation?[J]. Journal of Studies in International Education,2011(30).

[28]Kehm B M,TeichlerU. Research on Internationalisation inHigher Education[J]. Journal of Studies in International Education,2007(11).

[29]陈沛酉,闫广芬.“一带一路”倡议下高职院校国际化: 功能、问题与改进[J]. 中国职业技术教育,2018(15).

[30]岳龙. 中国教育传统结构的人文生态分析[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版),2001(1).

[31]朱永新. 中华教育思想研究[M]. 南京: 江苏教育出版社,1993.

[32]杨茜. 回溯中国教育传统及其对现代教育之重建[J]. 中国教育学刊,2016(1).

[33]郭齐家. 论中国传统教育的基本特征及其现代价值[J].北京师范大学学报(社会科学版),1995(5).

[34]臧胜楠. 海外孔子学院课程结构研究——以澳大利亚两所孔子学院为例[J]. 云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2012(6).

[35]解植永. 韩国孔子学院汉语教学融入大学研究[J]. 华文教学与研究,2017(2).

[36]马一博. 孔子学院文化体验课《中国书法》的教学与反思[J]. 中国书法,2017(8).

[37]张延成等. 汉办规划教材《跟我学汉语》应用评析——美国孔子学院汉语教学与推广研究之一[J]. 长江学术,2009(1).

[38]李宏亮,邢欣. 法国孔子学院词汇教学连续统模式及其启示[J]. 语文建设,2014(5).

[39]郑扬康,詹杰. 提高中医孔子学院教学质量,推动中医药国际化发展——伦敦中医孔子学院教学引发的思考[J]. 时珍国医国药,2018(5).

[40]杨立学. 中国职业教育国际化实践与未来发展模式研究[J]. 哈尔滨职业技术学院学报,2020(1).

[41]王瀛,唐正清,孟晴. 职业教育“走出去”路径对策研究与实践——以北京工业职业技术学院为例[J]. 智库时代,2019(3).

[42]殷航. 我国职业教育国际化的系统结构探析[J]. 现代教育管理,2019(4).

[43]李云梅等. 鲁班工坊: 走向世界的中国职业教育——“一带一路”现代职业教育鲁班工坊国际交流活动侧记[J]. 中国职业技术教育,2017(16).

[44]王馥.“一带一路”背景下职业教育鲁班工坊海外办学模式探究——以海外孔子学院发展模式为借鉴[J]. 高等职业教育(天津职业大学学报),2019(4).

[45]张鑫.“一带一路”倡议下中国-东盟职业教育国际合作模式与机制构建[J]. 职业技术教育,2020(6).

[46]刘雪梅,李卫东,梁裕,张妍.“一带一路”背景下中国—东盟边境职业教育联盟发展的实践与思考[J]. 职业技术教育,2017(27).

[47]孙慧敏. 机电类工业汉语在海外应用实践的探索与研究[J]. 哈尔滨职业技术学院学报,2019(2).

[48]徐倩. 青浦实验 40 年: 一场追寻教育优质均衡的接力[J]. 上海教育,2018(28).

[49]顾泠源. 做教育其实就是讲故事[DB/OL]. (2021-03 -13). https: / /max. book118. com/html /2021 /0313 /8072107037003060. shtm.

[50]黄兴丰. 英国数学教育的现实与向往——兼与中国数学教育比较[J]. 比较教育研究,2016(8).

[51]杨思帆,赵雪蕴. 讲好中国教育故事: “上海数学教学模式”对英国数学教育的影响及其启示[J]. 重庆师范大学学报(社会科学版),2020(3).

[52]李盈盈. 从输入到输出 中英教育交流彰显改革开放 40年中国教育自信[EB /OL]. (2018-02-01). http: / /news. youth.cn /gj /201802 /t20180201_11366870. htm.

[53]黄兴丰,张民选,吕杰昕. 建构跨文化教师实践共同体:基于中英 数 学 教 师 交 流 项 目 的 思 考[J]. 教 育 发 展 研 究,2019(10).

[54]卢德平. 皮尔士符号学说再评价[J]. 北 方 论 丛,2002(4).

[55]武珊,孙绍君. 浅谈符号基因与品牌传播[J]. 艺术与设计(理论). 2007(9).

[56]张东辉,谷婷婷. 孔子学院发展模式探析——对四所孔子学院的比较研究[J]. 复旦教育论坛,2015(1).

[57]唐晓萍. 教育输出政策的国际比较[J]. 广西教育学院学报,2009(4).[58]郑海蓉,郭丽君. 跨国高等教育输入国质量管控比较分析与启示[J]. 现代大学教育,2014(6).

[59]张天雪.“中国教育走出去”指标体系的架构[J]. 教育发展研究,2017(19).

[60]李丹. 孔子学院海外办学的溢出效应分析[J]. 海外华文教育,2020(4).

[61]莫玉婉,刘宝存. 我国高等教育国际化的发展历程与改革趋势[J]. 河北师范大学学报(教育科学版),2020(4).

[62]肖凤翔,殷航. 职业教育国际化信息不对称治理的现实逻辑[J]. 中国高教研究,2018(11).