作者简介:韩晓明,博士,郑州大学国际教育学院副教授,硕士研究生导师,主要研究方向为汉语国际传播、海外华文教育。

编者按:作为国际中文教育的重要构成,东南亚汉语传播具有显著的区域性特征。本期文章基于类型学角度,提出语言的国际传播分为“语源—输出型”和“移民—扩散型”两种,东南亚的汉语传播就是较为典型的“移民—扩散型”传播,移民作为语言的载体,通过跨国迁移将语言资源带到国外,在移民国实现语言传承和传播。作者认为,东南亚的汉语传播大致经历了三个阶段,分别是:落地期、保持期和扩散期,20世纪末以来东南亚的汉语传播已进入扩散期,呈现出从族内传播转向跨文化传播的趋势。

21世纪以来,汉语国际传播发展迅速,但由于各国各地区在政治、经济、文化上的异质性,汉语传播在全球范围内呈现出明显的不平衡性和不同步性。为了应对更加复杂、多样的语言传播形势,也为了加强理论建构、深化规律性认识,有必要从类型分析维度对汉语国际传播进行细化考察。东南亚汉语传播在全球汉语传播格局中占有重要地位,也具有明显的区域性特征。

本文认为,从类型学的角度来看,东南亚汉语传播属于较为典型的“移民—扩散型”传播,与以国家为传播主体推动的“语源—输出型”传播有着明显的不同。为持续推动东南亚汉语传播的良性发展,有必要全面认识“移民—扩散型”传播的特点和规律,科学研判其发展变化趋势,从而助力各方实现有效施策。

一、东南亚汉语传播的特殊性

(一)华人移民是东南亚汉语传播最核心的推动力量

东南亚地区是世界上华侨华人最集中的地区,这是考察东南亚汉语传播的一个重要前提。据2009年的估算,东南亚华侨华人“总数约3348.6万,约占东南亚总人口的6%,约占全球4543万华人华侨的73.5%”。[1]另据2015年的数据,中国大陆地区移民的前20个目的国中,有5个是东南亚国家:新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾、缅甸。①数据表明,中国人移民东南亚仍在持续。而到了2018年,全球华人华侨已达6000多万,其中外籍华人5000多万,②东南亚华人总数应仍有增长。截至目前,华文教育仍是东南亚汉语传播的主要形式。

(二)东南亚汉语传播在20世纪已取得明显成就

东南亚华文教育已经有100多年的历史。从汉语传播成就来看,东南亚地区在全球独树一帜。新加坡是世界上除中国以外唯一把华语指定为官方语言的国家,马来西亚是除中国以外唯一保持完整的华文教育体系的国家。另外,东南亚有着全球最庞大的汉语(华语)使用人口和中华文化社区,华文教育历史最悠久、规模最庞大、形态最完备、样本最齐全。这种局面在20世纪就已经形成。根据资料,东南亚各国(地区)在20世纪中期时华文学校数量已达到顶峰(见表1)。

可以发现,当时东南亚国家的华校数量极为庞大,虽然20世纪中后期华文教育在东南亚多国都曾受到压制,但其深厚根基在21世纪的汉语传播中仍然发挥着重要作用。目前,华文教育在一些国家仍有较大体量,比如菲律宾有170所华文学校,泰国有160余所华文学校,马来西亚有60所华文独立中学、1299所华文小学。这是东南亚地区汉语传播的重要“底座”。

(三)孔子学院在东南亚地区的引领和拉动作用不明显

21世纪以来,孔子学院的建设和全球布局成为汉语国际传播的重要抓手。截至2019年6月,中国已在155个国家建立了539所孔子学院和1129个孔子课堂。在历年的汉语国际传播或者汉语国际教育发展报告中,“孔子学院”都是一个关键词,其建设和发展状况可有效反映某国某地区汉语国际传播的发展状况。我们发现,与世界其他国家和地区相比,孔子学院在东南亚地区的发展速度并不快。截至2019年东盟十国的孔子学院(课堂)数量并不多(见表2)。

东盟十国仅有37所孔子学院,17个孔子课堂,其中泰国较多,其他国家则屈指可数。同为汉字文化圈国家,越南2014年才成立第一所孔子学院,与同期的日本(15所孔子学院、2个孔子课堂)、韩国(23所孔子学院、5个孔子课堂)相比差距明显。从数量和密度上来看,孔子学院在东南亚地区的发展呈现一种不温不火的状态;尤其是各国孔子课堂的数量,远在155国平均数量以下(全球155国国均7.3个;东南亚10国国均1.7个)。可以看出,孔子学院仅填补了东南亚地区汉语需求的一小部分,对东南亚汉语传播拉动作用并不明显。

基于以上观察,本文拟进一步深入探讨如下几个问题:移民对语言传播的影响如何体现?有何理论可以解释?东南亚案例是否蕴含一些普遍性规律?华人移民在未来语言传播中的角色会有何变化?

二、移民影响语言传播的相关论述

从20世纪80年代开始,就有学者注意到移民影响语言传播这个命题,相关论述主要集中在两个方面。一是从语言接触的角度肯定了“人”的因素在语言传播中的重要作用,二是通过考察全球语言分布与移民流向的关系肯定了两者的相互影响。

(一)语言接触的实质是人与人的接触

语言传播往往始于语言接触,而语言接触实际上是人与人之间的接触。苏联语言学家弗拉季米尔·安德烈耶维奇·兹维金采夫(В. А. Звегинцев)曾指出:“无论接触的类型是哪一种,实际上发生接触的都不是语言本身。因为语言接触是通过操这些语言的人来实现的。”[2]库珀(Cooper R L.)也指出,语言传播与其说是地理上的传播,不如说是人与人之间的传播。[3]从语言产生的那天开始,人就是语言的创造者、使用者、携带者,是语言最为鲜活的第一载体。在信息技术不发达的时代,语言从一个地方传播到另一个地方靠“人”的移动来实现,人走到哪里,语言才能传播到哪里。夸克(Quirk R.)较早提出了语言传播的三种模式:人口模式、经济文化模式、帝国模式[4],其中的“人口模式”将语言的传播直接归因于说某种语言的人口的迁移,明确揭示了语言传播背后人口迁移的重要作用。

由人口迁移引起的语言传播,其基本特点就是受地理因素的制约。L.R.帕默尔(Leonard Robert Palmer)曾提到了这一点:“决定语言接触的社会交际从根本上说是在空间中进行的接触和活动。所以,言语像一切文化现象一样,为地理因素所界定并受到地理因素的限制。”[5]更准确地讲,移民引起的语言传播是一种“语言扩散”,其背后是人口的扩散。由于地理条件、交通技术的限制,人口扩散一般遵循“就近移动原则”,扩散过程是以原点为中心向周边由近及远进行的。中国古代汉语汉字的对外传播就有着受地理环境影响的明显特点,这与古代中国人向外移民的流向密不可分。

(二)移民改变全球的语言分布

进入21世纪以后,有学者更进一步从全球化的角度解读移民对语言传播的影响。帕特里克·曼宁(Patrick Manning)在《世界历史上的移民》中,分别绘出了印欧语言群在公元1500年前后和公元2000年前后的全球分布图。[6]121,204图中显示,从公元1500年到公元2000年,印欧语言群的传播打乱了全球语言分布格局,除了中亚、北非和以中国为中心的东亚地区,其他地区大部分成为以英语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、法语等语种为代表的印欧语系的版图。这500年恰恰是以新航路的开辟为契机,世界开始进入全球化的时期。全球性移民和地域性移民相结合、陆上移民和海上移民相结合,推动了世界人口的重新分配,也导致了世界语言版图发生根本性的变化。帕特里克指出:“公元1500年之后,欧洲人在世界范围内进行扩张,他们将印欧语传播到定居之处……这些移民和他们的语言给世界语言地图带来了极为重要的变化。”[6]145同时他认为“世界语言的分布包含着大量关于早期人类人口和移民的有用信息……移民极大地改变了语言的分布模式”[6]31,语言学研究可以追溯和发现关于人类迁移的线索,反之,也说明移民对于语言传播有着难以忽视的影响。

在所有移民类型中,殖民(Colonization)和跨社群移民(Cross-community migrants)[6]7无疑与“移民—扩散型”语言传播有着最密切、最直接的关系。目前主要欧洲语言在全世界的分布状况,基本上是西方国家殖民扩张的结果。跨社群移民“是指部分个体或团体脱离原先的社群,迁移并加入另一个社群”[6]6。这类移民的目的是改变生活环境,寻求更好的生存和发展机会,东南亚地区华人移民即属于此类。“跨社群移民”对语言传播的影响值得重点关注。

三、“移民—扩散型”传播与“语源—输出型”传播的区别与联系

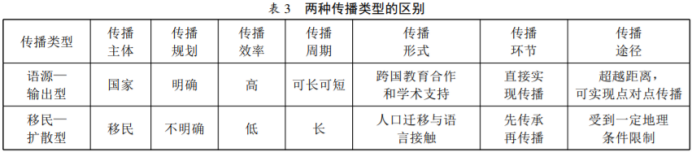

本文认为,语言国际传播至少应包含两大类型:“移民—扩散型”和“语源—输出型”。“移民—扩散型”传播指移民作为语言的载体,通过跨国迁移把语言资源输出到国外,再在移入国实现语言传承和传播。“语源—输出型”传播指语言从语源国直接传播到目的国,其实现以语源国的国家硬实力为主要支撑,在不同的历史时期,又出现过“武力输出”和“和平输出”两种方式。两种传播类型有明显区别(见表3)。

从历史发生顺序来看,“语源—输出型”传播的出现晚于“移民—扩散型”传播。殖民主义时期是语言传播的“移民—扩散型”和“语源—输出型”并存的时代。从后殖民时代开始,“语源—输出型”语言传播占据了主流,尤其是20世纪中后期以来,和平与发展成为世界的主题,世界各大国之间由武力的较量转变为软实力的竞争。语言作为一个相对中性的文化产品和交际工具,成为各国软实力建设和扩展的重要手段。一些大国在推动本国语言传播上采取了更加积极的态度,主动进行语言传播规划,通过本国官方、半官方机构大规模推动本国语言走向世界。

中国古代的汉语汉字对外传播,呈现“移民—扩散型”和“语源—输出型”叠加的现象。中国西部、北部多高山大漠,通行不便,因此古代的汉语汉字对外传播与移民方向一致,以向东、向南为先,受地理因素影响明显。最早的汉语汉字对外传播始于商代“箕子走朝鲜”的记载。朝鲜史书《朝鲜历代史略》记载:“箕子东来,中国人随之者五千,诗书礼乐、医巫、阴阳、卜筮、百工、技艺,皆从之而来。既至,言语不通,译而知之。国号朝鲜,都平壤。”⑤另外,秦亡至汉末,大批中国人为避战乱流亡到朝鲜半岛。《三国志·魏书·东夷转》记载:秦末“陈胜等起,天下叛秦,燕、齐、赵民避地朝鲜数万口”。后来,由于朝鲜半岛三国时期的战乱,大批汉人经由朝鲜半岛辗转迁移到日本。日本历史上所称的“渡来人”或“归化人”,就是指这一批中国移民。在南方,秦始皇时期在岭南地区设桂林、南海、象郡之后,也曾不断迁徙一些中原之民到此,与当地的越人杂居,以增加人口,巩固边防。这些移民为汉语汉字在朝鲜半岛、越南和日本的长期传播奠定了基础。

中国历史上出现“移民—扩散型”汉语传播的同时,也出现了“语源—输出型”传播。一般来说,“语源—输出型”传播会有语言传播规划。但是,如果不同国家间发展程度存在明显差别,即使较发达的国家没有明确的规划,周边落后国家出于发展的目的也会主动学习较发达国家的语言,从而形成一定规模的语言传播现象,这也属于“和平输出”。如,古代日本、朝鲜等周边国家长期派遣来华使臣、留学生或学问僧学习汉语汉文化。

中国主动制定汉语国际传播规划,可以说是从对外汉语教学事业的发展开始的。进入21世纪以来,汉语国际传播“语源—输出型”和“移民—扩散型”相叠加的特征愈加明显。在东南亚“移民—扩散型”传播仍是最主要的类型。

四、从东南亚汉语传播看“移民—扩散型”传播的三个阶段

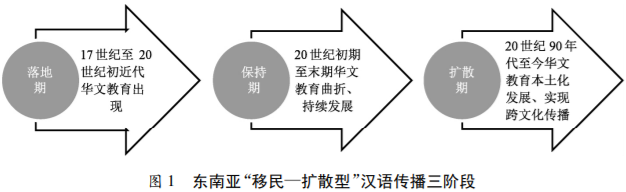

“移民-扩散型”语言传播周期较长,呈现出一定的阶段性特征,本文认为其传播历程通常可分为三个阶段。

第一阶段为“落地期”。移民语言随着移民迁入目的国,在当地逐渐形成移民通用语言,并与移民的族群身份形成稳固的联结。“落地期”的完成以出现移民共同语教育为标志,这一时期可能经历几十甚至上百年。

第二阶段为“保持期”。随着移民“落地生根”定居于当地,移民语言获得稳定的生存空间,在社区中被长期使用和传承,从而实现语言保持。语言保持往往并不顺利,在某种程度上是与当地同化力量长期博弈的结果。

第三阶段为“扩散期”。当移民群体在当地的政治体制、经济格局、族群关系中积累了一定的社会资本,具有了一定的影响力,移民语言就会向异质文化群体扩散,实现跨文化传播。

三个阶段前后衔接,构成了“移民—扩散型”语言传播的全过程。每个阶段都需要一定的实现条件,如果其中某个环节出现断裂,语言传播过程就难以最终完成。

东南亚汉语传播也符合这样一个阶段性过程(见图1)。

以下对三个阶段分别加以探讨。

(一)汉语在东南亚“落地期”

从全球范围来看,人类移居行为是一种常态,但并不是所有的移居行为都会发生语言传播。移民一旦迁入异质文化社区,就意味着面临被同化的风险。中国人大规模移民东南亚最早可追溯到17世纪,至今经历过四次大潮(17世纪初到19世纪中叶、19世纪中叶到20世纪初、20世纪初到20世纪50年代、20世纪80年代至今)。[7]400余年的移民过程可以用“源源不断”来形容,但是汉语的真正“落地”则直到20世纪初期才实现。

20世纪初期之前,东南亚华人社会长期呈现一种“马赛克”[8]式的形态。华人移民依靠地缘、亲缘、业缘结成不同群体,各自通过使用自己的祖籍方言与其他群体分开。华人移民中至少有闽方言、粤方言和客家话三大方言群体,彼此之间并没有紧密的联系和互通。严格的方言壁垒使得所谓“华人群体”仅仅是一个想象的共同体,汉语的使用和传播长期处于一种无规则状态。华人社会中长期存在的私塾、义学等教育方式,也是“以中国方言,如闽南语或粤语作为教学用语”[9]。由于华人移民的地域,宗乡意识浓厚而国家认同感淡漠,形成共同语的条件长期没有成熟。

晚清到民国初年的国语运动、中国政府的国语规划、南来知识分子的引导以及中国政府对海外侨教的管理,加强了海外华人的团结,推动了华人民族认同和国家认同的形成。20世纪初,东南亚地区以“国语”教学的近代华文学校开始大量出现,推动了华人国语水平的普遍提高,使得华人共同语逐渐形成。至此,汉语在东南亚的传播完成了第一阶段——“落地期”。这一时期有两个特点,一是时间长,二是中国因素的影响明显。

(二)汉语在东南亚“保持期”

移民在异质文化环境中保持自己的语言是很困难的,需要时时面临同化的压力。能够实现语言保持的移民群体通常具有比较强的文化自觉,生活社区相对集中,不支持与外族通婚,坚持自办教育传承民族语言。这种以传承为主要方式的语言传播属于族内传播,其突出特点就是形成相对封闭的语言社群。但是,由于移民社会的发展是动态的,语言生活也是不断变化的,封闭、静止、单纯的语言保持实际上是难以存在的。

在“移民—扩散型”传播的三个阶段中,实现语言保持是核心环节,它是实现语言传播的前提。语言保持的实现需要以下三个条件。

一是移民数量达到一定的规模,形成一定的人口基数。人口因素是实现语言保持最关键的因素,不少学者都强调过这一点。帕特里克认为“他们(移民)至少要保持数百人的规模才能保证某一语言长期保存下去”。[6]4语言使用人口多,语言的交际价值就高,在语言竞争中就会占据优势。所以人口优势往往会转化为语言竞争的优势。东南亚华人占全球华人数量的70%以上,这是实现语言保持的坚实基础。以马来西亚为例,近年来虽然华人人口在持续下降,但截至2019年仍然占全国人口的22.8%,达743万⑥。这样的人口数量为华文教育的生存和发展提供了基本保障。

二是以聚居为主,散居为辅,形成稳定的语言社区。移民语言在异质文化的大环境下、移民社区的小环境中长期使用,与当地社会生活的交互影响之下逐渐形成语言变体,变体的出现也是移民社区长期存在的明证。如李宇明认为“新马印尼文莱的华语”[10]是一种变体,新加坡、马来西亚、印度尼西亚、文莱四国都有相应的庞大的华人社区,其中新加坡、马来西亚、文莱三国是东南亚国家中华人人口比例最多的国家。除前文提到的马来西亚外,新加坡77%以上是华人,文莱华人约占15%,印度尼西亚的华人占总人口比例虽不到10%,但绝对数量接近1000万。[1]华语虽然不是这四国国内的通用语言,但庞大的华人使用群体推动其形成了独具特色的华语变体。华语变体可以看作语言保持的成果。

三是建立民族语言教育体系。民族语言的传承依靠家庭使用和学校教育两条途径。教育不仅是传承知识的途径,也是塑造认同的有效手段。对于华文教育和华人身份认同的对应关系,施坚雅在研究了泰国华人后认为,只有那些受过华校教育的第三代、第四代华人,才在大多数场合中自认为是华人。如果没有华校教育,中国移民的孙辈现在就会变成泰人了。[11]显然,缺乏民族教育,民族特性就难以完整保存和传承,在异质文化环境中就很容易被同化。马来西亚华人社会能够不间断地完整保持中华文化,正是得益于其完整的华文教育体系。

可以说,自东南亚近代华文学校诞生开始,贯穿整个20世纪的近百年间,都是汉语的保持期,也是华人不断克服阻力、抵御压力,为实现语言保持而奋斗和抗争的时期。东南亚各国汉语保持情况不一,但即使是华文教育出现“断代”的印度尼西亚,21世纪以来华文教学的“复苏”“复兴”“复办”也是以一定程度的语言保持为前提的。

历史还给我们留下了一条重要经验,就是语言教育不能完全切断与社会环境的关联,否则这种语言会渐渐失去生命力,语言保持也就无从谈起。比如东南亚地区华人社会在19世纪之前存在的旧式教育,延续了中国传统私塾教育的形式和内容,但因为与当地社会缺乏关联,在20世纪初就消失了。再比如“二战”之前东南亚各国普遍存在的“侨民型”华文教育,由于成为中国教育的“飞地”,战后普遍受到了当地国政府的打压和限制,其发展曾遭遇到重大挫折。到20世纪末期,各国华文教学普遍开始走本土化发展道路,重视加强与当地社会的关联,才使汉语传播得以进入跨文化传播阶段。

(三)汉语在东南亚“扩散期”

移民在实现语言保持的前提下,逐步融入当地生活,使本族语向族外“溢出”,产生语言扩散,这一过程就是跨文化传播。

从20世纪90年代开始,东南亚各国的华文教学开始复苏,迎来了又一轮发展期。这一时期和以前的明显不同,就是汉语的跨文化传播之势愈演愈烈。21世纪以来,这种现象更加突出。究其原因,从外部环境来看,由于东南亚地区加速融入全球化进程,区域经济一体化稳步推进,国际语言需求加大;同时,由于地理上的毗邻关系,中国的高速发展在东南亚地区产生了联动效应,东南亚各国与中国的外交关系日益密切,经贸合作不断拓展,汉语的经济价值不断提高,各国纷纷采取宽松的语言政策,多国把汉语列入本国的国民教育体系,或者作为第二、第三外语教育推行,从而使汉语进入跨文化传播的阶段。

进入21世纪以来,东南亚华人社会逐渐形成共识:华文教学应该走出华人社会,融入住在国的教育事业。如印度尼西亚雅加达华文教育协调机构章程中提出:“印尼华文教学,不仅是华族的工作,更是印尼全民族的事业。”⑦在这样的理念下,从2004年开始,印度尼西亚华人以另一种全新的办学形式——三语学校——来实现华校的“复校”。这是印度尼西亚华人结合印度尼西亚国情、按照自己的理念开办的全日制国民学校。截至2014年,印度尼西亚三语学校已有70多家,学生人数有5万多人,华裔学生约占84.6%,其余15.4%。[12]泰国汉语教学自2003年开始进入高速发展期,国民学校大量开设汉语课程;截至2011年,泰国学习汉语的人数达到80万,开设各类汉语课程的学校约为2000所。[13]菲律宾的华校则“以培养具有中华文化素质的菲律宾人为目标”[14],开门办学,大量接纳原住民子弟入学。截至2016年,菲律宾华校中包含混血裔和原住民的非华裔学生人数已经超过华人子弟。在文莱最大的华校——中华学校,2014年时母语为华语的学生已占55%,第一语言为英语的学生占15%,非华裔(母语非华语)学生占30%[15]。

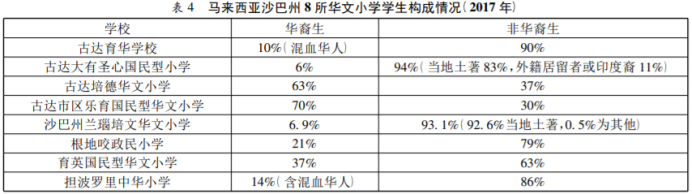

在马来西亚,华文教学得到了官方的进一步认可和支持,华文作为第二、第三语言教学的发展也呈现出新态势。2014年12月初,马来西亚副总理兼教育部部长慕尤丁表示,马来西亚政府将于2015年在政府学校推行华文作为第三语言教学,呼吁中国提供华文师资。[16]2016年,“马来西亚汉语文化传播学会”成立,其宗旨包括“促进马来西亚国民教育体系华语作为第二语言教学,……促进(对)其他种族的汉语传播,以消融民族之间的文化隔阂和误解”。2017年2月,马来西亚教育部副部长张盛闻提出,华文教学要“从传承跨越到传播”“华校不再是专为华裔子弟而开设,它是适合各民族、甚至国际的教育单位”[17]。华校中非华裔学生的人数不断增加,2015年,马来西亚全国华文小学的非华裔学生总数已经达到了15.48%,[17]到2019年更是达到了19%,⑧其中尤以沙巴州的情况最为突出。近20年来,沙巴州华文学校中非华裔学生数量增长迅速,目前已占到全沙巴华校生总数的60%以上。据2017年8月笔者在马来西亚沙巴州实地调研,8所华文小学中华裔学生和非华裔学生的占比情况如表4所示。

以上种种迹象表明,汉语(华语)在东南亚从华人群体向群体外社会扩散的趋势越来越明显。

五、华人移民对东南亚汉语传播的影响展望

近年来,我们注意到两个事实。一是全球范围内的语言接触越来越频繁。2009年2月19日,联合国教科文组织发布了一张《全球濒危语言分布图》,并表示语言灭绝的速度已经超过动物灭绝的速度,每两周就有一种语言消失。这说明21世纪以来,随着全球化的加快,语言的接触和竞争也空前地加剧了。二是自1990年以来,国际移民的迁移数量和流动速度都在不断上升。尤其是进入21世纪以后的2000—2010年间,全球每年新增移民数达到460万人,比1990—2000年(年均增长200万)高出一倍有余。⑨从中国的情况来看,截至2013年底,中国已成为世界第四大移民来源国。[18]全球范围内语言接触增多、语言竞争加剧、语言传播加快的局面,与全球移民形势的变化有一定的内在联系。2018年12月11日,第73届联合国大会通过了《安全、有序和正常移民全球契约》(Global Compact For Safe,Orderly And Regular Migration,GCM),契约提出“国际移民是全球化世界的一个决定性特征,将所有区域内和跨区域的各个社会联系起来,使各国都成为来源国、目的地国和过境国”。[19]全球范围内移民现象的常态化,是语言传播研究必须考虑的外部社会因素。

本文认为,移民对语言传播的影响有这样几个方面:(1)移民流向决定移民语言教育的地理分布;(2)移民可以改变语言关系,重塑区域性语言生态;(3)移民可以扩大语言接触,推进语言交融演化,催生语言变体;(4)移民可以改变居住地的语言需求,影响语言教学格局。华人移民对东南亚汉语传播的影响也体现在这几个方面。

从20世纪末到21世纪初期,东南亚华人社会也在发生重要变化。一方面,在当地出生的“华三代”甚至“华四代”逐渐成为华人社会的中坚力量。他们教育程度高、国际意识强、心态开放、身份认同清晰、对现代中国了解更多,多语能力也更强。另一方面,中国人移民东南亚仍在持续。据2009年的估算,20世纪80年代以后进入东南亚的新移民有250万以上[1]。和老移民相比,新移民具有学历高、经济能力较强、流动性大和来自全国各地等特点,基本上说普通话;他们移民的动机并非谋生存,而是求发展。[20]新生代华裔和华人新移民对汉语传播的影响尚未充分体现,但他们的身份特点和利益诉求与汉语跨文化传播的形势较为匹配,必将对汉语传播产生进一步的影响。

根据以上讨论,对东南亚“移民—扩散型”汉语传播我们可以做出以下几点展望。

第一,东南亚汉语传播已经进入了“移民—扩散型”传播的第三阶段,即跨文化、跨族际传播阶段,目前尚处于该阶段初期。前两个阶段分别经历了400年和近百年,而进入第三阶段到目前仅有20余年,下一步汉语跨文化、跨族际传播必然是主流,并且会有较长时间的发展期。

第二,华人继续充当“传播源”角色,同时发挥突出的纽带作用。由于中国的快速发展,汉语的价值在不断上升,华人的文化自信也显著增强。华人主动传播汉语的行为使汉语国际传播的发生维度更加丰富、传播渠道更加多元、传播形式更加多样[21],同时还能够推进中国方面主导的“语源—输出型”汉语传播协同发展,形成汉语传播合力。华人、华人住在国、中国将形成新的三方互动格局。

第三,华文学校和华文教学面临新挑战。华校广纳非华裔学生入学,使得教学对象日趋复杂和多元,在教材选用、教学管理、教学方法方面都产生了新的问题。例如使用同一本教材在同一个课堂上、同时进行母语教学和第二语言教学,这与语言教学规律是有悖的。由于国家教育政策、体制、机制的限制,这些问题目前并没有很好的解决方案。因此,加强“华裔+非华裔”的混合型课堂教学研究必然会成为一个重要命题。

注释:

①参阅: 中国与全球化智库( CCG) 与社会科学文献出版社联合发布的《中国国际移民报告( 2018) 》,2018 年 6 月 9 日。

②参阅: 国务院侨务办公室主任许又声在十三届全国人大常委会第二次会议上作的《关于华侨权益保护工作情况的报告》,2018年 4 月 25 日。

③数据来源: 从以下资料中搜集整理。周聿峨.东南亚华文教育[M].广州: 暨南大学出版社,1995,p.135、279、362、364、365、369、383.陈烈甫.东南亚的华侨、华人与华裔[M].台北: 正中书局,1983,p.465.李恩涵.东南亚华人史[M].北京: 东方出版社,2015,p.435.黎庄.柬埔寨华侨教育[M].台北: 海外出版社,1958,p.24.

④数据来源: 孔子学院总部网站。

⑤转引自董明《古代汉语汉字对外传播史》,北京: 中国大百科全书出版社,2002 年。

⑥参阅: 马来西亚《星洲日报》2019 年 7 月 15 日报道。

⑦参阅: 2000 年发起、2004 年正式成立的印尼雅加达华文教育协调机构( Board of Mandarin Education Coordination) 章程。

⑧参阅: “第三届东盟汉语教学国际学术研讨会( 吉隆坡) ”上马来西亚汉语文化传播学会会长陈志雄的致辞。2019 年 8 月 10 日。

⑨参阅: Ronald S keldon,“Global Migration: Demographic Aspacts and Its Relevance for Development”,Technical Paper No.2013 /6,p.7.http: / /www.un.org /esa /population /migration /documents/EGM.Skeldon_17. 12. 2013.pdf

参考文献:

[1] 庄国土.东南亚华侨华人数量的新估算[J].厦门大学学报( 哲学社会科学版) ,2009( 3) : 62-69.

[2] 弗拉季米尔·安德烈耶维奇·兹维金采夫.普通语言学纲要[M].伍铁平,马福聚,汤庭国,等译.北京: 商务印书馆,1981: 223.

[3] COOPER R L. Language spread: studies in diffusion and social change[M]. Indiana University Press,Center for Applied Linguistics,1982: 6.

[4] QUIRK R. The question of standards in the international use of English[M]/ /MAKHAN L TICKOO. Language and standards: issues,attitudes,case studies. Singapore: SEAMEO Regional Language Centre,1991: 153-164.

[5] L.R.帕默尔.语言学概论[M].李荣、王菊全,周焕常,等译.吕叔湘,校.北京: 商务印书馆,1983: 117.

[6] 帕特里克·曼宁.世界历史上的移民[M].李腾,译.北京: 商务印书馆,2015: 121-204.

[7] 庄国土.论中国人移民东南亚的四次大潮[J].南洋问题研究,2008( 1) : 69-81.

[8] 孔飞力.他者中的华人[M].南京: 江苏人民出版社,2016: 286.

[9] 张西平.世界汉语教育史[M].北京: 商务印书馆,2009: .268.

[10] 李宇明.大华语: 全球华人的共同语[J].语言文字应用,2017( 1) : 2-13.

[11] 施坚雅.泰国华人社会: 历史的分析[M].许华,等译.厦门: 厦门大学出版社,2010: 370.

[12] 陈友明.印尼三语学校华文教学考察探析[J].汉语国际传播研究,2014( 2) : 200-212+220.

[13] 吴应辉,杨吉春.泰国汉语快速传播模式研究[J].世界汉语教学,2008( 4) : 125-132+4.

[14] 黄端铭.菲律宾华侨华人的留根工程——菲律宾华文教育[Z].菲律宾华文教育综合年鉴( 2005—2014) .马尼拉:菲律宾华教中心,2015: 52-91.

[15] 许月兰.海外华文教学可持续性发展之探讨——以文莱中华中学为例[J].汉语国际传播研究,2014( 1) : 46-53+185-186

[16] 贾益民.世界华文教育年鉴( 2015) [Z].北京: 社会科学文献出版社,2016: 52.

[17] 张盛闻.藉一带一路,华教发展将专业化[N].星洲日报( 马来西亚) ,2017-02-17( 3) .

[18] 王耀辉.中国国际移民的新特点与大趋势[A].国际人才蓝皮书——中国国际移民报告( 2014) [R].北京: 社会科学文献出版社,2014.

[19] 刘国福,翁里.《全球移民契约》的重要理念、主要特点及其对中国的启示[J].华侨华人历史研究,2019( 1) : 1-8.

[20] 庄国土,张晶盈.中国新移民的类型和分布[J].社会科学,2012( 12) : 4-11.

[21] 赵杨.汉语国际教育的“变”与“不变”[J].天津师范大学学报( 社会科学版) ,2021( 1) : 7-14.