作者简介:李文栋,上海外国语大学硕士;李茨婷,上海外国语大学英语学院教授。

编者按:本期文章在二语语用身份的框架下,探讨国际学生作为汉语学习者的身份认同与语用选择之间的交互关系。文章基于投资模型,采用历时追踪设计,结合角色扮演、回溯性口头报告、半结构化访谈、田野笔记等多种数据源,深度分析了11名国际学生身份认同的动态构建与其汉语请求语用策略发生互动的复杂图景。文章指出,自主性语用选择与交际中的语用身份密切关联,选择的动态变化会引起语用身份和自我认同的转变,且身份认同在微观语用选择与宏观语言投资之间发挥了中介调控的作用。

1 引言

近年来,中国等新兴经济力量的崛起重塑了世界格局,引发语言价值的消长和语言意识形态的转变,影响着多语互动交际方式(Darvin & Norton 2015)。身处复杂多变的社会文化语境,语言学习者不断构筑、更新“对自己与世界的关系的理解方式、在不同时空的建构方式以及对未来可能性的感知方式”(Norton 2013:45),形成动态演变的身份认同(identity)。身份认同不仅影响他们对语言学习的投入,还在实时互动中具象化,使其以不同的言语和行为方式表达个性,参与到更加多样化的语言族群中(Darvin & Norton 2019)。在留学语境下,个体受到特定身份认同的引导,有目的性地进行语用常规的选择和语言的投资,致使二语语用发展轨迹散杂而缓慢。因此,身份认同愈益成为语用学领域的重点议题,引发热烈讨论(陈新仁 2018;何自然 2015;任伟 2019)。

目前,鲜有研究考察留学过程中学习者的身份认同和语用发展问题(Ren 2019)。随着汉语热席卷全球,来华国际学生数量大幅增多,在世界多语文化浪潮中扮演重要角色的汉语学习者应成为二语研究的关注对象,探究其身份认同和语用选择现象对促进汉语语用发展有所裨益。鉴于此,本研究旨在为二语语用学中的身份认同问题做出积极探索,以投资模型(investment model,Darvin & Norton 2015)为理论视角,探究汉语学习者的身份认同如何影响语用实践,如何通过语用选择构建和表达身份。

2 身份认同与语用选择研究

相关语用研究聚焦描述学习者的语用选择行为,探讨身份认同对选择倾向的影响。

部分学者考察了二语学习者的抵触行为。例如,Ishihara & Tarone(2009)发现7名旅美日语学习者为塑造异于二语社群成员的形象、传达文化认同,在请求、拒绝和回应赞美时拒用礼貌程度较高的敬语。Ishihara(2010)则发现两名学习者通过抵触英语或日语的请求语规范来划分与二语社群的界限,保持民族文化认同。Kim(2014)呈现了更为复杂的语用选择模式,她认为研究中的30名韩国学生总体上抵触英语语用常规,其中有的选择迎合英语的赞美、请求或称谓方式以融入当地话语圈,另一些糅杂韩语元素来实现母语文化认同和二语社群融入的妥协。Li & Gao(2017)将这种对目标语语用常规的选择倾向称为语用自主性(pragmatic subjectivity),具体表现为个体不断审视自我定位和调整交际参与模式,操纵已有的符号资源协商重塑现有规范,对社群中的语言实践进行程度不一的顺从或抵触。这些研究体现了语用选择的多维性,表明语用选择行为不能以抵触/顺从的二分视角来看待,应承认二语使用者自由调度和游移于多种文化符号资源的自主性(李茨婷、张明明 2019),明确身份认同和二语语用的相互关系。

但上述研究多止于描述语用选择的具体行为,疏于考察身份认同如何影响特定语言形式的选择(陈新仁 2014),对身份认同和语用选择之间的双向互动亦缺乏探讨。此外,尽管针对请求行为的二语语用研究已成果丰硕,但多以英语为目标语,针对汉语的研究相对匮乏(Ren 2019),将汉语请求行为纳入考察有利于扩充对二语语用选择行为的认识。

基于此,本文以投资模型为视角,聚焦来华国际学生,考察他们用汉语表达请求时身份认同与语用选择的交互作用。下面我们将概述投资模型的核心观点。

3 投资模型

投资模型最早由Norton(1995,2013)提出并发展,旨在揭示学习者身份认同、社会语境和语言学习使用之间的互动机制。它将个体对语言学习和使用的投入称为投资,指出投资是为了获取更广泛的象征和物质资源,累积社会资本(capital),提高社会权力。

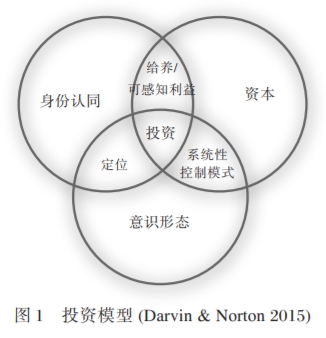

对语言的投资亦是对身份的投资,与学习者的未来欲求、想象认同和想象共同体(imagined community)有关(Norton 2013;Norton & Toohey 2011)。在身份认同的影响下,学习者使用二语进行表达的意愿会与其投资观念产生冲突,影响对交际话语的选择和使用(Norton & Gao 2008)。在世界人口流动性不断加强的语境下,Darvin & Norton(2015)拓展了模型,将投资置于身份认同、意识形态和资本相互交错的建构集合体中(图1),使概念意涵得到扩充,也为剖析二语使用过程中的身份认同问题提供了可能。

该模型指出学习者投资语言的学习和使用不仅是为了获得更丰富的物质和象征资本,也为了利用已有的资本,转化为实现未来目标的给养[1](affordance)。在二语语境中融入母语的使用就是调用已有资本的积极尝试,但资本的运用和转化过程是曲折的,因为其价值受到主流意识形态的影响(刘媛媛等 2017)。意识形态指“占据主导地位的思维模式,它组织并维持着社群秩序,确定融入和排他的模式”(Darvin & Norton 2015:42),在语言上体现为当地社群的语用规范。对语用规范的倾向可反映学习者的自我定位,因为言语指示着个人身份的群体依附或趋异关系,标识某一族群相关联的意识形态和立场;个体通过对话语的选用来表达“站位”,即传达自我评价、情感与认知倾向(李成团、冉永平 2017)。因此,学习者可通过语用选择来建构相应的身份,形成特殊的交际资源或策略,实现亲近或疏远人际关系的目的(陈新仁 2014);他们也能凭借创造性的话语选择来重塑自我定位,突破系统性控制模式(systemic patterns of control)的约束,更新、重构意识形态中的既定意义(Bloomaert 2005;Darvin & Norton,2015)。对二语学习者而言,在身份认同和未来目标的驱动下,他们可以能动地对课堂或社群中的某种话语模式予以投资或撤资(divest),表达对二语族群主流规范的同意或抵触倾向,形成自主性语用选择。可见,语用选择不仅标示着语用身份构建的动态过程,服务于拓展人际关系的现时交际需要(陈新仁 2018),还反映二语学习者在更广阔的时空维度里的自我定位和社群认同,浓缩对当前的认知和对未来的构想。

投资模型的相关观点与概念有助于诠释二语语用发展过程中的身份认同与语用选择问题,阐明学习者身份认同和语言投入间的社会历史关系,突出主体能动性和认同在话语实践中的重要作用(Kramsch 2013),具有较强的理论解释力。透过该理论视角,我们既可明晰身份认同、资本和意识形态如何共同作用于学习者对二语的投资,也可洞窥微观语用层面个体的身份认同与语用选择怎样发生交互。本研究将从这一理论视角出发探索身份认同与语用选择的互动关系。

4 研究方法

4.1研究问题

本研究主要回答以下问题:1)国际学生表达汉语请求语时如何发挥自主性做出语用选择?2)国际学生的语用选择如何反映和影响其投资观念?

4.2研究对象

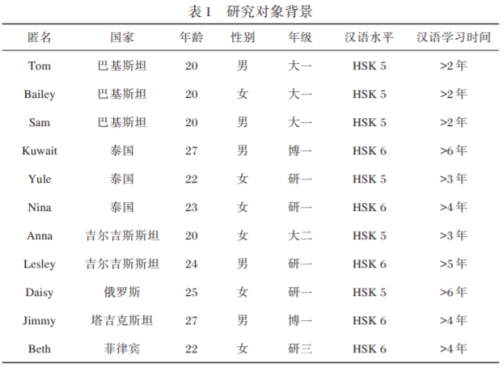

本研究于上海某211重点院校开展,该校以国际化办学特色闻名,在校国际学生来自109个国家,共计4644人次[2]。研究期间第一作者担任该校留学生办公室助理,与国际学生保持频繁密切的交往。我们以一名熟识的学生为起点进行滚雪球抽样(snowball sampling,Duff 2012),共招募到11名国际学生作为研究对象(表1)。他们汉语学习时长超过2年、水平达到HSK5级或以上。

4.3研究工具与分析方法

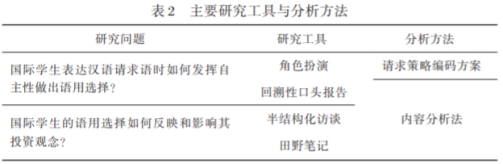

研究历时六个月,采用四种工具收集数据,包括角色扮演任务(role play,RP)、回溯性口头报告(retrospective verbal report,RVR)、半结构化访谈(semi-structured interview,SI)和田野笔记(field note,FN)。第一种数据旨在诱导参与对象的语用产出,仅作为先期研究数据[3],本文主要呈现对另三种数据的分析结果。

研究开始前将涉及多个请求场景的问卷发给不参与此研究的60名国际学生,确定与其学习生活相关性最高的四个场景,并在此基础上设计角色扮演任务[4]。任务结束一周后,参与者观看自己的角色扮演录像,根据提示进行回溯性口头报告,回顾使用某语用策略的原因和表达的角色身份。半结构化访谈聚焦学习者的投资情况,了解其二语认同、想象认同与想象共同体的情况。以上三项数据在研究第一和最后一个月各收集一次,中间间隔四个月,目的在于捕捉参与者的语用选择和身份认同可能发生的变化。在整个研究中,我们深入到参与对象的学习生活中,追踪观察他们的日常社会互动情况,持续撰写田野笔记。结合四类工具有助于整合诱导性语用数据(elicited data)和真实语用产出数据,对学生的汇报数据和实践情况进行对比分析和三角验证,确保数据效度和信度(House 2018)。

本研究涉及多种数据,采用相应的分析方法。首先,我们将转写完毕的角色扮演数据导入NVivo11质化分析软件,在任伟(2018)的编码方案基础上对学习者的请求数据进行注标、分析和统计,归为不同策略。接着,我们对回溯性口头报告中涉及的语用身份信息进行编码,例如将“新来的留学生”归纳为“当地社群新成员”、“中文不太好的留学生”归纳为“弱势的语言学习者”等。最终评分者间信度达0.86,确保编码有较高的一致性和准确性。访谈、田野观察笔记等数据以研究对象为个体打包分类,形成各自的数据档案袋,研究者和参与对象就细节进行确认和修正。最后,认真研读数据,参考相关文献,进行内容分析(Hsieh & Shannon 2005),提炼出主要的身份认同数据相关主题词。表2呈现了研究问题、研究工具和分析方法。

5 研究结果

研究发现学生用汉语表达请求时对策略的选择具有一定能动性,其自主性语用选择与交际中的语用身份密切相关。此外,微观语用表现与宏观汉语投资存在联动关系,身份认同是联结两端的核心媒介。下面将围绕这两个发现展开数据分析。

5.1语用选择与语用身份的交互

学习者表达请求时表现出程度和弹性不一的语用自主性(Li & Gao 2017),这种主体性不直接转化为具体语用选择,而通过语用身份的建构和投射影响交际话语的选用。数据表明,研究对象在相同情境下对请求策略的选择有较大的主体性差异。比如在一次田野观察中,Kuwait到留学生办公室请求延长签证时说:

(1)王老师好!我有个事想找您帮帮忙…是这样的,我这个同学签证很快就过期了……然后他不太会讲中文,他说想让您帮他延长一下签证,可以吗?[Kuwait-FN-20180614]

Kuwait策略使用的显著特征是刻意强调请求的理由——“同学签证快过期了”、“他不会讲中文”,他还糅杂使用了恳求语、请求前置语等多种策略。面对同一情境,Beth则表示她倾向于直接表达诉求:

(2)我一般就说“老师好,我要延长签证”就好啦。[Beth-RVR-20180623]

两人在请求中表达的意思均易于理解,语用效果却有所不同。在回溯报告中他们回顾了各自的语言使用经历,解释语用选择的驱动因素和带来的交际效果:

(3)很多老师后来和我说“你不要太干嘛,有问题就直接说吧”,我也想改,可这有点难,在我们国家这样说话很普遍。[Kuwait-RVR-20180617]

(4)我自己就在留办工作,很多人来这就是要延长签证,你不用讲太多理由,不然大家会觉得你很奇怪的。[Beth-RVR-20180623]

与Kuwait相比,Beth的请求方式似乎更符合当地的交际需要,因为工作实践给她带来和汉语族群成员密切接触、深入观察当地话语习惯的机会。更重要的是,她不愿打破当地的语用常规,为了不被觉得是“奇怪的人”、塑造为当地社群承认的语用身份(陈新仁 2014),她迅速适应了“理由”策略的使用。相比之下,Kuwait请求时看似礼貌,却因给老师带来工作上的不便而招致负面的评价。他在汉语请求中糅杂了其母语泰语的说话习惯,树立“礼貌的泰国人”的形象,却没迎来本地人正面的反馈。他因此质疑自己的策略选择,语用自主性也有所动摇,然而却又因母语文化和言语习惯的约束而难以改变。由此可见,语用自主性受语言族群话语实践情况和文化身份认同的影响(李茨婷、张明明 2019),服务于交际中语用身份的建构需求,转化成具体的语用选择。

数据显示,学习者的语用自主性具有一定的弹性,语用选择的灵活变化引起交际中语用身份的转变,重塑自我定位和认同。例如,在请求论文迟交的场景中,Sam、Kuwait、Jimmy三位学生偏好使用“尊称”的内部修饰策略。有趣的是,他们除了以“您”尊称老师以外,有时也用“老师”直接替代“您”,见下例:

(5)老师好,您有时间吗?可以和老师说件事吗?我这学期比较忙,来不及写论文,明天没法交给老师的,可以两三天后才交给老师吗?[Sam-RP-20180616]

从“您”到“老师”的语用选择变换不仅体现了突出的个体倾向,这种创新性实践还进一步更新言语社群中语用规范的原有意义(Bloomaert 2005),使说话者内心对师生身份和权势距离的认知进一步强化。对于“您”的使用,另外四位国际学生则持不同见解。他们表示灵活变换语用策略有助于转变交际身份,推动人际关系的建立,例如Nina提及对他人从“您”到“你”称呼后自己有了更广阔的社交资源。

(6)我来中国后就想每个人都来个“您”。之后朋友说我每次这样会有点见外,北方女生说话都很女汉子的,我就被她们同化了。再后来我用“你”去称呼老师,发现我俩关系更近啦。[Nina-RVR-20180623]

由此可见,语用选择的变化促进交际中身份的转变,语用身份的转变直接影响现实生活中人际距离的远近变化,使说话者重新思考社会关系中的自我定位,重塑语用自主性。语用自主性转化为具体的语用选择,以及语用选择对语用自主性的反作用都不是一步到位的,而是由学习者意图建立的语用身份从中斡旋,服务于身份建构的需要。语用身份是身份认同在交际话语中的表征,据之我们可以审视学习者更深层复杂的身份认同和语言投资。

5.2语用选择与二语投资的联动

国际学生的语用选择不同程度地折射二语投资观,进一步作用于投资目标的实现,其中身份认同是连接微观语用表现和宏观语言投资的核心要素。数据显示,学生选用策略时身份建构方式有所不同,反映对二语认同的差异性投资。例如,在请求还书时,Kuwait和Jimmy主动说明了自己的留学生身份:

(7)同学,我不知道怎么还书,然后我是留学生,中文不是太好,你可以帮我吗?[Kuwait-RP-20180714]

(8)同学你好,我是新来的留学生小俊,你能帮我还书吗?回头我请你吃饭。[Jimmy-RP-20181020]

两人都将国际学生身份作为可供协商的筹码和资源,提高请求被答允的可能性(陈新仁 2018:150),但调配身份资源的方式存在差异,反映两者截然不同的身份认同。Kuwait强调国际学生身份可能仅为了降低听者对说者的期望和要求,推进交际任务的完成。这某种程度上表明他对自己的语言能力缺乏自信,自我定位为“弱势的语言学习者”。相比之下,Jimmy开门见山地示以身份,毫不掩饰自己是当地的“新成员”。凸显国际学生身份或只是在自谦或行使交际策略,抑或是他的确认同这种身份带来的特殊资本优势,积极表达自我以打破语言隔阂,实现融入二语社群的投资目标(Norton 2013)。为了进一步验证这一发现,我们对Jimmy的多项数据进行审读,发现他对未来自我的构想一定程度上揭示了其想象认同和投资观念,在访谈中他说:

(9)来这里读国关(专业)的博士是因为想变得心智更成熟、视野更广,让我能连接我的国家、中国和世界。[Jimmy-SI-20180820]

Jimmy对未来形象的描绘可以用“全面发展的自我”和“连接祖国与世界的桥梁”来概括,这两种想象认同构成他来华求学的主要动机。靠拢想象认同的愿望使其大方表达国际学生身份,因为这种身份资源是新语境赋予的特殊给养(Darvin & Norton 2015),有助于打破沟通障碍,获取社会资本(良好的人际关系网)和象征资本(博士学位)。因此在汉语交际实践中,Jimmy积极表达了对这种特殊身份的认同(例8),通过语用选择来反映和突显自我的投资意愿。

此外,我们发现,学习者通过有意识地使用策略,在交际中传达身份信息,抵触、磋商二语语境对自我身份认同的约束,表达对当地语用常规的“撤资”。例如,Daisy发出汉语请求时多用“感谢”“道歉”等策略加以修饰,认为不必因循当地语用规约,可以保持个人特色,她对此解释如下:

(10)中国人好像比较少说道歉?我也不知道他们会怎样。反正小心点,说不好意思多点,他们会觉得我很礼貌,俄语里也这么说的。[Daisy-RVR-20180819]

Daisy通过自己“多道歉”来与当地人“少道歉”形成对比,一方面是为了树立礼貌的形象,另一方面则是宣告自我认同和意识形态超脱于当地语言族群,突显独特的自我定位和主体性(Ishihara 2010)。高度自主的语用选择源于她对汉语相对保守的价值评估:

(11)我有东方学知识、俄语和英语、跨文化能力、企业管理知识,但现在汉语和中国人交流有帮助,和外国人帮助没那么大。[Daisy-SI-20180819]

Daisy对拥有的象征资本如数家珍,却吝于重视汉语,认为其附带的可感知利益(perceived benefits,Darvin & Norton 2015)仅体现于特定时间和情境中,在未来生活中价值甚微。对汉语的认同缺失和“撤资”恰解释了为何她不顾当地社群的语用规范而偏好利于自我身份构建的语用手段。这表明自主性语用选择某种程度上能揭示学习者的二语投资观念。在身份认同的影响下,学习者在语用实践中选择能标示自我身份的语言手段,表达对二语及二语社群的投资或撤资。

6 讨论

本研究探讨了国际学生作为汉语学习者的身份认同和语用选择的互动关系,发现自主性语用选择不仅是二语学习者用于建构交际身份、满足日常交际需求的手段,而且凝结了他们在过去、现在和未来等多元时空维度中对自我和社群的定位和认同。这一现象体现了人际语用方面的交往和互动,表征即时即刻互动中的身份认同与建构(陈新仁 2014),在一定程度上揭示了二语学习者的投资趋向。下面我们基于投资理论视角,针对语用选择的多维复杂性,围绕两个研究问题逐一展开讨论。

6.1在语用选择中建构身份

针对第一个研究问题,我们发现语用自主性并不直接指导交际中的话语选择。学习者根据语用身份构建的需要进行语用选择,由此引起交际身份的变化,影响语用自主性。已有研究发现留学或旅居国外的高水平二语学习者的语用选择具有显著的能动性,很大程度上源于较长的二语学习时间和丰富的国外生活经历,他们语言意识和语用能力高于低水平者,具备供其自由调度的元语用意识和选择趋同于目标语常模的表达能力(Ishihara & Tarone 2009)。对这类学习者而言,即使语言知识技能和元语用意识较强,其语用选择也并非呈现为简单的顺从或抵触的两极分化态势(李茨婷、张明明 2019),而是受限于二语社群的语用常规和交际需要,与在社群中的自我认同和定位相关。本研究中,在母语语用常规、社群融入需求、自我形象构建等多方压力影响下,国际学生呈现出多种语用选择模式。无论是顺从、抵触还是杂糅,都是内心多种身份认同相互抗争的结果,反映对矛盾冲突的多元语用常模的复杂心理(Norton & Gao 2008)。社群中的自我定位转化成对不同语用常规的倾向,影响学习者在即时交际中的站位,引导其以不同指示手段构建语用身份(李成团、冉永平 2017),最终形成对语用表达趋向的选择。

6.2在语用选择中体现投资

针对第二个研究问题,我们发现国际学生的微观语用表现与宏观语言投资情况存在一定联动关系,身份认同是核心媒介,投资模型为解读两者之间的互动模式提供了有力的理论支持。国际学生的母语语用习惯和个人言语风格可视为已有的资本。进入汉语社会文化环境后,他们将这些先期资本作为给养,投资于二语语用话语生态,试图探索自我认同和社群融入的合理表达方式。在意识形态和系统权力结构的影响下,他们会重新评估已有资本与二语族群语用规约的价值,重置在二语社群中的自我定位,更新、重构身份认同,投资观随之动态演变。尽管如此,身份认同赋予了个体在“同意”和“反对”之间灵活游移的能动性(Darvin & Norton 2015),因此身处于开放、动态、多重的二语社群空间的学习者仍可摆脱语境的束缚,自由地对社群中的语言实践进行投资或撤资。这在微观语用层面体现为他们对目标语常模程度不一的自主性语用选择;在宏观投资层面,身份认同指导下的语用选择助力他们构建交际所需的语用身份,这种交际资源为其赢得更广泛的社会资本和象征资本,从而实现对想象认同和想象共同体的追求,进一步驱动语言的投资。由此我们认为身份认同浓缩了学习者过去习得的经验知识、现时社会互动的体验和对未来自我定位和想象社群的期望(Norton & Toohey 2011;Norton 2013),这些因素在复杂的留学语境中不断碰撞,强化或削弱学习者对二语的投资,在语用选择行为中得以体现。

7 结语

本研究论证了身份认同在二语语用发展过程中的重要作用,将投资模型引入二语语用发展领域,扩充理论内涵,呈现分析路径,阐明该理论视角对解析语言教育中身份认同问题的适切性和可行性。研究认为汉语/外语学习者应对自身的语用选择保持一定的敏感度,关注身份认同和语言投资状况,积极有效地学习语言,融入当地生活。教师可在语用教学中引入真实案例,引导学生比较交际双方的文化心理和意识形态,分析特定语用选择可能产生的后果,提高其对各类语用常模的包容度。

由于聚焦请求行为,本研究存在一定局限性,如无法获知学习者发出其他言语行为时的语用选择倾向。此外,研究持续六个月,难以捕捉参与者身份认同在更长时间段内可能发生的动态变化,加之样本数量有限,参与对象的个体表现无法代表其他汉语学习者的情况。未来相关研究可适当增加样本,拉长时间跨度,关注不同语言学习者的身份认同问题,分析语用策略使用情况,更全面深入地揭示身份认同和语用选择的互动路径。

附注:

[1]给养是生态语言学的重要概念,指“个人采取行动时所能获得的东西”,即环境给施事者提供的机会或 可能性(van Lier 2004),既可以是被感知到的自然给养(如物体),也可以是间接的、经调节的社会文化给养。

[2]数据来源:该校信息公开网 http://info.shisu.edu.cn/6f/bc/c154a28604/page.htm

[3]鉴于篇幅,本研究聚焦二语学习者用汉语表达请求时的语用选择行为,汉语请求语的特点将另撰文讨论。

[4]模拟会话对象规定为中国教授或学生,以便了解研究对象与母语者交际时对当地语用常规的态度和倾向。

参考文献:

Blommaert, J. 2005. Discourse: A Critical Introduction. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Chen, Xinren ( 陈 新 仁). 2014. Current research on identity from the pragmatic perspective: Key issues and main approaches. Modern Foreign Languages (37): 702-710. [2014, 语用学视角下的身份研究——关键问题与主要路径 .《现代外语》第 37 期: 702-710. ]

Chen, Xinren ( 陈 新 仁). 2018. Pragmatic Identity: How to Do Things with Words of Identity. Beijing: Beijing Normal University Press. [2018,《语用身份论:如何用身份话语做事》. 北京: 北京师范大学出版社 . ]

Darvin, R. & B. Norton. 2015. Identity and a model of investment in applied linguistics. Annual Review of Applied Linguistics 35: 36-56.

Darvin, R. & B. Norton. 2019. Identity. In W. John & A. Benati (eds.), Cambridge Handbook of Language Learning, Cambridge University Press, 451-474.

Duff, P. 2012. Case Study Research in Applied Linguistics. New York: Routledge.

He, Ziran (何自然). 2015. Where and what to say? —On identity construction and recognition in societal pragmatics. Foreign Language and Literature Research (1): 12-19. [2015, 什么山上唱什么歌——社会语用身份建构与认同 .《外国语文研究》第 1 期: 12-19. ]

House, J. 2018. Authentic vs elicited data and qualitative vs quantitative research methods in pragmatics: Overcoming two non-fruitful dichotomies. System 75: 4-12.

Hsieh, H. F. & S. E. Shannon. 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research 15(9): 1277-1288.

Ishihara, N. & E. Tarone. 2009. Subjectivity and pragmatic choice in L2 Japanese: Emulating and resisting pragmatic norms. In N. Taguchi (ed.). Pragmatic Competence: Mouton Series in Pragmatics 5. Berlin: Mouton de Gruyter, 101-128.

Ishihara, N. 2010. Maintaining an optimal distance: Nonnative speakers� pragmatic choice. In A. Mahboob (ed.). The NNEST Lens: Nonnative English Speakers in TESOL. Cambridge Scholar Press, 32-48.

Kim, H. Y. 2014. Learner investment, identity, and resistance to second language pragmatic norms. System 45: 92-102.

Kramsch, C. 2013. Afterword. In B. Norton (ed.). Identity and Language Learning: Extending the Conversation. Bristol, UK: Multilingual Matters, 192-203.

Li, C. & X. Gao. 2017. Bridging‘what I said’and‘why I said it’: The role of metapragmatic awareness in L2 request performance. Language Awareness 26: 170-190.

Li, Citing (李茨婷) & Zhang, Mingming (张明明). 2019. Migrant teachers� Chinese pragmatic development and sociocultural adaptation: A scalar perspective. Foreign Languages and Their Teaching (2): 34-42. [2019, 层级视域下来华外籍教师汉语语用自主性与社会文化适应研究 .《外语与外语教学》第 2 期: 34-42. ]

Li, Chengtuan (李成团) & Ran, Yongping (冉永平). 2017. An interpersonal pragmatic account of professional identity construction in debating discourse. Journal of Foreign Languages (6): 2-11. [2017, 人际语用学视域下争辩会话中的身份构建研究 .《外国语》第 6 期: 2-11. ]

Liu, Yuanyuan (刘媛媛), Li, Xiujin (李秀锦) & Chang, Xiao (常笑). 2017. A narrative study of phonological acquisition and identity construction of Chinese college English learners in the digitalized age. Linguistic Research (1): 167-178. [2017, 数字化时代中国大学生英语语音习得与认同建构叙事研究 .《语言学研究》第 1 期: 167-178. ]

Norton, B. 1995. Social identity, investment, and language learning. TESOL Quarterly 29: 9-31.

Norton, B. & K. Toohey. 2011. Identity, language learning, and social change. Language Teaching 44: 412-446.

Norton, B. & Y. Gao. 2008. Identity, investment, and Chinese learners of English. Journal of Asian Pacific Communication 18: 109-120.

Norton, B. 2013. Identity and Language Learning: Extending the Conversation. Bristol: Multilingual matters.

Ren, W. 2019. Pragmatic development of Chinese during study abroad: A cross -sectional study of learner requests. Journal of Pragmatics 146: 137-149.

Ren, Wei (任伟). 2018. Pragmatic variation in Chinese requests. Journal of Foreign Languages (4):66-75. [2018, 汉语请求言语行为的变异语用学研究 .《外国语》第 4 期: 66-75. ]

Ren, Wei (任伟). 2019. An investigation into international students Chinese pragmatic competence in the study abroad context. Foreign Languages and Their Teaching (2): 1-13. [2019, 出国语境下国际学生汉语语用能力研究 .《外语与外语教学》第 2 期: 1-13. ]

van Lier, L. 2004. The Ecology and Semiotics of Language Leaning: A Sociocultural Perspective. Boston: Kluwer Academic Publishers.