作者简介:樊小玲,华东师范大学国家话语生态研究中心研究员、国际汉语文化学院副教授。

作为人类社会参与者间互动和传播的主要形式,话语不但具有“形式、意义、文体、修辞、图式结构等特征”[1],它还是一种“交际事件”[2],是“社会文化语境中的语言使用者在交际过程中实施的社会行为”[3]。

话语不仅栖于文本的各个层面,也栖于公共空间[4]之中。存在于不同公共空间和公共话语中的“中国”并非是一个单一的意向符号。以往虽有不同的研究者从文学、传播学、政治学、国际关系、语言学等角度进行了纵向梳理[5],然囿于学科间的樊篱,“中国”这一意向符号仍处于被割裂的状态。我们依然无法在纷繁复杂的庞大研究系统中充分发现“中国”在整个国外社会的公共空间中以何种姿态存在,拥有怎样的规训力量,以何种话语进路影响国外公众。

一、公共空间与公共话语中的“中国”

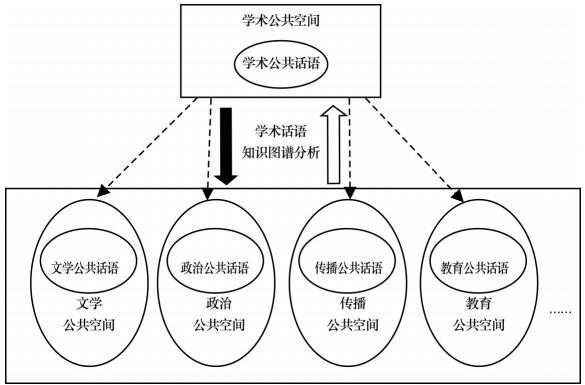

作为一个复杂的结构体系,公共话语由不同场域(如文学、传播学、政治学等)的话语组成,“每个场域的话语包括不同的话语主体、话语区间、话语对象和媒介工具”[6]。各个以场域为标志的公共空间里的中国形象在一定时间内以特定的关系连接在一起构成一个更为宏大的话语网络结构,塑造着国外公众对于中国的认知。学术期刊是学术成果发布的载体,是多元知识主体进行观念整合的场域和学术交流的公域空间[7]。学术期刊中“中国形象研究”以学术话语为表层结构生成了这一层面的公共话语,对这一层面一定时间段内公共话语中的中国形象研究知识图谱进行审视,可以观察作为交际的事件与社会行为的公共话语建构的“中国”在哪些公共空间具有凸显效应。

图1 学术公共空间、学术公共话语与凸显效应功能路径

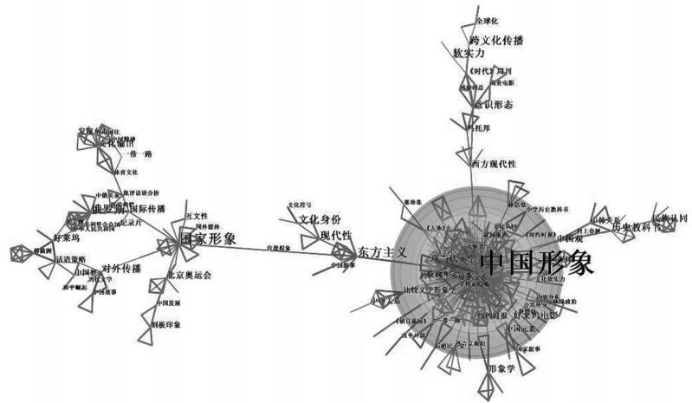

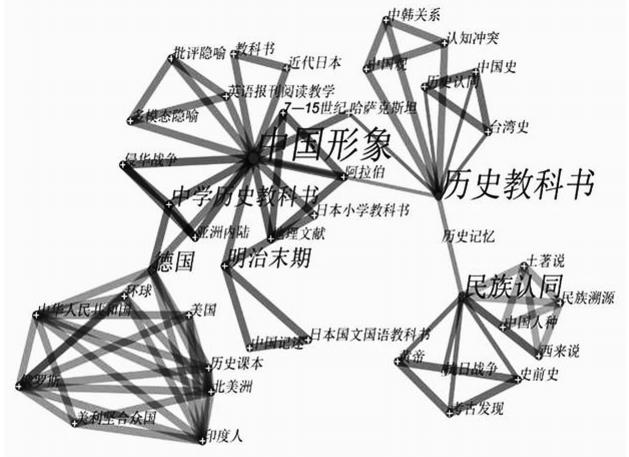

通过观察1999-2019年20年间发表于CSSCI期刊的中国形象研究论文知识图谱的关键词聚类可发现:

图2 1999-2019年学术话语公共空间“中国形象”关键词

“中国形象”在文学公共空间、政治公共空间、传播(传媒)公共空间以及教育公共空间等都具有凸显效应[8],而最为凸显的当属文学公共空间、传播(传媒)公共空间和教育公共空间[9]。然而值得注意的是,在整个社会公共空间内部,“不同空间的话语如同光谱似的横向展开,顺序排列的光谱波长并不一致,显然,每一种场域的话语都拥有不同分量、威信和权力”[10]。这主要跟每个空间的话语主体、话语区间、话语对象和媒介工具[11]直接相关,同时还与每个场域的公共空间格局及结构相关。因此,在透过学术话语这一公共话语层面分析探讨中国形象在不同公共空间的生产时,我们不能只从知识图谱这一技术层面进行考察,还需深入到社会空间结构、时代背景等一系列相互交错的复杂关系之中,对其背后的意图、权力、意识形态等进行解构和进一步的批判性省察。

二、文学公共空间的“中国”:想象的符号及其规训力量

文学公共空间是中国形象建构较为重要的场域之一,作为一种“异域特点浓厚的文化镜像”的中国形象一直处于动态演变的过程之中。从中世纪到二战,西方流传着各种关于中国“变色龙”的“神话”[12],欧洲的中国形象也总是根据不断变化的文化语境而发生变化。从18世纪开始,中国形象在西方社会中对公众的影响更具凸显性效果,这与当时文学公共领域的形成密不可分。在哈贝马斯看来,“公共领域最好被描述为一个关于内容、观点、也就是意见的交往网络,在那里,交往之流被以一种特定方式加以过滤和综合,从而成为根据特定议题集束而成的公共意见或舆论”[13]。

18世纪的欧洲,文学作品的出版数量激增,传播力度增大,不同作者将具有个人主体性的言说付诸于文字,他们在文本中阐述的关于自我、群体、国家乃至世界的不同理解与想象,在最大范围内借助阅读过程进行传播[14]。咖啡馆作为物理公共空间,成为重要的信息交流中心,甚至有些咖啡馆业主自己编辑、印刷新闻报纸供顾客阅读,这一切为客人提供了自由言说与批判性论争的机会[15],由此文学公共领域逐渐形成。“艺术和文学为生活方式和生活历史释放出一种革新力量……表现为评价词汇的不同组合,表现为价值取向和需求解释的不断更新,并通过感知模式的变化来改变生活方式。”[16]涉及中国形象的文学作品如伏尔泰(Voltaire)的《老实人》《中国孤儿》,简·奥斯汀(Jane Austen)的《曼斯菲尔德庄园》,维克多·雨果(Victor Hugo)的《中国瓷瓶》,泰奥菲尔·戈蒂耶(Théophile Gautier)的《咏雏菊》,丹尼尔·笛福(Daniel Defoe)的《鲁滨逊漂流记》,戈德史密斯(Goldsmith)的《世界公民》,迪金森(Lowes Dickinson)的《约翰中国佬的来信》,阿列克谢耶夫(Aleksyev Vasiliy Mihaylovich)的《1907年中国纪行》,凡尔纳(Jules Gabriel Verne)的《一个中国人在中国的遭遇》,莎士比亚(William Shakespeare)的《仲夏夜之梦》,卡罗·戈齐(Carlo Gozzi)的《中国公主图兰朵》等在社会广为流传。在《世界公民》第三十三函里,李安济对英国人说:“你千万不要以为中国人和土耳其人、波斯人、秘鲁人同样愚昧……在各门科学上,中国人和你们一样;而且中国人另有其专长技术,欧洲人还不知道呢。”[17]在那个时代,“人们借助以作品为载体、以市场为动力、以社会为对象的理性批判话语取代了旧有的社会共识,公众以更规范、更深入的批判话语参与更广泛的社会舆论建构”[18]。

我们进一步考察文学公共空间的话语主体、话语区间、话语对象和媒介工具。在文学公共领域形成后,话语主体是对于当下社会具有自己的思考并希望以此影响读者的拥有写作话语权的作者及具有出版权的书商,话语区间则是作品出版之后的所有时间,话语对象是能购买并阅读到这些作品的读者,这些读者可以和作者处于同一时空或者不同时空,在当时的情况下这些读者基本属于受过教育的精英阶层。从技术层面上来说,文学公共领域的形成、话语区间和读者的无限延展对于中国形象在受众中的认知过程可产生延绵不绝的深远影响。然而,当我们进一步探讨便可发现,文学作品中的异国形象常常“是作者虚构出的‘空洞’形象,它从作为一个内在自足的符号系统的文学文本中而不是文学对现实的依附性中获得存在的合法性”[19],在很多作品中被消解掉真实社会历史文化含义的中国形象(如凡尔纳《一个中国人在中国的遭遇》)作为“具有更深层结构的能指符号有其更加具象和真实的指向”[20]。因此一方面文学公共空间是种种启蒙观念的策源地,是描述和阐释历史的重要依据,是通过感知模式的变化来改变公众认知和助其重铸社会现实空间的途径;另一方面,文学又无法脱离其“在多维层面同时展开的精神文化现象,行走在现世的现实性和精神的超越性之间,是一种多元决定的‘社会意识形式’”的本质[21],其中的“中国形象”在某种程度上也许更多是作为一种想象的符号而存在,蕴含着作者对其身体感知、生存实践、审美经验的表达和对人类社会人的生存境况与文化心灵的解读。因此具有“文学”这一特质的“中国形象”不可避免地会随着公共知识分子介入之后进一步的批判性省察而不断被建构、解构。随着文学公共空间在19世纪和20世纪之后向文化消费空间的转向,同时由于科学技术的发展带来的传播媒介的变化[22]及话语空间的多样化,文学公共空间对国外公众认知的影响力呈现出分散、多元化的状态。多元化指的是文学公共空间话语除了以文学作品方式直接影响受众,更多的是以一种背景化的力量,与其他公共空间形成合力影响国外公众对于中国的认知。

三、传媒公共空间的“中国”:被操控的公共话语及权力的消解

“大众传媒是现代社会政治、经济与科学技术发展的共同产物,更是当代社会公共空间的主要依托。”[23]大众传媒未出现之前,公众交流观点的“精神广场”显然并不足够也不充分。大众传媒出现后,才有了真正意义上作为“社会秩序基础上共同公开反思的结果”[24]的公众舆论。德国哲学家阿伦特(Aerndt)和杜威(Dewey)都把大众传媒作为公共领域的典型与中心。大众传媒公共空间随着科学技术的发展经历了纸媒、广播电视、网络的一系列阶段,从学术公共空间中研究议题的变迁可以看出知识分子对这些媒体中“中国形象”关注的变化。

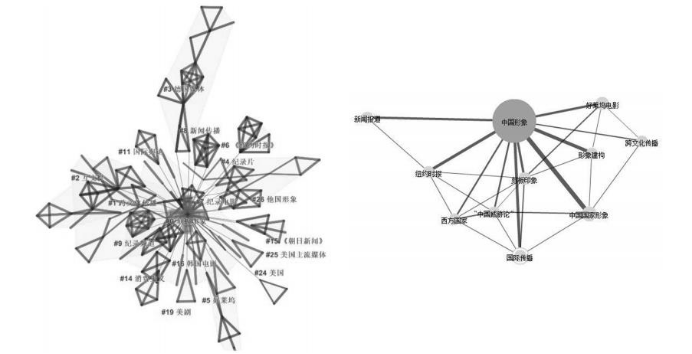

通过观察1999-2019年20年间发表于CSSCI期刊的传媒公共空间的中国形象关键词的主要聚类可以发现,绝大部分的研究都将注意力集中于美国、日本、德国及中国周边主要国家的主流媒体[25]及其影视作品[26]中的“中国”。无论研究者就大众传媒中“中国形象叙事模式及传播策略进行思考,还是对‘中国’这一想象共同体的传播进行历史向度与当代维度的重现与解析,或是对全球化新语境下中国形象传播进行的系谱性的考察”[27],这一系列的学术话语反应链都显示出了学术话语空间中对于大众传媒深刻影响公众“中国”认知的审视与警惕。这与报纸、广播电视等大众媒体在英国、德国、法国等许多国家的发展历程直接相关。当以路透社、德新社和法新社通讯社为代表的媒体渐渐从“由私人组成的公众的私人机构变成官方、半官方机构”[28],逐渐受到政府的管理和控制,传媒最初掌握在私人手中不受公共权力机关干涉的基础被彻底颠覆了。“(政治)报纸的出现并不是为了商人,而是相反,商人围着报纸转。”[29]在大众传媒空间中,“政府、政党和各种组织积极参与新闻活动,有计划地制造新闻或利用有关事件吸引公众注意力,连大众娱乐与广告的结合也具有了一种政治性质”[30],大众传媒话语便日益增添了形塑公众意识的色彩。

图3 1999-2019年CSSCI期刊中国形象在传媒公共空间的关键词聚类(左:频次4 右:频次5)

随着媒介技术的大幅发展以及市场的成熟,作为公共空间大众传媒的媒介工具,报纸、广播电视节目等超越了场所的限制,消除了话语交互的时空和距离的影响。大众传媒的话语区间也随着传媒空间的延展而大大拓展,这使得“异质人群的异时‘聚会’(对话)成为可能”,并“模糊了社会情境之间的分界线”,大众传媒“以种种特有的方式接纳或排除、团结或区分着人们”[31]。这一公共空间话语主体则为报刊、广播电视各大媒体机构及其代言人,作为公共话语的再生产者、传播者和把关者,他们有筛选信息话语、组织信息话语、强调某些话语、反复拓展某个话题的权力,拥有议程设置的权利。“大众传媒的支配性质使得大众传媒在很大程度上支配着公共舆论。”[32]就话语对象而言,由于传播方式的变化,比起参与以咖啡馆、书店为关键性场所的文学公共空间的少数精英阶层,大众传媒话语的接受者数量激增。然而与文学公共空间面对面的交流有所不同,大众传媒公共空间的话语互动虽具有双向性质,但在这一互动之中公众信息回馈的数量及强度呈现出非常强烈的空间异质性和不对称性,公众通常出现在大众传媒公共空间舞台的观众席,主要作为聆听者、被动接受者出现。有一些研究者认为,“在大众传媒传播的大众文化面前,具有自主性的公众群体逐渐蜕化为受大众传媒影响的‘大众’”[33],主流媒体拥有相当强大的规训力量。甚至有研究者认为在大众传媒公共空间中,公众为媒介所奴役,被媒体技术所操纵。在哈贝马斯眼中,大众传媒公共空间中的公众已由文化的批判者彻底变成了文化的消费者,公众的权力也已在无形中被具有支配力量的传媒褫夺,大众传媒公共空间中的公共舆论沦为精心策划的“公众舆论”与虚假共识,单向话语传播成为其实质特征。

学术公共空间中的研究者对主流媒体中的“中国”进行了长时期追踪和大量研究,发现在这个公众舆论被操控的大众传媒公共空间,“中国”总是以一种刻板印象的话语方式出现。中国威胁论在近20年日益高涨,中国形象及其传播完全“无法摆脱长期以来陷入的被妖魔化、被误读的困境及由于话语权缺失而引起的在国际传播中错位、疏离与无力的问题”[34]。

然而特别需要注意的是,大众传媒高速发展的社会背景与社会语境是科技发展与教育的普及。因此,一旦科技进一步发展,进入网络全球化的数字媒体时代,这样的社会背景与社会语境便立刻与新的科技迅速融合,使得传媒空间的话语进路发生天翻地覆的变化。“互联网不仅打破了信息垄断,而且使少数组织和个人获取、应用和控制信息的特权变为广大公众共享的基本权利,从而瓦解了话语表达等级结构,开启了公共话语表达权的新时代。”[35]

中国形象的传播模式也因此发生了深刻变化。随着“话语交往方式的对话性进一步增强,‘主—客’多向交互反馈模式取代了‘主—客’单向认知模式”[36],形成了网络媒介中特有的由源文本和流文本构成的“超语篇”结构。这直接体现在源文本、流文本交互叙事叙述方式和结构中话语对象与话语主体的直接交流以及话语对象之间的互相交流。尽管由媒体主导的“源文本”对于公众对“中国”的认知与判断依然有着非常强大的影响力,但这样新的话语交互模式使得公众在新话语互动模式中形成对“中国”新的共识有了可能性[37]。

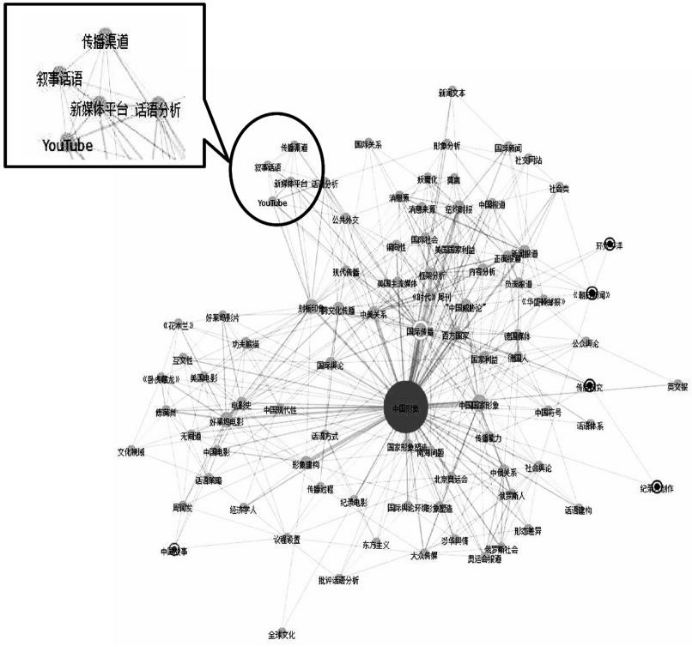

图4 大众传媒公共空间1999-2019年CSSCI期刊“中国形象”研究知识图谱

而近年来以具有广阔视野、良好教育背景及理性思维的公众为专业问题分析者的社会问答信息平台(如Quora[38])特别值得关注。在这样的话语空间中,话语的媒介工具、话语区间、话语主体、话语对象相较于纸媒和广播电视媒介时代都有了显著的变化。从媒介工具来看,社会问答信息平台带来了全新的交往方式和行动方式,人类社会在“流动的现代性”背景下的全球全时化传播时代通过网络和新媒体,个体与群体之间被重新组合和连接[39],公众得以在非正式、多元化、专业及多线程、网状结构的话语空间中获得更全面、更理性的交流。而讨论的议题则涉及国外公众最为关心的问题,从中国的食物、中国制造的水平、中国贫困地区的发展、中国经济的走向再到来过中国的外国人是怎么看中国的等等。作为具有极强专业水准的话语主体将自己的专业知识、理性意见公开表达出来,与话语对象直接交流。在这样的话语进路中,公众对中国的认知更加全面和深入,可以展开相对理性和客观的讨论与协商。在这样的基础上,“被操控的大众传媒公共话语”逐渐被公众之间建立的话语关系网络与知识体系所消解和平衡。

当我们梳理完大众传媒公共空间发展的历程和这些公共空间话语结构中的“中国”,再回过头来审视学术公共空间。从大众传媒公共空间1999-2019年CSSCI期刊“中国形象”研究知识图谱来看,在大众传媒“中国”形象的研究脉络与发展进程中,研究者的目光依然更多停留在主流媒体,新媒体平台仅出现在最边缘的位置,无论从数量还是话题丰富程度来看,都显得缺乏应有的关照。而其中社会问答信息平台中的“中国”,CSSCI期刊中的相关研究论文为零,这正是未来研究者需要关注且可以进一步挖掘的部分。

四、教育公共空间的“中国”:被知识化的符号与反思的知识

康德(Immanuel Kant)曾说过,“观念是我们行为的唯一永恒准绳”。在人类社会中,人们总是通过知识建构观念,通过知识来理解和阐释行动,根据知识来指导行动,一切知识都包含在人的行动之中。同时每个人的个人意识在他表达个人感受和内在冲动时受到了公共思想中建立起来的文化网络的影响,这种公共思想是用符号表达并由主体相互之间分享的[40]。这些所谓的观念、公共思想的形成与主体在其成长过程中获得的“知识”密不可分。人类行动所倚重的科学发展所提供的大量说明性知识通过人们的教育、日常交往和生活得到传播并实现共享,教育的作用就是通过教育公共空间实现知识、技能、美德以及集体意识的普及,因此教育公共空间是获得说明性知识最为重要的空间。

托马斯·沛西·能(Thomas Perey Nunn)认为教育的公共性体现在它是通过学校这一公共空间传递人类社会的文明和人类价值的来源。无论是现代公共教育最早发端的西方国家还是后发的现代国家,教育的公共性价值都表现为在实现民族国家认同、形成价值共识、加强社会动员和团结、消除或缓解阶级冲突等方面的作用,因此教育公共空间和教育公共话语是“最大限度实现国家和社会的公共利益的工具”。

话语不但是人类社会参与者间互动和信息传播的主要形式,它还是一种稀有的象征性权力资源,权力和社会宰制体现为某些社会群体对公共话语的优先使用和控制。文学公共空间以个人(个体)主体性与社会公共性之间的相互建构为特征,社会群体对公共话语有较为优先的使用和控制权;网络新媒体公共空间以众声喧哗为特征,公共话语的使用和控制相对自主;而教育公共空间作为一种制度化的体现,更能体现权力和社会宰制。教育空间话语就是拥有不同文化资本的人对于历史、经验、知识及日常生活意义解释权进行争夺的结果,教科书则是这一结果的有力工具和承载物。教育空间话语强化学习者的道德范式,使他们探究世界的概貌和世界上事件的形态和意义,建立共同背景知识,同时确认自我身份、群体身份、国家身份。教育这一话语实践使学生把个人生活与更广阔的领域关系、地域、目标、意识形态、价值观以及其他人类关心的问题进行框架性建构。

教育空间的话语具有权威的性质,这样的权威不仅赋予某一种标准的文化以合法地位,而且排斥所有其他的话语,这正成为了知识生产和组织的依据。教育空间的话语权威不但影响知识的选择,也通过知识的传授影响社会关系的建立。约翰·斯特克利(John Steckley)对加拿大77本社会学教科书中关于原住民的话语进行分析发现:在这些教科书中,少数族群对于国家建设贡献的话语被消除,少数民族贡献被框定为不存在的或者最小化的或者被渲染为自利的行动。这些话语表述删掉了征服、殖民与新殖民化的历史,将少数族群塑造为为了摆脱贫穷、战乱而依赖西方经济的形象。而真正关于这些少数族群的知识,或是被隐匿,或是被去资格化[41]。教育空间话语中的知识是经过筛选、重塑后的再现。

尽管如此,教育公共空间话语依然是以一种客观体系的姿态出现。教育公共空间媒介工具为课堂、教科书。整个教育空间话语的叙事模式是“类似科学性的叙事方式,这样的叙事模式最重要的特点是弱化实施者与动机,叙述者的主观意图被隐藏于‘知识体系’之下,使得学习者天然地认为教科书是正确的、客观的”[42]。作为知识权威的话语主体与作为知识接受者的话语对象之间话语权与话语地位的绝对性悬殊,又为教育空间的话语增添了不容置疑的权威性色彩以及进一步使得话语对象唯有保持缄默和接受的状态。

在这个公共空间中,话语的流动在本质上是单项的、极其不对称的。学校、教师作为知识的生产者和验查者存在,考试作为知识的检验机制存在,话语对象只能是知识的汲取者、考试机制的被验查者。于是,在教育公共空间被言说的“中国”作为权威的、客观的、被知识化的符号通过课堂,通过教科书,通过考试一次一次重现,被深深编码、刻印在话语对象的认知系统中。教育话语空间中的“中国知识”作为科学的代名词是最为隐蔽和最容易为人忽略的,也最容易对青少年的认知与未来行动造成不可更改的印象。

在西方,从中世纪大学由于知识生产与传播的优势获得了大量特权开始,到中世纪晚期国家开始定义知识的类型,设置办学目标,再到19世纪初大学法人社团的独立地位部分恢复,其实各个时期都有涉及到中国的教科书影响着学生对于中国的认知,如法国的《百科全书》,美国的《世界历史与当今世界的关联》,日本的《世界历史》《世界地理》,德国的《政治教育信息》《政治和时间史》,俄罗斯的《世界文明史》,印度的《政治理论和实践》《高中历史教科书》等。作为一个被知识化的符号,“中国”在教育公共空间的话语路径是非常值得关注的。

我们通过考察1999-2019年20年间教育空间中被知识化的符号发现,研究者最关注教育空间中的“中国形象”,包括中国的周边国家日本、俄罗斯、韩国教育空间中的“中国形象”,也包括西方国家比如美国、德国教育空间中的“中国形象”。最受关注的对象为教科书,而在教科书中最受关注的则是历史教科书。研究者就“‘中国’作为他者如何在另一个国家、民族和社会‘自我想象’和‘自我确认’扮演了不可或缺的对照资源,通过对于‘中国’的观察、描摹、审视和思辨,来实现其自身的文化定位,从而更好地构建、完成‘自我’的认知与想象。这个再现和重构的过程中对中国采取了怎样不同的情感色彩的叙述和评价性描述等手段,形成了中国的不同姿态”[43]等等问题进行了较为深入的研究。

图5 1999-2019年CSSCI期刊“教科书中国形象”研究知识图谱

但其实除了历史教科书,我们应该以更广阔的视野来看待教育公共空间中“中国”的认知问题。

比如,若我们把语言教育公共空间看作是语言市场——一种通过话语实践构筑起来的非结构性力量,把语言看作是在全球各个国家不同市场之间相互转化的资本,我们是否可以对比英语输出大国——美国。美国在世界各地推行英文的时候,是如何通过教育公共空间和教育公共话语影响那些国家的青少年获取文化资本,进而将其转化为经济和社会资本,并以此来改变自己在群体中的归属、地位,又如何潜移默化地影响他们对美国的认知。中国又该如何在教育公共空间中充分利用语言市场、语言资本,并在这个过程中进行中国知识的生产与再生产。

比如,除了关注中国形象在教育公共空间的历时发展变化,是否更需要关注当前共时状态下世界上各个国家的教科书是如何生产“中国知识”的,这些“中国知识”由谁来定义,由谁来选择,为什么如此选择,以及中国知识体系的话语是如何构建的,会带来什么影响。

比如,在教育公共空间中,除了历史教科书可以作为中国形象载体,还可以关注哪些教科书?国语教科书、地理教科书、社会科学教科书是否也值得关注?可以自塑中国形象的国际汉语教育的载体——汉语教科书是否也值得关注?中国形象载体的范围是否可以进一步扩大?

再比如,在教育公共空间中,受教育的程度与知识的反思能力有何种相关性,这种相关性会对国外公众的“中国”认知造成什么样的影响?教育公共空间对其他公共空间中“中国”话语的形成与传播有什么影响,例如在文学公共空间、传媒公共空间这些公共空间中,具有不同教育程度和知识反思能力的人会起到何种作用,谁是具有影响力的主流。

以此为引子的一系列问题都是目前的研究还不曾关注到的。教育公共空间中的“中国”有进一步深入研究的可能性,也有进一步研究的价值,亟待公共知识分子的介入。

五、多维公共空间的“中国”:关系、动因及未来路径

以学术话语空间为视角,纵观20年来各个话语空间中的“中国形象”研究,从时区图谱中,我们发现对于“中国形象”的关注最早始于文学公共空间,发展于传媒公共空间,对教育公共空间的研究则属于较新的学术命题。

图6 1999-2019年CSSCI期刊“中国形象”研究时区图谱

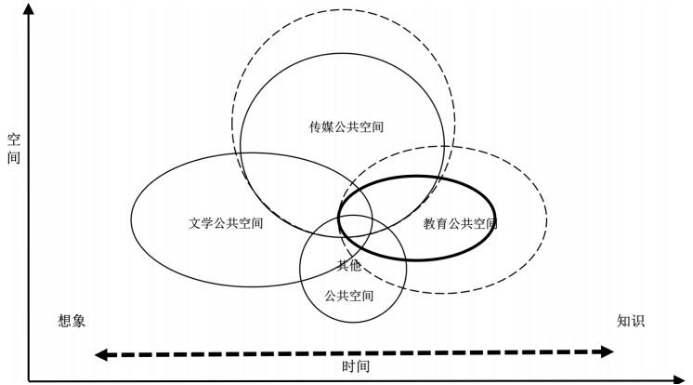

这些空间中的“中国”从各自的角度出发共同编织成一张巨大的网络,显示了国外社会公共空间正在以一种复杂的话语进路与机制共同影响着国外公众对中国的认知。不同公共空间背后的意图、权力、意识形态等皆有差别。文学公共空间中的“中国”作为想象的符号而存在,在以理性批判社会的话语为特点的文学公共领域兴起的时代,曾经对当时公众的“中国”认知起着最为巨大的作用。然而随着文学公共领域的式微,公共知识分子介入之后进一步的批判性省察以及文学公共空间向文化消费空间的转向,“文学”这一特质的“中国形象”不可避免被建构、解构,对国外公众认知的影响力呈现出分散、多元化的状态。想象与知识是一个连续统,文学公共空间处于连续统中最靠近想象的一端,而与以“想象”为主要特点的文学公共空间处于截然相反方向的是教育公共空间中知识化符号的“中国”。这个权威的、客观的、被知识化的符号经过教育公共空间的深层编码,刻印在话语对象的认知系统中。处在这一连续统中间位置的是传媒公共空间。作为当代社会公共空间的主要依托,传媒公共空间占有中国形象传播中最重要的位置和最庞大的体量,随着科学技术的发展经历了纸媒、广播电视、网络的一系列阶段。在纸媒与广播电视阶段,公众舆论可以说是处于被操控的状态,“中国”总是以一种刻板印象的话语方式出现。随着网络世界的兴起,Facebook和Twitter以及社会问答信息平台的发展,政治权威和大众意愿之间的传统关系已被颠覆,被操控的大众传媒公共话语逐渐被公众之间建立的话语关系网络与知识体系所消解与平衡。当下,新媒体与网络公共空间的话语路径是未来研究最值得关注的方向之一。另一点值得注意的是,由于大众传媒高速发展的社会背景与社会语境是科技的发展与教育的普及,教育公共空间的发展与科技革命会从根本上影响其他两个公共空间。因此,公众的教育水平及知识反思能力,新时代传媒公共空间的话语表达关系及其对另外两个公共空间国外公众“中国”认知的影响,都将是未来学术公共空间中国形象研究的新方向。

图7 不同公共空间“中国”的分布、关系与动因

参考文献:

[1][2][3][英]露丝·沃达克、保罗·奇尔顿主编:《(批评)话语分析的新议程理论方法与跨学科研究》,苗兴伟导读,北京大学出版社2016年版,第3页。

[4]本文的公共空间与哈贝马斯的公共领域有所相关,但不尽相同。哈贝马斯的公共领域特别是资产阶级公共领域究其根本是一个历史范畴,强调具有共同意愿、超脱于利益集团私利之上、拥有共同关注的普遍利益、不受公共权力约束与国家权力对抗、私人自愿组成、拥有一定规模的“公众”,强调具有公众互动的媒介和场所,强调公共意见的形成要达成共识。本文的公共空间指的是社会生活中建立在互动和共同实践的基础上公共使用的空间。这里的互动和共同实践不只局限于公众之间,也可是国家在场的、社会主动参与的共同平台;至于参与结果,“多元化、去中心的认识将在这里被充分展示,共识的取得不再是必须”。转引自陆阳《信息社会学的一个新视阈:公共领域与公共信息空间》,《情报资料工作》2013年第5期。

[5]秋叶:《中国形象演变史的研究成果》,《国际汉学》2019年第3期;徐天博、崔巍:《国际期刊上的“国家形象”知识图谱——基于WebofScience数据库的可视化分析》,《国际传播》2018年第6期;相德宝、张弛:《议题、变迁与网络:中国国际传播研究三十年知识图谱分析》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2018年第8期;王海洲:《国家形象战略的理论框架与中国方案——基于象征政治学的探索》,《上海行政学院学报》2018年第4期;陈琳琳:《中国形象研究的话语转向》,《外语学刊》2018年第3期等。

[6][德]伊丽莎白·诺依曼:《大众观念理论:沉默螺旋的概念》,董璐译,中国社会科学出版社2000年版,第95-98页。

[7][36]韩璞庚:《公共理性、学术话语与学术期刊——当代中国学术期刊的历史使命》,《东岳论丛》2011年第1期。这里的公域空间与本文所指的公共空间一致。

[8]由于本文研究基于狭义的话语、话语进路及话语公共空间中的“中国”,因此不以狭义的话语作为表征的绘画、音乐等艺术公共空间没有纳入本次研究的范畴。

[9]这三个公共空间并非有截然明显的界限,它们在分布上由家族相似性类聚而成。属于各个不同空间的有典型成员和非典型成员之别,如文学空间中的典型成员以语言文字为工具,使用各种修辞以及表现手法,形象化地反映客观现实,包括诗歌、小说、戏剧和散文等文学作品,它们是文学公共空间的原型,是非典型成员如影视文学的参照标准。传播(传媒)公共空间则以广播电视、报纸等传统的大众传媒为其典型成员,新兴的网络媒体是传播(传媒)公共空间的重要模式,电影也是传播(传媒)公共空间的形式之一。而如报纸上的散文、网络上的诗歌、课本里的小说等这些则属于不同公共空间交叉的部分,在本文研究中可依据研究者的出发点进行空间定位的取舍。

[10]南帆:《文学与公共空间》,《南方文坛》2008年第4期。

[11]话语主体是指拥有特定话语权的个体或利益共同体,例如公共知识分子、新闻发言人、社会管理机构、公共媒体、网民等。话语区间是话语传递的有效空间范围和时间长度,即覆盖面。话语对象包括话语区间的目标对象和潜在接受者。

[12]秋叶在其论文《中国形象演变史的研究成果》(《国际汉学》2019年第3期)中提到,雷蒙·道生(Raymond Dawson)在其著作《中国变色龙:关于中国文明欧洲观的分析》(The Chinese Chameleon:An Analysis of European Conceptions of Chinese Civilization)中,将欧洲视野下的中国文明比喻成“变色龙”。

[13][德]哈贝马斯:《在事实与规范之间》,童世骏译,三联书店2003年版,第446页。

[14][18]胡振明:《作品、市场、社会:文学公共领域形成初探》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2018年第1期。

[15]胡振明:《言说与论争:文学公共领域的流变》,《国外文学》2013年第4期。

[16][德]哈贝马斯:《现代性的哲学话语》,曹卫东译,译林出版社2011年版,第244页。

[17]Goldsmith Oliver,The Miscellaneous Works of Oliver Goldsmith,Vol.Ⅲ,London:S&R.Bentley,1820,p.126.

[19][20]王茜:《“空洞”的所指:<一个中国人在中国的遭遇>与文学形象学的另议》,《中国比较文学》2017年第4期。

[21]董学文、陈诚:《“审美意识形态”文学本质论浅析》,《湖南师范大学社会科学学报》2006年第3期。

[22]传播媒介的发展经历了口头传阅、手抄传阅、纸质媒介(报纸杂志)、电子媒介(广播电视)、数字媒介(网络)等阶段,本研究的传媒公共空间指报纸杂志、广播电视及数字等媒介传播方式,这样的划分方式其实也是借鉴了哈贝马斯对公共领域不同发展阶段的划分。

[23]南帆:《文学与公共空间》,《南方文坛》2008年第4期。

[24][德]哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东译,学林出版社1999年版,第113页。

[25]杨雪燕、张娟:《90年代美国大报上的中国形象》,《外交学院学报》2003年第1期;徐明华、王中字:《西方媒介话语中中国形象的“变”与“不变”——以<纽约时报>十年涉华报道为例》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2016年第12期;高楠楠、吴学琴:《美国媒体话语中的当代中国国家形象变迁审视——以<基督教科学箴言报>为例》,《安徽大学学报》2017年第5期;尹锡南:《公共外交与国家形象:中印关系新视野》,《南亚研究季刊》2013年第2期;吴光辉、肖姗姗:《想象与方法:战后日本的“中国形象”》,《日本学刊》2015年第5期;张玉:《日本报纸中的中国国家形象研究(1995-2005)——以<朝日新闻>和<读卖新闻>为例》,《新闻与传播研究》2007年第4期;贾中山、朱婉君:《西班牙媒体三大报纸上的中国国家形象分析——以“十八大”期间涉华报道为例》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2013年第4期等。

[26]罗维:《论电影跨文化传播中的“中国形象”建构》,《中南大学学报》2016年第4期;高兴梅:《好莱坞电影里中国形象的变迁》,《南京政治学院学报》2015年第6期;杨晟、刘家林:《早期(1896-1911年)西方涉华纪录片中的东方主义》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2015年第4期;周勇、黄雅兰:《从图像到舆论:网络传播中的视觉形象建构与意义生成》,《国际新闻界》2012年第9期等。

[27][34]樊小玲:《汉语教科书话语实践的功能维度与中国形象的传播》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2019年第10期。

[28][德]哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东译,学林出版社1999年版,第223-224页。

[29][德]哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东译,学林出版社1999年版,第41-42页。

[30]展江:《哈贝马斯的“公共领域”理论与传媒》,《中国政治青年学院学报》2002年第3期。

[31][美]约书亚·梅罗维茨:《消失的地域:电子媒介对社会行为的影响》,肖志军译,清华大学出版社2002年版,第50-53页。

[32][33]杜波:《大众传媒与公共领域之间的悖论》,《思想战线》2010年第6期。

[35]贺义廉:《论普通民众公共话语表达权的突破》,《青海社会科学》2015年第6期。

[37]周萍:《“超语篇”的叙述方式与结构》,《社会科学》2018年第12期。

[38]在Quora,中国是除美国外最受关注的国家。关于中国,海外公众关注的问题达到11万,有130万用户关注,仅次于美国的170万,两倍于第三名的德国;同时,相比2017年的81万,2018年的关注数增长了60.5%。这些数据在一定程度上反映了Quora上的海外受众对中国具有较强烈的了解意愿与信息需求。转引自何冰洁《利用海外问答平台Quora改善国际传播效果》,《今传媒》2018年第10期。

[39]吴志远:《离散的认同:网络社会中现代认同重构的技术逻辑》,《国际新闻界》2018年第11期。

[40]哈贝马斯、符佳佳:《公共空间与政治公共领域——我的两个思想主题的生活历史根源》,《哲学动态》2009年第6期。

[41][荷兰]图恩·梵·迪克:《话语研究多学科导论》,周翔译,重庆大学出版社2015年版,第222页。

[42][43]樊小玲:《教科书叙事:自我认知、世界图景与国家形象传播》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2018年第10期。