作者简介:郑艳群,北京语言大学汉语国际教育研究院教授,博士生导师。研究方向为对外汉语教学、第二语言教育技术。

一、大数据时代如何为汉语教学画像?

应用虚拟词语空间理论可以为汉语知识画像,在可视化模型中提高获取知识的能力(郑艳群,2015)。同理,对汉语教师、学生、教学环境及其相互关系的特征进行描写和提炼,可以为汉语教学画像。其核心功能是帮助人们明确教学中行为主体(教师和学生)和行为客体(教学环境)的属性及教师、学生和教学环境之间的相关因素,以便把握这些因素发生的条件,挖掘并解释教学与学习规律,为汉语教学提供精准服务。

教学是一个复杂的、动态的系统。对教学和学习中的信息进行搜集、整理、分析和利用,可以从不同的维度空间描绘教学系统的构成、特性和运行规则,有利于教学研究。在大数据时代,我们可以通过技术手段形成对教学的认知,完成汉语教学画像。

1.1教学分析的定义

教学系统是由教师、学生、教学环境组成的。其中,教学环境既包括由纸质教材、教具和其他硬件设施设备等构成的实体环境,也包括由各类软件、平台和数字化资源等构成的非实体环境。

教师和学生利用教学环境,教学环境对教师教学和学生学习产生影响。实体环境和非实体环境根据教学和学习活动性质的不同而具有不同的地位。

在此,我们将教学分析定义为:教学分析是指通过教学系统中丰富的信息来探究教学系统的各个组成要素及其相关关系的过程。

1.2教学分析的必要性和可行性

教学系统在运行过程中会产生非常丰富的信息。这些信息记录了教学发生、发展及变化的全过程,教学运行过程中的各种关系和规律都在教学系统中有所体现,都可以通过教学分析揭示出来。另外,正如李泉(2018)指出的,教师对汉语教学方方面面问题的理解和认识可能是了然于心的,也可能是在潜意识中存在着的,但都直接或间接地影响教师的教学实践及其效果。从教学系统中发现和总结教学规则是教学研究工作者的任务。

如今,信息化手段为记录和描写课堂教学、信息化教学平台为记录教学的轨迹提供了绝佳的条件。大量的教学数据得以保留,其中教材和教师智慧也会在教学过程中以数据的形式得以保留,这些隐藏在数据中的对象的属性及其关联关系为挖掘教学和学习规律奠定了基础。

值得一提的是,教学分析与以往的思辨性或经验性教学研究并非是对立的。教学分析既始于思辨性教学研究,最终也将通过数据分析回归到教学思辨。然而,有效地使用大数据技术对教学研究进行全面和完整的把握,首先要重新审视和思考教学分析的研究内容和研究方法。

二、教学分析研究的内容框架:横向和纵向及其相互关系

教学分析的对象是复杂的,它要求我们从多个维度空间把握研究内容,既要考虑教学的结构构成和过程实现,又要考虑教师、学生、教学环境及其一切交互表现形式和结果。

以往由于研究手段或技术工具的限制,研究者主要关注某些特征或关系,其研究和描写多为断点式或结论性的,由此得到的思辨或实证研究结果常常是对教学系统中某个点或某个侧面的画像,未能反映复杂教学系统的全貌。

教学的实施体现为一系列的过程。就微观的系统而言,围绕语言教学,教师与学生通过传统教学手段和现代化教学手段在教学环境中的互动形成了“教学风貌”,这些“教学风貌”都将纳入教学分析的视野,通过技术手段得以描绘。

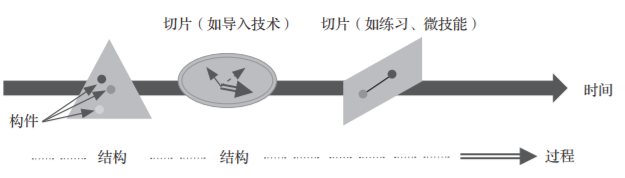

其中既包括从时间上围绕教学的发生和发展做的过程分析,又包括从空间上围绕教学事件的形态与功能做的切片分析(如图1)。不同的教学模式、教学手段、教学策略在教学过程和教学切片信息中都会有所体现。不同的研究目的、不同的观测视角所获得的教学过程和教学切片信息,经过编码、形式化表达后都将成为汉语教学画像的素材和支撑。对教学过程和教学切片横纵交织全息的描写和分析、归纳和总结,将汇总为教学基因图谱,从而完成对教学的画像。

图1 教学分析内容框架示意图

2.1横向时间上的教学结构和过程分析

沿用郑艳群、袁萍(2019)的认识,在教学系统中,构件是教学中相对独立且相对较小的教学事件,特定的构件或构件的特定组合形成结构,结构或它们的组合在时间上的顺序呈现形成过程。

对教学结构和过程的描写构成了教学发生、发展的动态图景,是教学研究的基本内容。从中我们可以发现系统运作的原理及根植于结构和过程的其他相关问题,如有什么样的练习形式,什么样的练习形式对应什么样的微技能训练。这是按照教育技术理论实现教学绩效管理的基础,也是教学分析的基础研究工作。

而教学系统本身通常是有层次性的。首先,从宏观层入手,可以逐层地划分出中观层、微观层,这是一个自上而下逐步求精的工作过程;而各层级内部根据概念、通过辨识出构件及结构和过程的具体形态完成建构,这是一个自下而上逐步构建的工作过程。

2.2纵向空间上的教学切片组织分析

切片的本意是把物体切成薄片。在医学上,切片是带有生物组织结构的薄片,可以用来在显微镜下进行观察和研究。借用这一概念,我们把教学过程中某个较小时间段上具有完整教学意义的“风貌”称为教学切片。如果把时间轴看作横向教学发展的过程,那么教学切片则是纵向空间上教学组织的完整体现。

教学切片中的元素分工、分组和协调合作体现为切片的组织结构。它可能是一个极小时间点上的“教学风貌”,如一个反馈性话语;也可能是稍大时间段上的“教学风貌”,如新课前教学导入环节的内容、方式和呈现的细致分析。与教学过程一样,切片的组织结构也是与教学任务相对应的。教学切片分析和研究的目标是围绕当前这个教学生态而言的。

三、教学分析研究的方法:教学计算

如果把计算看作运用计算机科学基本概念求解问题、设计系统和理解人类行为的方式,那么我们就有可能对教学中的问题、解决方案进行清晰、抽象的计算。基于这一认识,教学系统中教师、学生、教学环境及其关系的数据也可以进行测量、采集、分析。

教学计算的目的是通过特征表达、特征计算、特征提取等一系列步骤来探究教学中的特定问题。其中,特征是对事物或概念的特性进行抽象的结果。研究者对事物或概念的抽象结果往往取决于当前的研究视角。

3.1特征表达

有效的特征表达是教学分析的前提。适当的表达方式不仅可以描述信息,还能正确反映教学系统的要素、结构和功能之间的关系,更重要的是使教学特性可以计算提取,使教学研究的内容可以计算。

任何一项对教学特性的研究都是在特定环境和视角下对研究对象进行抽象化的思考,从而生成研究问题,再依此对研究对象进行特征表达。教学特性研究聚焦教学微环境、切片中的微组织结构,应用体现教学特征的观测视角,以获得区别性特征,从而实现特征表达的个性化呈现。

特征表达手段应随描述目标而设定,其中最基础的是文字表达和图画表达。对于复杂的、动态的研究对象,我们需要拓展更多和更有效的表达手段。通常情况下,在教学分析研究中需要将语言本体或语言教学信息的描述映射到相应的特征空间、平面或向量来实现对特征的表达。这是教学分析对象的系统性、复杂性和动态性对特征表达方式的要求。具体方式需要根据整体内容和细节内容的性质、上下位关系决定,就像多媒体手段有其自身的属性空间。

例如,关于汉语教学中的导入手段,通过研究已有汉语教学导入手段的文献,我们发现学者们的认识观点达400条之多。其特点是:第一,已有认知可能分处不同的平面,如语言内容平面、语言内容实现方式平面、语言形式呈现平面;也可能分处同一认知平面的不同维度,如语言内容平面的体裁和题材、新知或旧知、语言单位等。第二,当认知为同一维度的时候,其差异常体现为特定集合中的不同取值,如“背景知识”的“题材”属性取值范围为集合{政治;经济;文化历史知识}①,导入内容的“呈现”属性取值范围为集合{文字;对比;扩展;设疑;含错;巧问;翻译;总结}。这充分反映了导入问题的复杂性及特征表达的重要性。教师在“导入”中如何处理这些相关因素,目前我们并不清楚。我们的目标是可以在一个统一的系统性框架下对导入技术的特点和运用规则进行观测。(郑艳群、刘冰,2018)

3.2特征计算

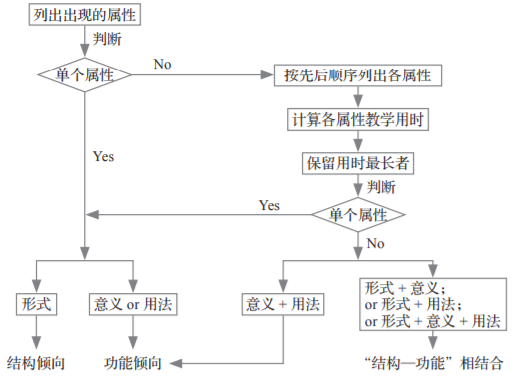

依据教学理论,参照教学原理,利用相应的技术和算法,可以对特征进行计算。目的是计算出事物的属性特征,并将结果作为特征予以表达。例如:在发音方面,利用关联规则计算可以得知,日本学生常常不分p和f;在认知风格方面,通过计算可以得知,场依存型汉语教师经常使用开放性的问题②。崔永华(2016)曾提出后方法时代的汉语教学理论如何建立、应当具备哪些特征的问题。在实际教学中,“结构—功能”相结合的教学理论融合了“结构”派教学与“功能”派教学所长,目前已经成为对外汉语教学的一项基本原则。实际教学中并没有完全的结构派,也没有完全的功能派,只有“结构”或“功能”倾向,并且同一类型教学过程中体现出的倾向可能是不同的。如何评说这一现象,正是教学法特征计算需要解决的问题。

例如,我们可以按照教学特征持续时间的长短、优先展现的特征等对汉语语法教学过程中体现的“结构”“功能”特征进行计算,来探究“结构—功能”相结合原则在语法教学中的运用规则(郑艳群、王雅思,2018)(如图2所示)。

图2 汉语教学“结构”“功能”特征计算示意图

3.3特征提取

对研究结果的特征提取是在特征计算的基础之上得出一个抽象程度更高的特征集的过程和方法。这通常是一个进一步分类的过程,即针对各种不同的应用对信息做识别和预测,从原信息中甄别出有用信息。因此,要在已有的特征集当中进行选择,使得目标特征具有最强或最优的代表性和典型性,并且还要选择出最有效的特征。特征选择得好,便可以降低数据集合的维度,也可以使后续的计算性能得到提高。有些特征是本质性的,即反映当前研究问题根本特性的特征,如教学的结构和过程问题;有些特征是区别性的,即区别于其他事物或概念、区别于其他环境下的特征,如目的语环境下的汉语口语教学设计区别于非目的语环境下的汉语口语教学设计。

有效的特征提取是发现规则的必要条件。在大数据时代,我们可以将计算出的数据倾向作为判断结论的依据。当然,数据大小并不是判断正确与否的唯一标准。有时,理论认识中的共识未必与实践中的高概率事件一致。

四、教学分析研究的研究范式:理论模型推到、应用模型构建及对比分析

4.1从已有教学认知出发,推导理论模型

多年来的汉语教学研究积累了许多思辨性或经验性研究成果,体现了学界对相关问题的理性思考或经验总结,这些研究成果常以论文或著作的形式体现。在教学分析研究中,运用内容分析法并借鉴扎根理论的思路,通过对已有研究文献做细致的文本内容分析,对其中体现的教学认知进行计算,可以推导出理论模型。

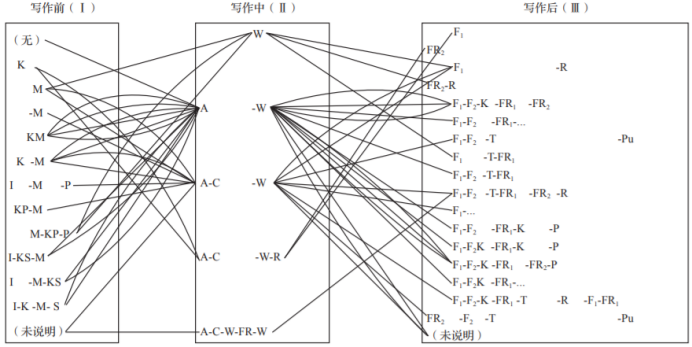

例如,郑艳群、周梦圆(2018)以已有汉语写作教学研究文献为数据源,从学科概念出发提取出其中关于构件、结构和过程的信息并进行编码处理,建立了“汉语写作教学文献—结构与过程详解数据库”;在宏观层、中观层、微观层的系统架构下,确立了汉语写作教学的构件系统,进而通过对结构和过程特征的计算,揭示了“写作前”“写作中”“写作后”各基本教学环节内部、各基本教学环节之间结构和过程类型的认知倾向,并可视化呈现了教学的结构形态、过程模式及关联关系的特征和分布规律,从而推导出汉语写作教学结构和过程的理论模型。图3以微观层过程的理论模型为例,呈现了相关研究结果③。从图3可以看出已有理论认知关于从“写作前”到“写作中”的教学进程中微观层过程类型和接口事件的运用倾向,以及从“写作中”到“写作后”的教学进程中微观层过程类型和接口事件的运用倾向。

图3 汉语写作教学三大环节之间的微观层过程理论模型示意图

4.2以教学实际为基础,构建应用模型

教学实录是教师在实践中积累的丰富教学经验的体现,凝聚了教师的教学智慧。那些被权威机构或权威专家评估、认证过的规范化教学实录可视为教学实践智慧的典型代表,这些实录不仅承载了全息的教学现象,还隐含了教学规律。从规范化教学实录入手开展实证研究,有利于从正面归纳总结现实教学中典型的、代表性强的、值得推广的教学认知。

例如,我们通过“规范化综合课教学实录数据库”开展实证研究,与理论模型(郑艳群、朱世芳,2020)进行对比,从中发现中观层的IG、GT、IVT、VTP④结构及对应的过程是应用模型中独有的结构类型和过程类型。这表明:在教学实践中,当单位教学时长受限时,教学重心可放在生词、语法、课文中的任一教学事件上,导入、综合练习等可根据实际情况进行精简。

对大数据的理解将决定教学分析研究的方法。按照大数据的观点,教学分析不仅要重视全样本大数据,还要重视个体大数据。对个体大数据的深入挖掘有助于我们对教学做出细致而具体的研究。一方面,我们可以采用案例分析的路子,对规范化教学实录样本进行特征表达、计算和提取,全面描写和深度挖掘个体大数据;另一方面,我们也可以采用数理的方法,高效地处理复杂数据,比如通过教学仿真来判断有效和可能的教学模式⑤。目前,案例研究应用较多,而数理研究还处于萌芽阶段,因为数理研究有赖于教学大数据的使用。随着样本规模的扩大,通过对案例的叠加,我们可以逐渐提高教学分析的信度和效度。我们有理由相信,这将是时代的发展趋势,是面向未来的教育研究的方向。

基于教学分析开展实证研究的目标在于构建能够描述教学系统及其特性的应用模型,这是为教学系统画像的基础。应用模型既可以理论模型为基础,通过有监督的机器学习获得;也可以通过无监督的机器学习,在教学大数据中浮现;还可以将有监督的机器学习和无监督的机器学习结合起来形成,即半监督学习。

4.3对比理论模型与应用模型,促进教学反思

教学理论与实践的关系问题是教学研究的永恒课题。教学理论需要在实践中进行检验,并在实践中不断发展;而教学实践是检验已有理论假设的一项可靠标准,且其中的创新性教学思想有待于研究者进一步提出理论假设,丰富已有的理论认识。

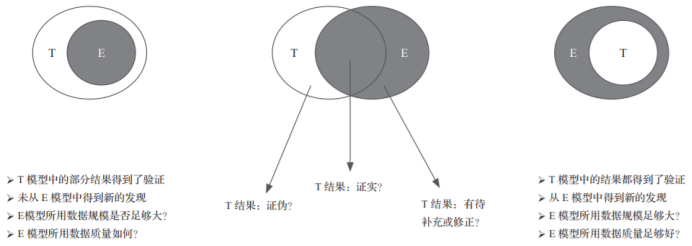

通过对理论模型做进一步实证研究,以及对应用模型与理论模型做对比分析,我们既可以发现教学理论与教学实践的共性特征,又可以发现其中的差异性特征。从逻辑上来看,我们可于共性中证实已有认识,于差异中证伪或补充、修正相关认识;从教学研究来看,这有助于探讨理论与实践的关系,也有助于发现教学规则,创新教学方法,开展教学反思。

例如,郑艳群、袁萍(2019)在对汉语语法教学结构和过程进行理论建模和应用建模的基础上,通过对比分析发现,应用模型中的高频构件“总结”很可能是影响语法教学效果的重要参数,有待实验验证,且应用模型中的许多过程类型可视为理论模型中相关过程类型的变体形式,应进一步探讨其应用的背景或条件,并将其纳入教学认知的视野(理论模型与应用模型的三种关系如图4所示)。

图4 理论模型(Theoretical Model)与应用模型(Empirical Model) 关系图

五、运用教学计算开展教学分析研究的意义

5.1理论意义

(1)从类型学视角探究教学法和教学模式

类型学是一种科学研究方法。该方法已经广泛应用于考古学、建筑学、语言学等多个研究领域。在语言学领域,类型学“就是要发现不同表现类型中的功能共性,即‘万变不离其宗’的变化。或者说是寻找对个性变异的共同限制,即差异中反映出来的共性”(陆丙甫,2001)。

如果把这样的研究思路应用到汉语教学领域,我们就可以尝试开展教学法和教学模式的教学类型学研究,通过教学分析,建立教学法和教学模式的类型学图谱。就像语言类型学中建立语义图模型一样,教学类型图谱可以揭示教学的普遍特征和变异模式,包括从教学结构和过程中得出跨教学法、跨教学模式的系统性和规律性认识,从各教学维度空间中找到定义不同教学法和教学模式特征表达的变量及其使用条件,全面、深刻地认识教学原理和规律。例如,我们不妨做这样一个假设:写作教学或存在一个结构和过程的标准模型,基于特定教学法和教学模式的教学结构和过程可能是不同变量设置下标准模型的变体。

(2)以教学分析和教学计算促教学理论建设

学科的发展离不开科学的研究方法,不断地探讨适应学科发展的科学的研究方法非常必要。教学分析和教学计算可以帮助我们在大数据时代,在占有教学数据的基础上,充分应用数据开展教学研究。

教学分析和教学计算可以适应大数据时代教学研究的需要。通过对教学数据的分析,对教学系统要素及其关系的形式化表达,我们能够在有效学习的基础上探究有效的教学分析技术。因此,如能将教学分析与教学计算视为学科发展的分支领域,突破学科的边界,实现跨学科联合,定会促进汉语教学研究的科学化,促进大数据时代汉语教学理论的建设,也有利于促进汉语教学学科的发展。

5.2实践意义

(1)开展精准的教学评价

教学质量评测也是教学分析的重要应用领域。目前的教学质量评测主要是由教学管理者基于教师的教学表现和已有的相关理论,或者是基于学生的评教结果展开,带有较强的主观性;随着大数据技术的发展,教育领域虽然对教学质量评价机制、神经网络在教学评价中的应用进行了理论探讨(柳炳祥等,2005;朱宗元、王秋霞,2018),但从目前来看其实际应用非常有限,且基本未出现针对外语教学的研究。

教学分析和教学计算可以将教师的教学行为进行量化,提高教学质量评测的精准度和客观性,使个性化且全面的教学质量评价与反馈落到实处。而且教学分析以教学过程分析和教学切片分析为研究对象,通过对教学事件及相关因素的计算与分析,能够监测教学并精准定位,从而使教师可以采取科学高效的教学干预策略,为教学过程的绩效管理提供保障。

(2)促进教师发展和教学生态建设

信息化和智慧化教育的发展使资源在教学中的重要性日益凸显。而在教育生态系统中,人是最核心的因子,是最重要的软实力资源。从人力资源来看,通过教学分析和教学计算可以发现教师的实践性知识,包括教学方法、策略、技巧等,以及其中体现出的教师元认知,从而构建教师知识和能力图谱,为教师教育和发展、教师管理和评估提供标准和依据。从环境资源来看,通过教学分析,一方面可以从微观视角认识资源的形态,建立多属性标注的优质教学资源库,为教师及时推送适合的教学资源并请其提供资源使用建议,从而提高资源服务水平;另一方面,教师有时可以资源的形态存在,那么就可以建立教师和教学的模型,为动态的教情诊断、预测、干预和评估奠定基础,进而指导智能化教学系统和平台的开发,创建智慧教学与学习的生态环境。

附注:

① 此处所列举的集合并非学科知识全集,实为来自文献的教师认知。下同。

② 此研究原结果出自吴勇毅、段伟丽(2016)。

③ 在“写作前”环节,I、K、M、P、S 分别代表导入、知识讲解、范文分析、练习、总结;在“写作中”环节,A、C、W、F、R 分别代表布置作文、启发构思、学生写作、反馈、修改;在“写作后”环节,F1、F2、R、FR1、FR2、K、T、P、Pu 分别代表教师批改、课堂总评、修改、师生共同分析并修改习作中出现的问题、学生互评互改、知识讲解、典型习作评改、练习、发表。其中,在“写作后”这一宏观层基本环节下,由中观层构件反馈、修改进一步衍生出了微观层构件,包括 F1、F2、FR1、FR2。从基本环节之间的接口事件来看,从“写作前”到“写作中”环节,“范文分析(M)”与“布置作文(A)”的共现关系突出,体现了写作教学理论对读写关系的重视,旨在通过范文分析促进写作。从“写作中”到“写作后”环节,“学生写作(W)”与“教师批改(F1)”的共现关系突出,体现了写作教学理论对师生一对一书面反馈的重视,旨在通过个性化的、有利于反复查看的书面反馈来促进学生进行写作反思。

④ 此处 I、G、T、V、P 分别代表导入、讲练语法、讲练课文、讲练生词和综合练习。

⑤ 仿真指的是“利用模型对实际系统进行实验研究的过程”,如果采用的是数学模型,则称作数学仿真。比如,可以通过建立数学模型并对其进行计算,进而分析具体情况。(熊光楞等,1988:1)语言教学涉及的因素多,彼此之间关系复杂,传统实验的方法对此难以驾驭且研究进程过长。而开展教学仿真研究可以达到检验教学效果、发现相关因素、创新教学法的目的。

参考文献:

[1] 崔永华 . 后方法时代的汉语教学理论建设 [J]. 国际汉语教学研究,2016(2):4-7.

[2] 李泉 . 基于信念的汉语教学法概说 [J]. 国际汉语教学研究,2018(2):21-29.

[3] 柳炳祥,章义来,方俊,等 . 基于数据挖掘的教学评价方法 [J]. 计算机与现代化,2005(4):87-89.

[4] 陆丙甫 . 从宾语标记的分布看语言类型学的功能分析 [J]. 当代语言学,2001(4):253-263.

[5] 吴勇毅,段伟丽 . 后方法时代的教师研究:不同认知风格的汉语教师在课堂教学策略运用上的差异 [J]. 语言教学与研究,2016(2):40-52.

[6] 熊光楞,肖田元,张燕云 . 计算机仿真应用 [M]. 北京:清华大学出版社,1988.

[7] 郑艳群 . 虚拟词语空间理论与汉语知识表达研究 [M]. 北京:商务印书馆,2015.

[8] 郑艳群,刘冰 . 语法教学中的“导入”技术 [R]. 第二届语言教学与研究国际学术研讨会,芜湖,2018.

[9] 郑艳群,王雅思 . 汉语综合课中“结构”“功能”“结构—功能”相结合特征考察 [R]. 第二届语言信息化与智能化国际学术研讨会暨上海第十一届青年语言学者论坛,上海,2018.

[10] 郑艳群,袁萍 . “应然”与“实然”:初级汉语语法教学结构和过程研究 [J]. 语言教学与研究,2019(1):1-11.

[11] 郑艳群,周梦圆 . “应然”与“实然”:汉语写作教学结构和过程研究 [R]. 第十届亚太地区汉语教学国际研讨会,台湾屏东,2018.

[12] 郑艳群,朱世芳 . 基础汉语综合课教学结构和过程理论模型研究 [J]. 汉语学习,2020(1):76-83.

[13] 朱宗元,王秋霞 . 基于神经网络的高校课堂教学评价策略重构与检验 [J]. 中国教育信息化,2018(12):84-87.