作者简介:何国华,华南理工大学工商管理学院与加拿大麦吉尔大学Desautels商学院联合培养博士生。研究方向为组织行为与人力资源管理。安然,华南理工大学国际教育学院和工商管理学院教授,博士生导师,教育部国别与区域研究基地印巴研究中心主任。研究方向为跨文化传播、多元文化教育。

1.引言

随着劳动力跨国流动和双职工家庭情况的日益普遍,工作-家庭冲突成为一个突出的社会问题,来自不同学科的研究者对此进行了深入研究。相关调查发现,对家庭的顾虑成为很多员工拒绝外派的主要原因(Harvey 1996)。外派成功与否在很大程度上取决于员工对工作和家庭冲突关系的协调处理(Kempen et al. 2015)。目前有关工作-家庭冲突的研究大多关注其结果或将其作为中介变量,有关其前因变量的研究则主要来自元分析(Michel et al. 2011;Nohe et al. 2015)。这些研究虽然比较系统地总结了影响工作-家庭冲突的前因变量,但缺少将工作-家庭冲突作为结果变量或对某个变量是如何作用于工作-家庭冲突的深入探讨。而对跨文化非营利组织情境下的外派员工而言,这种新的情境有可能给人力资源管理带来新的启发,有助于我们更深入地了解工作-家庭冲突现象。

高等教育国际化程度的加深导致外派学者越来越多,教育领域的跨国合作成为当前许多国际组织的发展趋势,这一领域的人力资源管理重要性也日益突出。但以往有关工作-家庭冲突的研究大多关注跨国企业等营利组织的外派员工(Hill et al. 2016;Yang et al. 2018),缺少对非营利教育组织外派学者的研究。对外派群体工作-家庭冲突理解的缺乏会导致组织盲目地致力于增进员工福利。因而学者作为知识创造的主体,了解跨文化教育组织中外派学者的工作-家庭冲突对人力资源管理具有重要意义(Corley & Sabharwal 2007)。由于文化对个体工作-家庭经历影响的差异性,来自非营利跨文化组织群体的工作-家庭冲突经历比一般跨国企业组织群体的工作-家庭冲突经历更复杂,尤其是当其外派工作中涉及大量的跨文化沟通与互动时,文化智力的重要性就更加突显。然而,目前有关文化智力与工作-家庭冲突关系的研究领域仍是空白。长期以来,工作-家庭冲突问题都是研究者与管理者所关注的问题,但文化智力是外派员工的重要能力,文化智力影响外派员工工作-家庭冲突的“黑箱”却还有待揭示。

组织行为往往可通过个体特征与情境变量的交互作用得到解释(Schneider 1983),但目前仍缺少关于个体特征与情境变量相互作用对个体工作-家庭冲突影响的研究。因此,本研究以跨文化非营利组织-孔子学院的外派汉语教师为研究对象,旨在探讨外派汉语教师的文化智力对其工作-家庭冲突的影响机制,以及领导-成员交换在这种关系中的边界作用,从而进一步揭示工作投入与工作-家庭冲突是否受到工作情境的影响,以及如何受这种影响。

2.理论基础与假设

2.1资源保存理论

资源保存理论认为人们会通过获取、投资或保护他们所看重的资源来应对焦虑和压力,这里的“资源”指人们所看重的任何能力、物品、个性特征、精力或条件等(Hobfoll 1989)。个体会保存资源并利用所拥有的资源来获取其他资源,资源的损失或增益取决于对其他资源的拥有与否(Öge et al. 2018)。自20世纪90年代以来,资源保存理论经常被用于研究工作-家庭关系。该理论认为个体拥有资源有限,个体在某个角色上投入的资源过多,意味着对其他角色的资源投入会减少。当个体在面临资源散失或威胁时,会尽力通过改变对现有角色的资源投入以保护或弥补资源损失(Grandey & Cropanzano1999)。

资源保存理论有两个主要原则:资源获取与资源保护(Hobfoll 2001)。资源获取意味着个体会积极参与周围环境的互动,以增加其现有资源储备。资源保护则意味着个体为了避免资源损失或潜在威胁,主动从被认为具有威胁性的场合或行为中撤出。最新研究提出认知文化智力作为一种资源,有助于提升外派员工的职业投入度和生活满意度(Leetal.2018)。本研究基于资源保存理论,认为拥有高文化智力的员工会主动将资源投入到工作中以获取更多资源。本研究建立有调节的中介模型,以进一步探讨文化智力对中国外派员工工作-家庭冲突的影响机制。

2.2文化智力与工作-家庭冲突

“文化智力”最早由Earley(2002)提出,作为一种跨文化能力,文化智力可通过人格特质进行预测,它解释了特定文化环境下个体行为更加有效的原因。目前对“文化智力”典型定义的代表分别是Earley和Ang的研究(2003)以及Thomas等人的研究(2008),这两种定义都将文化智力看作多维构念,并与其他智力相区别(Ott & Michailova2018)。Earley和Ang(2003)认为文化智力包含元认知、认知智力、动机智力和行为智力四个方面。元认知是指人们获得和理解文化知识的心理过程;认知智力强调文化知识的结构和内容;动机智力反映个体对跨文化互动的重视和对文化智力的积极利用;行为智力是指在跨文化交往中使用合适的语言和非语言行为的能力。这四个方面共同构成了人们在多元文化环境下有效管理和运作的总体能力。

Thomas等人(2008)对文化智力的定义强调整体性,他们将文化智力看作是由文化知识、跨文化技能和文化元认知三个因素相互作用下产生的更高级别构念,反映了个体在不同文化情境下有效互动或与来自不同文化背景的人交往的能力。在此基础上,Thomas等人(2015)开发了包含10个题项的文化智力短版量表,该量表能有效预测个体跨文化行为的有效性,准确反映跨文化智力概念的复杂性。Ott和Michailova(2018)认为Thomas等人开发的短板量表适用于对文化智力构念的整体性进行研究,因为文化智力内部各要素是相互作用、无法分离的,因而该量表有助于我们更好地理解文化智力这一构念。目前大部分研究也将文化智力作为一个整体构念进行研究,强调整体构念的研究价值(Diamantopoulos et al.2008)。

工作-家庭冲突是指来自工作和家庭的压力在某些方面无法兼容而产生的一种角色间冲突(Greenhaus&Beutell1985),现有研究将其区分为工作干涉家庭和家庭干涉工作两个方向,二者虽然相关但存在显著区别。Greenhaus和Beutell(1985)认为工作-家庭冲突包括时间冲突、压力冲突和行为冲突三种主要类型。时间冲突是指在工作和家庭中某个角色所花费的时间影响了个体履行其他角色的职责;压力冲突是指来自某个角色的压力转移到其他角色,从而妨碍了个体履行其他角色的义务;行为冲突是指个体在某个角色中的行为与其他角色的要求不一致时产生的冲突(Allen et al. 2012)。由于本文涉及的其他变量均与工作更相关,因此本文只关注工作干涉家庭的冲突方向,即工作对时间和压力的需求阻碍了个体履行家庭角色的情况。

资源保存理论认为,不同员工拥有不同数量的资源,拥有资源的员工更不容易丧失资源,并能获得更多资源(Hobfoll 2011)。因此,拥有更多资源的员工在面临角色冲突时,会面临更少的工作-家庭冲突问题。资源保存理论强调文化在资源中的决定性作用(Hobfoll 2002),凡是个人所努力获得或希望保留的东西都可称为资源(Garrick et al. 2018),文化智力也可以被视为个体所拥有的珍贵资源,它有助于个体应对跨文化工作环境中的各种压力。相比文化智力较低的个体而言,高文化智力的员工有更多的盈余资源,并能通过对资源的投资和分配获得更多的其他资源,从而更快地适应不同文化和工作场景。因此,高文化智力的个体拥有更多的时间、精力等方面资源来平衡工作-家庭关系,从而减少工作-家庭冲突问题的发生。这与其他研究中提到的类似观点相印证(Brislin et al. 2006;Rao 2017)。

基于上述分析,提出如下假设:

假设1:文化智力与工作-家庭冲突呈负相关关系。

2.3工作投入的中介效应

工作投入已成为相关组织和研究者热烈关注的主题,原因之一在于对不同类型的组织和个人而言,工作投入都会带来积极结果,因而增加员工工作投入已成为许多组织的首要考虑因素。Schaufeli等(2002)对工作投入的定义和测量目前得到了最广泛的认可和应用。工作投入是指“一种积极、充实、与工作有关的精神状态,其特征是精力充沛、奉献和专注”,包含活力、奉献和专注三个维度(Schaufeli et al. 2002)。活力是指在工作中表现出的充沛精力与心理韧性。奉献是指深层次地投身于工作,并能体验到与之相关的意义、热情和挑战感。专注是指全神贯注于工作和积极投入的状态。“工作投入”虽然是一个多维构念,但本研究与大多数研究一样,将其作为一个整体构念进行研究。

本研究认为工作投入在文化智力与工作-家庭冲突关系中起中介作用。首先,文化智力能提高外派员工在多元文化环境中的工作投入度。从资源保存理论看来,拥有资源的员工更有可能对资源进行投资,以获取更多资源(Hobfoll & Shirom 2000)。研究表明工作投入是个体拥有高水平资源的结果,文化智力作为个体所拥有的资源,会激励个体将资源进一步投入到工作中。作为个体拥有的宝贵资源,文化智力能帮助员工缓解因文化差异而产生的焦虑和社交压力,帮助个体更快地适应其他文化,进而提高工作投入度。

虽然工作投入对员工和对雇主都是一种积极行为,但相关研究指出,由于员工的可用资源和能力是有限的,持续地在工作领域投入资源是十分困难的,员工在工作领域投入较多资源会导致其在家庭领域投入的资源减少(Macey & Schneidr2008)。因此,工作投入有可能导致工作-家庭冲突。资源保存理论认为,由于时间、精力资源的有限性,个体因承担某个角色耗费大量资源的情况,将会减少其对其他角色的资源投入,并影响个体满足其他领域的期望。如果员工缺乏足够的资源以应对来自工作和家庭领域的需求,就会面临工作-家庭冲突问题。因此,当员工的工作投入高时,大量的时间、精力等资源会被投入到工作中,用于家庭的资源投入将减少,员工对家庭的关注也会减少,从而更容易导致工作-家庭冲突的产生(Hobfoll1989)。

基于上述分析,提出如下假设:

假设2:工作投入在文化智力对工作-家庭冲突影响中起中介作用。

2.4领导-成员交换理论(LMX理论)的调节效应

领导-成员交换是指领导与下属之间形成的以信任、尊重和义务为基础的互惠交换关系(Graen & Uhl-Bien 1995)。领导-成员交换理论认为领导与下属之间会形成不同质量的交换关系,高质量的领导-成员交换关系建立在领导和下属相互信任、有共同义务和相互尊重的基础上,它能帮助员工获得更多的资源(如社会支持),在员工面临威胁或工作压力时起到保护作用,对缓解员工的工作-家庭冲突具有重要意义(Major & Morganson2011)。有关工作-家庭冲突元分析的最新研究表明,领导的支持或其他来自工作的心理、物质等方面支持能减少员工的工作-家庭冲突,在集体主义文化的国家,工作支持是减少工作-家庭冲突最重要因素(French et al. 2018)。本研究认为领导-成员交换关系是个体所拥有的一种工作资源,与有着低质量领导-成员交换关系的员工相比,具有高质量领导-成员交换关系的员工面临较少的因工作投入而导致的工作-家庭冲突问题。

根据领导-成员交换理论,员工从个人或组织中获取的可利用资源能有效缓解其在承担不同角色时产生的压力,高质量领导-成员交换关系作为员工所拥有的资源,能弥补员工因工作-家庭冲突所产生的资源损失(如个人因工作投入而产生的情绪消耗),从而减少因工作投入而产生的工作-家庭冲突问题。在高质量的领导-成员交换关系中,领导是员工获取社会支持的重要来源(Halbesleben 2006),领导理解员工的问题和需求并愿意为员工提供所需资源。在工作中获得支持有助于员工将更多的时间、精力等资源投入到家庭领域,满足家庭角色的需求,因此,来自领导的工作支持有助于减少员工的工作-家庭冲突问题(Braun & Nieberle 2017)。

而低质量的领导-成员交换关系是基于经济交换的,即员工按照雇佣合同的要求履行工作职责并获得相应报酬(Graen & UhlBien 1995)。领导-成员交换关系质量较低的员工更容易受资源损失的影响,在面对角色冲突所造成的资源消耗时,这类员工的可用资源投入十分有限。员工被领导视为“圈外人”,因而很难获得领导或组织对解决其个人家庭问题的支持。这种情况下,过高的工作投入会使得员工在家庭方面的时间和精力等资源投入有限,而工作和家庭角色的冲突又使个人资源不断被消耗并难以得到及时补充,进而产生工作-家庭冲突问题。因此,在低质量的领导-成员交换关系下,员工的工作投入会导致更多的工作-家庭冲突问题产生。

基于上述分析,提出如下假设:

假设3:领导-成员交换对工作投入与工作-家庭冲突之间的正向关系起负向调节作用,即领导-成员交换关系质量越高,工作投入与工作-家庭冲突之间的正向关系越弱,反之则工作投入与工作-家庭冲突之间的正向关系越强。

假设2提出工作投入在文化智力与工作-家庭冲突关系中起中介作用,假设3提出领导-成员交换对工作投入与工作-家庭冲突的正向关系起调节作用。因此可进一步推断,在具有高质量领导-成员交换关系的员工中,文化智力通过工作投入对工作-家庭冲突的间接影响效应比具有低质量领导-成员交换关系员工的间接影响效应要弱。从而提出如下假设:

假设4:领导-成员交换关系对文化智力通过工作投入对工作-家庭冲突的间接效应起负向调节作用,即领导-成员交换关系质量越高,这一间接效应越弱.

3.研究方法

3.1研究样本与数据收集

本研究以美国、加拿大、俄罗斯三国孔子学院的中国外派汉语教师为调查对象。截至2017年年底,全世界146个国家(地区)共建立了525所孔子学院和1113个孔子课堂(中国国家汉语国际推广领导小组办公室2018)。数据搜集主要采用网络问卷调查的方式,研究者前期通过实地调研美、加、俄三国的13所孔子学院,与外派汉语教师建立了熟人网络,然后运用“滚雪球”抽样方法,不断扩大调查群体。受试者填答完毕后,其结果直接返回研究者邮箱或微信,受试者会获得一定的红包奖励。调查最终获得206个有效样本。从样本构成来看,性别方面,女性占69.4%,男性占30.6%;工作国家分布方面,美国占60.7%,加拿大占20.9%,俄罗斯占18.4%;年龄分布方面,25岁以下占38.8%(80人),26-30岁占9.7%(20人),31-35岁占3.9%(8人),36-40岁占18.4%(38人),41-45岁占23.3%(48人),46岁及以上占5.8%(12人);婚姻状态方面,未婚者占44.2%,已婚者占52.4%,离异者占3.4%;受教育程度方面,本科学历者占6.3%,硕士学历者占62.1%,博士学历者占31.6%;工作岗位分布方面,任中方院长的调研对象占3.9%,任公派汉语教师的调研对象占20.4%,任所在国本土汉语教师的调研对象占18.9%,志愿者身份的调研对象占51%,任中方行政助理的调研对象占5.8%。

3.2变量测量

本研究所使用量表均为已有的成熟英文量表,课题组对英文量表进行了严格的双向翻译以确保量表的信度和效度。此外,为确保所有测试项目均适用于研究情境,研究者在征询国内外相关研究领域的3位学者和15名外派汉语教师意见的基础上,对测试项目进行了细微调整,最终确定了适用于本研究的调查量表。所有量表均采用李克特5点评分法(Likertscale),1-5分对应表示从“非常不符合”到“非常符合”。

3.2.1文化智力

该构念的测量采用Thomas等人(2015)开发的短版量表,作者对该量表进行了跨文化验证,结果表明该量表具有较好的内容效度和结构效度。该量表共包括10个项目,代表性项目如“我知道世界各地的文化是不同的”,克朗巴哈系数(Cronbach’s α)为0.91。

3.2.2工作-家庭冲突

该构念采用Netemeyer等人(1996)开发的量表进行测量,本研究只采用了关于工作干涉家庭冲突部分的分量表,共包括5个项目,代表性项目如“工作产生的压力使我很难履行家庭责任”,克朗巴哈系数为0.83。

3.2.3工作投入

该构念采用Schaufeli等人(2002)开发的Utrecht Work Engagement Scale短板量表进行测量,它被广泛使用并被视为测量工作投入最标准的量表,共包括9个项目,代表性项目如“我为自己所从事的工作感到自豪”,克朗巴哈系数为0.85。

3.2.4领导-成员交换

该量表采用Graen和UhI-Bien(1995)开发的量表,共包括7个项目,代表性项目如“领导能够意识到我在工作上的潜力”,克朗巴哈系数为0.94。

3.2.5控制变量

在本研究中,性别、年龄、教育程度、工作年限与工作-家庭冲突具有中度相关关系(见表1),这些变量对工作-家庭冲突的影响已得到其他研究的证实(Duxbury & Higgins 1991;Yang et al. 2018)。因此,本研究将这些变量作为控制变量纳入分析。

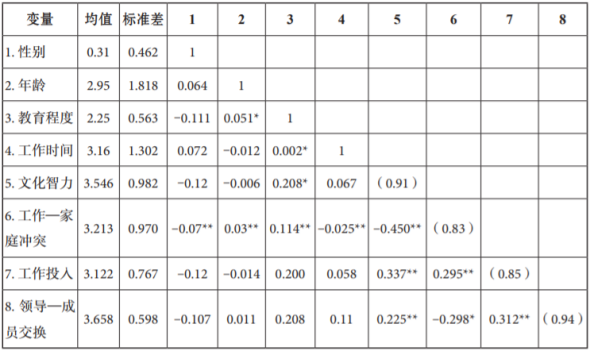

表1 研究变量均值、标准差和相关系数

注:N=206;性别编码为0=女 性,1=男 性; 年 龄 编 码 为1=18-25岁,2=26-30岁,3=31-35岁,4=36-40岁,5=41-45岁,6=46岁及以上;教育程度编码为1=本科,2=硕士(生),3=博士;工作时间编码为1=0-3个月,2=3个月-1年,3=1-2年,4=2-4年,5=4年以上;** p<0.01、* p<0.05(双尾),下同;括号内为量表的内部一致性系数。

4.研究结果

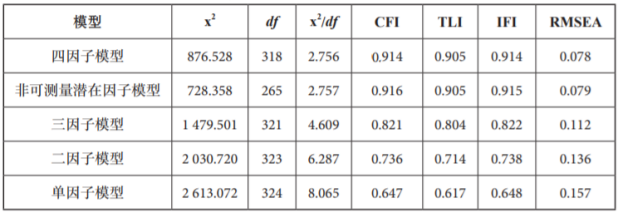

4.1验证性因子分析

本研究使用Amos20.0对研究变量进行验证性因子分析(CFA)。首先建立了四因素的基准模型(文化智力、工作-家庭冲突、工作投入、领导-成员交换),然后构建了三个竞争模型进行对比。表2显示,基准模型具有最佳拟合优度(x2=876.528,df=318,x2/df=2.756,CFI=0.914,TLI=0.905,IFI=0.914,RMSEA=0.078),其他模型拟合未达到临界值要求。这说明本研究各变量之间具有良好的区分效度。

表2 验证性因子分析结果

注:基准模型为本研究的四因子模型(文化智力,工作投入,工作-家庭冲突,领导-成员交换);三因子模型(文化智力+工作-家庭冲突、工作投入、领导-成员交换);二因子模型(文化智力+工作-家庭冲突、工作投入+领导-成员交换);单因子模型(文化智力+工作-家庭冲突+工作投入+领导-成员交换);+表示将变量合并。

4.2同源方法变异检验

本研究根据Podsakoff等人(2003)的建议,通过“加入非可测量潜在方法因子”的方法检验共同方法偏差,即比较四因子模型的验证性因子,分析在加入共同方法因子前后的模型拟合情况。结果表明,尽管加入非可测量潜在方法因子后五因子模型(x2=728.358,df=265,x2/df=2.757,CFI=0.916,TLI=0.905,IFI=0.915,RMSEA=0.079)的拟合优于四因子模型(见表2),但改善程度非常小。这表明本研究同源方法的变异在可接受范围之内。

4.3描述性统计分析

各研究变量的均值、标准差和相关系数如表1所示。文化智力与工作投入(r=0.337,p<0.01)、工作-家庭冲突均呈显著相关关系(r=–0.450,p<0.01),工作投入与工作-家庭冲突的正相关关系显著(r=0.295,p<0.01)。以上结论与预期相符,为后续检验研究假设提供了初步支持。

4.4假设检验

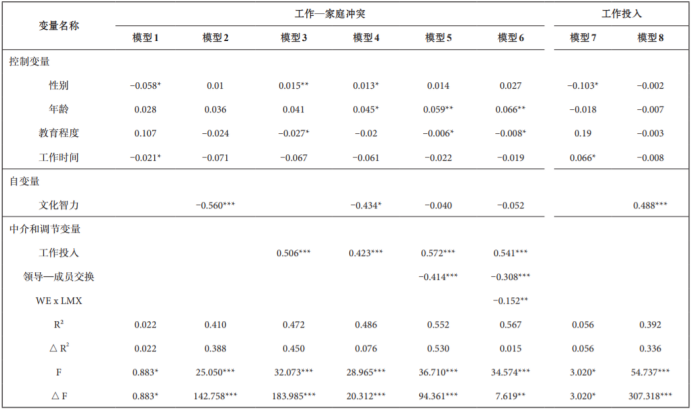

本研究使用多元回归分析检验假设,检验结果如表3所示。

表3 多元回归分析结果

注:样本量=206;报告结果为标准化系数;WE:工作投入,LMX:领导—成员交换;***p<0.001、**p<0.01、*p<0.05(双尾检验)。

假设1提出文化智力与员工的工作-家庭冲突呈负相关关系。由模型2可知,文化智力与工作-家庭冲突负相关关系显著(β=–0.560,p<0.001),文化智力解释了工作-家庭冲突总变异量的41%,因此,假设1得到了支持。

本文按照Baron和Kenny(1986)建议的方法,对工作投入在文化智力与工作-家庭关系的中介效应(即前文所提假设2)进行检验。第一步检验自变量对因变量的影响是否显著,由模型2可知,文化智力对工作-家庭冲突具有显著负向影响(β=–0.560,p<0.001)。第二步检验自变量对中介变量的影响是否显著,由模型7可知,文化智力对工作投入具有显著正向影响(β=0.488,p<0.001)。第三步是控制自变量的同时检验中介变量对因变量的影响,由模型3可知,工作投入对工作-家庭冲突具有显著的正向影响(β=0.506,p<0.001)。当文化智力和工作投入被同时放入回归方程后(模型4),文化智力对工作-家庭冲突仍具有显著的负向影响(β=–0.434,p<0.05),这说明了工作投入部分中介文化智力与工作-家庭冲突之间的关系。为进一步估计中介效应值,本研究采用Bootstrapping算法对中介效应进行检验,将抽样设定为5000次运行,置信区间设置为95%。结果表明,文化智力通过工作投入影响工作-家庭冲突的间接效应值为–0.273,偏差纠正置信区间为[–0.325,–0.119],上下限不包含零,间接

效应显著,因而假设2得到支持。

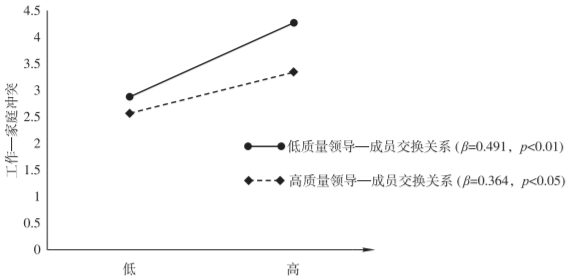

假设3提出,领导-成员交换负向调节工作投入与工作-家庭冲突之间的正向关系。为检验该假设,首先对自变量(工作投入)和调节变量(领导-领导成员交换)进行中心化处理,然后构造二者的交互项,以减少共线性(Aiken&West1991)。由表4的模型6可知,工作投入与领导-成员交换的交互项系数显著(β=–0.152,p<0.01)。研究者参考Aike和West(1991)的方法,将领导-成员交换按照均值加减一个标准差分为高、低分两组,进行简单斜率分析并绘制了调节效应图(如图1所示)。由图1可知,在低质量的领导-成员交换关系中,工作投入与工作-家庭冲突呈显著正相关关系(β=0.491,p<0.01),在高质量领导-成员交换关系中,工作投入与工作-家庭冲突仍然呈显著正相关关系,但两者相关性明显减弱(β=0.364,p<0.05),因此,假设3得到支持。

图1 领导-成员交换关系对工作投入与工作-家庭冲突的调节效应

4.4.4有调节的中介效应检验

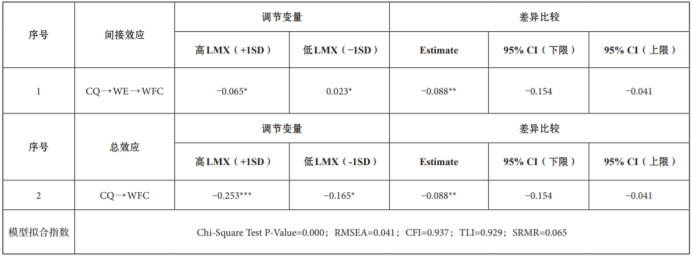

本研究遵循Edwards和Lambert(2007)的建议,使用Mplus8.1软件对假设4提出的有调节的中介效应进行检验,通过调节变量加减一个标准差将样本分为高低两组,检验结果如表4所示。

表4检验了高低组领导-成员交换水平下,工作投入在文化智力与工作-家庭冲突中所起的中介作用,总体模型拟合非常好。在低质量的领导-成员交换关系条件下,文化智力对外派汉语教师工作-家庭冲突(0.023vs–0.065)的间接效应更高,且高低组之间的差异对比也显著(95%CI不包含0)。此外,在低质量的领导-成员交换关系条件下,文化智力对工作-家庭冲突的总效应也更强(–0.165vs–0.253),高低组之间的总效应差异也较显著(95%CI均不包含0)。因此,假设4得到支持。

表4 有调节的中介效应分析

注:CQ:文化智力,WFC:工作—家庭冲突,WE:工作投入,LMX:领导—成员交换;低LMX表示均值减去1个标准差,高LMX表示均值加1个标准差;**p<0.01、*p<0.05。

5.讨论

研究表明,文化智力不仅有助于提升外派汉语教师的工作投入度,还能减少其工作-家庭冲突,这进一步突出了文化智力对外派员工的重要性。领导-成员交换关系对员工因工作投入带来的工作-家庭冲突问题具有调节作用。数据分析结果总体上支持了本研究提出的假设。

5.1理论启示

第一,本研究首次验证了文化智力与工作-家庭冲突的关系,丰富了文化智力与工作-家庭冲突的研究文献。本研究基于资源保存理论,将文化智力定义为有助于减少员工工作-家庭冲突的资源,建立了文化智力与消极结果,即工作-家庭冲突之间的负相关关系,拓展了文化智力的结果变量研究,进一步突出了文化智力对外派员工的重要性,填补了该领域的研究空白(Ott & Michailova2018)。本研究将文化智力应用于跨文化非营利组织的外派学者群体研究,回应了Ott和Michailova(2018)关于加强文化智力在其他群体的应用,及其关于加强文化智力影响外派员工家庭研究的呼吁,弥补了现有研究的不足,进一步丰富了文化智力相关研究文献。此外,虽然以往研究已经证明工作投入是工作-家庭冲突的结果变量,但本研究结果表明,工作投入也可以是工作-家庭冲突的前因变量。因此,本研究丰富了工作-家庭冲突相关研究文献,回应了Amstad等人(2011)关于加强工作-家庭冲突前因变量研究的呼吁,为理解跨文化非营利组织中员工工作-家庭冲突提供了启发。

第二,本研究首次揭示了文化智力与工作-家庭冲突关系的“黑箱”,验证了工作投入在二者关系中的中介作用,丰富了工作投入的“欠开发面”研究。本研究表明,文化智力虽然有助于增强外派汉语教师的工作投入,但工作投入并不一定总是带来资源增益或积极结果,在工作领域过多的资源投入预示着家庭领域投入资源不足以及可能产生潜在冲突。该结论与Nohe等人(2015)的元分析结论相呼应,即工作-家庭冲突与工作领域内变量的相关性更强。该结论还可以用资源保存理论解释(Hobfoll2001),即在工作领域过多地投入资源会导致资源匮乏,导致其难以满足该员工家庭领域的需要,从而产生工作-家庭冲突。此外,本研究还进一步延伸与拓展了Halbesleben等人的研究,Halbesleben等人的研究(2009)指出,员工的工作投入会导致更多的工作-家庭冲突,本研究在中国外派汉语教师群体中发现了同样的结论,并在此基础上进一步探讨了影响员工工作投入的前因变量,为更深入、更全面地理解文化智力、工作投入、工作-家庭冲突三者之间的关系提供了重要基础。

第三,本研究基于资源保存理论,检验了领导-成员交换关系在工作投入影响工作-家庭冲突过程中的负向调节作用,并进一步检验了领导-成员交换关系对文化智力通过工作投入影响工作-家庭冲突间接效应的调节作用。目前尚无研究探讨下属与领导关系作为个体平衡工作-家庭关系的边界条件。本研究表明领导-成员交换关系能影响工作与家庭领域边界的强度,弥补了现有研究的缺陷,为理解跨文化非营利组织中文化智力影响员工工作-家庭冲突界定了更为匹配的边界条件,即在理论上回答了在何种外在条件作用下,文化智力更有可能对外派员工的工作-家庭冲突产生影响。该结论与Wayne等人(2017)强调领导在员工工作-家庭冲突中的重要作用之结论相呼应,也回应了关于未来需进一步探讨工作投入与消极结果关系之间调节变量的呼吁(Halbeslebenetal.2009;Sonnentag2011)。因而,本研究在理论上丰富了工作投入与工作-家庭冲突关系的边界条件研究,在实践上为解决员工的工作-家庭冲突问题提供了重要启示。

5.2实践启示

本研究为跨文化非营利组织的人力资源管理,尤其是关于外派汉语教师的工作-家庭冲突管理工作,提供了重要的实践启示。

首先,用人单位应重视提升外派汉语教师文化智力。一方面,在选派外派汉语教师的过程中,用人单位要注重考察外派汉语教师的文化智力,选拔具有跨文化经历、开放性人格、有同理心等特质的员工;另一方面,用人单位的管理者或领导者应建立关于开发、培训和强化外派汉语教师文化智力的常态化机制,帮助外派汉语教师理解文化智力的重要性,将文化智力作为外派员工绩效考核的重要标准,并制定相应的奖励办法。

其次,管理者在鼓励外派汉语教师工作投入的同时,也要特别关注与外派汉语教师建立和发展高质量的交换关系。一方面,管理者应认识到外派汉语教师的文化智力与工作投入之间的关系,尤其是工作投入的“欠开发面”,重视通过文化智力培训项目来提高外派汉语教师的工作投入程度;另一方面,用人单位应重视建立和发展高质量的领导-成员交换关系,领导可通过节日聚会、生日晚会等方式参与到员工活动中,增进与外派汉语教师的接触与互动,还可通过为外派汉语教师提供弹性工作时间等方式与其建立高质量的交换关系。

5.3研究局限与展望

本研究存在一定的局限。首先,本研究的变量测量源于自我汇报数据,数据来源单一,且有可能存在共同方法偏差问题。虽然本研究对共同方法偏差的检验结果表明并不存在共同方法偏差问题,但数据来源多样化更有益于工作-家庭研究(Casper et al.2007)。因此,未来研究可采用多源评估等方法测量变量。其次,本研究样本仅包含在美国、加拿大和俄罗斯三国孔子学院工作的中国外派汉语教师的相关数据,在外部效度方面存在一定局限性。本研究的理论模型和研究结论是否适用于其他群体,如是否适用于其他企业的中国外派群体或来自其他文化的外派员工,有待未来研究进一步验证。未来研究可通过扩大样本来源,或增加样本构成多样性的方式,对本研究的结论进行跨文化验证。

参考文献:

[1] Aiken, L. S. & S. G. West. 1991. Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions [M]. CA: Sage.

[2] Allen, T. D., Johnson, R. C., Saboe, K. N. et al. 2012. Dispositional variables and work-family conflict: A meta-analysis [J]. Journal of Vocational Behavior (1): 17-26.

[3] Amstad, F. T., Meier, L. L., Fasel, U. et al. 2011. A meta-analysis of work-family conflict and various outcomes with a special emphasis on cross-domain versus matching-domain relations [J]. Journal of Occupational Health Psychology (2): 151-159.

[4] Baron, R. M. & D. A. Kenny. 1986. The moderator mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistic considerations [J]. Journal of Personality and Social Psychology (6): 1173-1182.

[5] Braun, S. & K. W. A. M. Nieberle. 2017. Authentic leadership extends beyond work: A multilevel model of work-family conflict and enrichment [J]. The Leadership Quarterly (6): 780-797.

[6] Brislin, R., Worthley, R. & B. Macnab. 2006. Cultural intelligence: Understanding behaviors that serve people’s goals [J]. Group and Organization Management (1): 40-55.

[7] Casper, W. J., Weltman, D. & E. Kwesiga. 2007. Beyond family-friendly: The construct and measurement of singles-friendly work culture [J]. Journal of Vocational Behavior (3): 478-501.

[8] Corley, E. A. & M. Sabharwal. 2007. Foreign-born academic scientists and engineers: Producing more and getting less than their US-born peers? [J]. Research in Higher Education (8):909-940.

[9] Diamantopoulos, A., Riefler, P. & K. P. Roth. 2008. Advancing formative measurement models [J]. Journal of Business Research (12): 1203-1218.

[10] Duxbury, L. E. & C. A. Higgins. 1991. Gender differences in work-family conflict [J]. Journal of Applied Psychology (1): 60-73.

[11] Earley, P. C. 2002. Redefining interactions across cultures and organizations: Moving forward with cultural intelligence [J]. Research in Organizational Behavior (3): 271-299.

[12] Earley, P. C. & S. Ang. 2003. Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures [M]. Stanford, CA: Stanford University Press.

[13] Edwards, J. R. & L. S. Lambert. 2007. Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis [J]. Psychological Methods (1): 1-22.

[14] French, K. A., Dumani, S., Allen, T. D. et al. 2018. A meta-analysis of work-family conflict and social support [J]. Psychological Bulletin (3): 284-314.

[15] Garrick, A., Mak, A. S., Cathcart, S. et al. 2018. Non-work time activities predicting teachers’ work-related fatigue and engagement: An effort-recovery approach [J]. Australian Psychologist (3): 243-252.

[16] Graen, G. B. & M. Uhl-Bien. 1995. Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multilevel multi-domain perspective [J]. The Leadership Quarterly (2): 219-247.

[17] Grandey, A. A. & R. Cropanzano. 1999. The conservation of resources model applied to work-family conflict and strain [J]. Journal of Vocational Behavior (2): 350-370.

[18] Greenhaus, J. H. & N. J. Beutell. 1985. Sources of conflict between work and family roles [J]. Academy of Management Review (1): 76-88.

[19] Halbesleben, J. R. B. 2006. Sources of social support and burnout: A meta-analytic test of the conservation of resources model [J]. Journal of Applied Psychology (5): 1134-1145.

[20] Halbesleben, J. R. B., Harvey, J. & M. C. Bolino. 2009. Too engaged? A conservation of resources view of the relationship between work engagement and work interference with family [J]. Journal of Applied Psychology (6): 1452-1465.

[21] Harvey, M. 1996. Addressing the Dual-Career Expatriation Dilemma [J]. Human Resource Planning, (4): 18-39.

[22] He, G., An, R. & Zhang, F. 2019. Cultural intelligence and work-family conflict: A moderated mediation model based on conservation of resources theory [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health 16(13): 2406.

[23] Hill, R. T., Morganson, V. J., Matthews, R. A. et al. 2016. LMX, breach perceptions, work-family conflict, and well-being: A mediational model [J]. The Journal of Psychology (1): 132-149.

[24] Hobfoll, S. E. 1989. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress [J]. American Psychologist (3): 513-524.

[25] Hobfoll, S. E. 2001. The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process: Advancing conservation of resources theory [J]. Applied Psychology (3): 337-421.

[26] Hobfoll, S. E. 2002. Social and psychological resources and adaptation [J]. Review of General Psychology (4): 307-324.

[27] Hobfoll, S. E. 2011. Conservation of resource caravans and engaged settings [J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology (1): 116-122.

[28] Hobfoll, S. E. & A. Shirom. 2000. Conservation of resources theory: Applications to stress and management in the workplace [A]. In R. T. Golembiewski (ed.). Handbook of Organizational Behavior [C]. New York: Marcel Dekker, 57-80.

[29] Kempen, R., Pangert, B., Hattrup, K. et al. 2015. Beyond conflict: The role of life-domain enrichment for expatriates [J]. The International Journal of Human Resource Management (1): 1-22.

[30] Le, H., Jiang, Z. & I. Nielsen. 2018. Cognitive cultural intelligence and life satisfaction of migrant workers: The roles of career engagement and social injustice [J]. Social Indicators Research (1): 237-257.

[31] Macey, W. H. & B. Schneider. 2008. The meaning of employee engagement [J]. Industrial and Organizational Psychology (1): 3-30.

[32] Major, D. A. & V. J. Morganson. 2011. Coping with work-family conflict: A leader-member exchange perspective [J]. Journal of Occupational Health Psychology (1): 126-138.

[33] Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J. K. et al. 2011. Antecedents of work-family conflict: A meta-analytic review [J]. Journal of Organizational Behavior (5): 689-725.

[34] Netemeyer, R. G., Boles, J. S. & R. McMurrian. 1996. Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales [J]. Journal of Applied Psychology (4): 400-410.

[35] Nohe, C., Meier, L. L., Sonntag, K. et al. 2015. The chicken or the egg? A meta-analysis of panel studies of the relationship between work-family conflict and strain [J]. Journal of Applied Psychology (2): 522-536.

[36] Öge, E., Çetin, M. & S. Top. 2018. The effects of paternalistic leadership on workplace loneliness, work family conflict and work engagement among air traffic controllers in Turkey [J]. Journal of Air Transport Management (66): 25-35.

[37] Ott, D. L. & S. Michailova. 2018. Cultural intelligence: A review and new research avenues [J]. International Journal of Management Reviews (1): 99-119.

[38] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y. et al. 2003. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies [J]. Journal of Applied Psychology (5): 879-903.

[39] PricewaterhouseCoopers. 2005. International Assignments: Global Policy and Practice Key Trends 2005 [C]. London: Pricewater Coopers.

[40] Rao, I. 2017. Work-life balance for sustainable human development: Cultural intelligence as enabler [J]. Journal of Human Behavior in the Social Environment (7): 706-713.

[41] Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. et al. 2002. The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach [J]. Journal of Happiness Studies (1): 71-92.

[42] Schneider, B. 1983. Interactional psychology and organizational behavior [A]. In B. M. Staw and L. L. Cummings (eds.). Research in Organizational Behavior [C]. Greenwich, CT: JAI Press, 1-31.

[43] Sonnentag, S. 2011. Research on work engagement is well and alive [J]. European Journal of Work and Organizational Psychology (1): 29-38.

[44] Thomas, D. C., Elron, E., Stahl, G. et al. 2008. Cultural intelligence: Domain and assessment [J]. International Journal of Cross Cultural Management (2): 123-143.

[45] Thomas, D. C., Liao, Y., Aycan, Z. et al. 2015. Cultural intelligence: A theory-based, short form measure [J]. Journal of International Business Studies (9): 1099-1118.

[46] Wayne, S. J., Lemmon, G., Hoobler, J. M. et al. 2017. The ripple effect: A spillover model of the detrimental impact of work-family conflict on job success [J]. Journal of Organizational Behavior (6): 876-894.

[47] Yang, J., Bently, J. R., Treadway, D. C. et al. 2018. The role of affective commitment and political skill in the work interfering with family (WIF) conflict-voluntary turnover relationship [J]. The International Journal of Human Resource Management (3): 595-613.

[48] 中国国家汉语国际推广领导小组办公室,2018,《关于孔子学院/孔子课堂》[EB/OL] http://www.hanban.org/confuciousinstitutes/node_10961.html。