作者简介:缪学超,女,湖南师范大学乡村教育研究中心讲师,教育学博士;李钟钰,女,湖南师范大学教育科学学院硕士研究生。

德国是世界上最有影响力的对外教育援助国之一。在德国对外教育援助体系中,非政府组织发挥着独特的优势,是德国对外教育援助体系的重要组成部分。1925年成立的德国学术交流中心(German Academic Exchange Service),旨在通过实施大学生和学者的国际交流,促进德国高等学校的国际合作。

目前,它已经在60多个国家(主要是发展中国家)设立了15个区域办事处、57个信息中心、5个德国科学与创新中心(German Centres for Research and Innovation)、5个全球卓越中心(Centres of Excellence Worldwide)、20个德国与欧洲跨学科研究中心(Interdisciplinary Centres for German and European Studies)、442个讲师职位以及168个校友会(Alumni Associations),建构了一个体系完整的国际合作网络。[1]进入21世纪后,德国将对外教育援助的概念由“发展援助”转变为“国际合作”,更侧重于强调平等合作的援助理念。[2]在这一援助理念下,德国学术交流中心在对外教育援助过程中的地位和作用更加凸显。

一、德国学术交流中心对外教育援助的优势

目前,真正的国际学术合作时代并没有来临,在世界许多地区仍然存在着越来越多的排斥、孤立和分裂倾向。[3]但德国学术交流中心始终秉持“通过交流而改变”的宗旨,积极创造各种条件,发挥自身在教育及专门技术知识体系中的优势,深入发展跨国合作伙伴关系,因而成为德国对外教育援助的重要成员。开展以国际合作为导向的教育援助,既有利于提升德国高校的国际竞争力和吸引力,也有利于宣传德国的文化和价值观,进而塑造德国负责任的大国形象。

(一)拥有众多德国高等学校成员,可为教育援助提供智力支撑

国学术交流中心作为一个注册协会,是德国高等学校的共同组织。到2018年,它的正式成员有241所高等学校及其所属的103个学生组织。[4]高等学校作为其主要成员,既可以对德国学术交流中心制定政策和采纳决议施加影响,也可以在教学、科研和社会服务方面为其开展教育援助提供有力支持。在教学上,德国高等学校主要通过参与国际专业计划的运营、提供进修课程奖学金,以及设立海外办学项目等方式,为德国学术交流中心开展教育援助提供支持。在科研上,德国学术交流中心联合德国高等学校组织一系列活动,通过展示德国作为研究和创新的高地吸引感兴趣的群体。例如,成立德国科学与创新中心,以吸引来自世界各国的合作伙伴及杰出学者参与学术交流。2014年,德国学术交流中心还推出“博士后研究人员国际流动实践”(Postdoctoral Researchers International Mobility Experience)计划,由德国高校为申请者提供科研岗位,吸引外国青年学者来德工作或交流。在社会服务方面,德国学术交流中心依托德国高校的学科优势,开展广泛的国际合作项目,以协助其他国家解决环境、资源、社会发展等方面的问题。可见,正是众多高水平的高等学校为德国学术交流中心开展对外援助提供了智力支撑。

(二)拥有覆盖全学科的国际合作项目,以满足多元需求

德国学术交流中心设立的国际合作项目基本上覆盖了所有的学科领域。其中,法律、经济学和社会科学领域的主要项目是“公共政策与善政”(Public Policy and Good Governance),旨在通过高等教育援助以帮助发展中国家培养具有领导能力的人才,使他们获得更多的政治话语权;相比其他学科而言,数学、自然科学、艺术和体育项目的数量虽然较少,但这些合作项目也取得了不少成果;工程学项目的主要目的是利用德国深厚的工业基础,帮助发展中国家引入先进的工业生产技术,提升其经济发展水平;医学与卫生学领域的项目旨在建立与发展中国家的卫生伙伴关系,加强发展中国家的卫生保健工作;语言文化领域主要通过派出德语教师开展大量的语言项目,旨在通过“语言与文化相通”的理念吸引人们的兴趣,为其他国际合作项目提供语言保障;兽医、农业、林业、营养科学和生态学等领域的项目与可持续发展项目相结合,试图通过国际合作的方式整合先进技术与各方力量,使受援国家获得可持续发展的经验。总之,德国学术交流中心学科齐全的国际合作项目为满足不同受援国家的具体需求提供了可能。

(三)拥有来自世界各国的“德国校友”作为联系人

构建校友关系网络,并促进校友终身学习,是使校友与德国保持联系的重要途径。2009年,德国学术交流中心建立了“德国校友网络”(German Alumni Network),并通过资助校友专题会议、为德国校友会以及德国大学的校友工作提供支持等举措,为来自世界各地的德国校友提供信息,创造交流和社交的机会。2015年10月,德国学术交流中心在伊朗举办大型校友会,探讨了可再生能源、半干旱国家可持续发展的水政策、城市规划等问题;[5]2017年,德国学术交流中心资助15名水和废水管理领域的非洲专家,在南非参加为期1周的培训;[6]2018年,德国学术交流中心通过“国际学习与培训伙伴关系”(International Study and Training Partnerships)、“综合性国际双学位项目”(Integrated International Degree Programs with Double Degrees)和“本科+项目”(Bachelor Plus Program)为德国校友提供了特别的资金支持。[7]这些来自世界各地的校友回国后可能成为本国的专家、决策者或与德国保持密切联系的合作伙伴。他们不仅能对各国的社会发展产生影响,还有助于德国学术交流中心便捷地了解各国情况,从而为德国学术交流中心开展国际合作奠定基础。

二、德国学术交流中心对外教育援助的举措

2013年发布的《德国学术交流中心2020战略》,规划了德国学术交流中心未来的三大战略行动,包括设立“最佳奖学金”,建立“国际化结构”以及“为学术合作提供专门知识”。[8]依靠全新的国际合作理念、前期工作积累的经验以及行动战略的连续性,德国学术交流中心开展了多种形式的教育援助。

(一)以奖学金和项目资助的形式提供资金支持

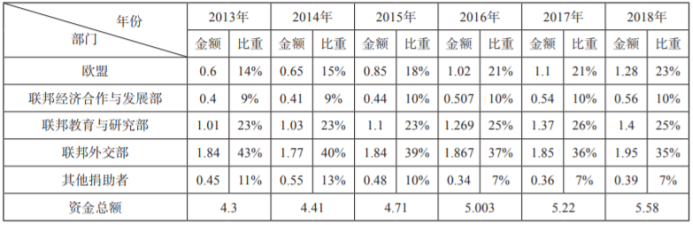

为非政府组织提供对外援助的资金支持,是德国对外教育援助的重要举措。德国学术交流中心的资金来源于欧盟、联邦经济合作与发展部(Federal Ministry for Economic Cooperation and Development)、联邦教育与研究部(Federal Ministry of Education and Research)、联邦外交部(Federal Foreign Office)以及其他捐助者(见表1)。其中,欧盟提供的资金主要用于欧共体的交流项目和国际教育标准的培训项目;联邦经济合作与发展部提供的资金主要用于发展中国家的交流项目;联邦教育与研究部提供的资金主要用于资助德国大学生赴国外学习,或参加国家间的双边学术交流;联邦外交部提供的资金主要用于为外国留学生提供奖学金和对外派出德语教师。

表1 2013-2018 年德国学术交流中心资金来源(单位:亿欧元)

资料来源 :German Academic Exchange Service.Annual Report[EB/OL]. (2013-2018) [2020-05-12]. https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/reports/annual-report/.

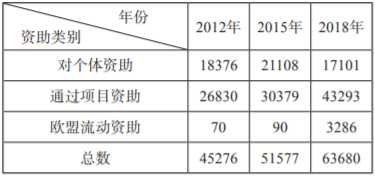

德国学术交流中心提供的资金支持主要用于两方面:一是提供奖学金。德国学术交流中心为发展中国家具有硕士学位的申请者及青年学者提供了各种奖学金项目,如年度奖学金、学期奖学金、语言培训奖学金、“三明治”奖学金等。据年度报告统计,2018年德国学术交流中心资助的外国学生和学者总数为63680人(见表2)。二是将资金投入学者、高校管理人员、艺术家、未来大学教师的交流和培训项目。例如,在埃塞俄比亚“工程教育能力建设项目”(Engineering Education Capacity Building Program)和“可持续的培训和教育计划项目”(Sustainable Training and Education Program)中,德国学术交流中心通过招募德国大学的领导人担任领导职务,促进埃塞俄比亚高等教育机构建设能力的提升。[9]从表2可知,2018年德国学术交流中心减少了个体资助人数,更加注重通过项目的方式进行资助,这也反映出近几年德国学术交流中心资助方式的转变。

表2 2012年、2015年、2018年德国学术交流中心资助的外国学生和学者数

资料来源:German Academic Exchange Service.Annual Report 2018[EB/OL].(2019-04)[2020-03-06].https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/der-daad/analysen-studien/screen_190712_daad_jahresbericht_2018_engl.pdf.

(二)依托德国高等学校广泛开展国际合作项目

1.以语言项目为突破口

20世纪70年代以来,文化外交成为联邦德国外交的“第三支柱”,受到德国政府的高度重视。[10]将对外教育援助与语言、文化传播和外交政策紧密结合,是德国对外教育援助的基本特征。德国学术交流中心不仅为德国高等学校的对外学术交流提供信息和组织方面的服务,还为德国政府的对外文化政策提供咨询,并参与德国对外文化政策的实施。语言是执行对外文化政策的重要工具,因此德国学术交流中心将语言项目作为开展国际合作的突破口,通过语言来增进学习者对德国文化的了解,使语言成为开展国际交流和合作的重要载体。2018年,德国学术交流中心将210名讲师派遣到80多个国家的高等教育机构教授德语和相关科目,其目的是增进这些国家的学生对德国语言和文化的了解。此外,德国学术交流中心还启用了Dhoch 3互动学习平台,支持德国以外的高等教育机构培训未来的德语教师。[11]

2.因地制宜开展合作项目

德国学术交流中心根据发展中国家的条件和需求,在非洲、拉丁美洲以及阿拉伯国家建立了许多示范性项目。例如,为促进非洲高等教育发展,2015年德国学术交流中心联合非洲的大学、校友、大学协会以及政府组织确定了为期5年的战略行动。主要内容包括:培养合格的大学讲师;提升非洲大学的研究生教育水平;增强大学服务社会的能力;为德国大学在非洲的合作和交流提供便利,并在非洲传播有关德国的知识;加强德国与非洲地区大学协会的联系。[12]德国学术交流中心还开展“非洲善政网络”(The African Good Governance Network)项目,为项目成员提供有关善政和民主的培训课程以及相关软技能的培训。[13]在印度,德国学术交流中心开展的合作项目涵盖能源、用水和空气污染等。[14]在拉丁美洲,德国学术交流中心主要通过“政府奖学金项目”(Government Scholarship Program)与阿根廷、智利、巴拿马、秘鲁等国家开展合作。[15]在埃及,德国学术交流中心侧重于环境和气候保护项目方面的合作,重点是可再生能源以及供水、废水处理。[16]此外,德国学术交流中心还针对一些国家甚至全球面临的共同问题开展国际合作。2016年,德国学术交流中心在非洲、亚洲和拉丁美洲建立了7所“双边可持续发展研究生院”(Bilateral SDG Graduate Schools),并为其制定了资助方案。研究生院以培训小组的形式对可持续发展的主题进行探讨,具体包括粮食安全、环境保护、寄生虫病防治、文化遗产保护和可持续的城市规划等。

(三)以国际质量认证标准推动受援国高等教育质量的提升

德国积极推动欧洲一体化进程,并注重与欧盟合作开展多边援助。在“非洲—欧盟联合战略”框架内实施的“同步非洲”(Tuning Africa)项目,总目标是支持和促进非洲高等教育发展,建立具有吸引力和全球竞争力的非洲高等教育。[17]德国学术交流中心在欧盟教育援助原则指导下,积极推进非洲高等教育质量的提升。它在撒哈拉以南非洲的大学设立了10个“非洲卓越中心”(Centres of African Excellence),旨在建设具有“超区域”影响力的现代高等教育。[18]

建立高等教育质量认证服务体系,是促进高等教育质量提升的重要途径。德国学术交流中心借助国际高等教育质量认证的相关标准,帮助非洲国家建构面向未来的高等教育课程和学习体系。例如,2006年至2015年,德国学术交流中心、德国大学校长联席会(The German Rectors'Conference)和东非大学校际理事会(Inter-University Council for East Africa)合作,在东非设立了70多个高等教育质量保证体系的试点项目。[19]自2015年底以来,德国学术交流中心持续在非洲地区开展由欧盟资助的高等教育质量保障和认证协调行动。[20]使用欧洲统一的高等教育质量认证标准及体系,有利于促使发展中国家的高等教育与国际接轨,进而提升它们高等教育的全球竞争力。

(四)为高等教育领域的难民和女性等处境不利者提供援助

德国联邦经济合作与发展部发布的2010~2013年教育战略《让更多人受教育的十项目标》(Ten Objectives for More Education)指出,德国在对外教育援助中应推进受援国的全民教育、全纳教育和性别平等教育,加大对弱势群体的援助力度。[21]2015年,德国发布《联邦经济合作与发展部教育战略:创造公平的优质教育机会》(BMZ Education Strategy:Creating Equitable Opportunities for Quality Education)报告,并在此基础上明确了对外教育援助的指导原则。在上述理念和原则指导下,德国学术交流中心为难民及女性提供了多种形式的教育援助。

第一,为危机地区的大学和难民提供教育援助。为解决中东难民的教育问题,德国学术交流中心制定了以下方案:一是“促进危机地区大学对话和支持方案”(Program to Promote Dialogue and Support Higher Education Institutions in Crisis Regions),具体包括“阿富汗的学术发展”(Academic Development in Afghanistan)、“德国—伊拉克学术合作伙伴关系”(German-Iraqi Academic Partnerships)、“与伊斯兰世界的高等教育对话”(Higher Education Dialogue with the Muslim World)以及“德国—阿拉伯转型伙伴关系”(German-Arab Transformation Partnership)四个项目。二是“难民方案”(Program for Refugees),具体包括“融入—将难民纳入学位课程”(Integra-Integrating Refugees in Degree Programs)和“北莱茵—威斯特法伦州学业方案”(NRWege ins Studium-Integrating Refugees at Higher Education Institutions in NorthRhine-Westphalia)两个项目。仅在2018年,就有约1.2万名难民参加了这两个项目。[22]三是“欢迎—学生帮助难民”(Welcome-Students Helping Refugees)方案。目前,参与该方案的学生助理已有1000多名,这些助理中有1/10具有难民背景,他们与难民分享经验,促进难民参与学习。[23]

第二,为女性提供教育援助。在争取女性权益方面,德国学术交流中心相继举办各种论坛和会议,如2014年的“女性发展论坛:尼日利亚的国际交流、研究和学术”(Women Advancement Forum : International Exchanges, Research & Academia in Nigeria)活动、[24]2017年的“发展中国家的女性领导与高等教育管理”(Female Leadership and Higher Education Management in Developing Countries)会议,[25]等等。另外,德国学术交流中心开展的具体项目对女性的支持也占较高比例。例如,德国学术交流中心为乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚和马拉维共和国4所农业大学提供了20个博士奖学金项目,其中45%的奖学金获得者为女性。[26]

三、德国学术交流中心对外教育援助的特征

德国学术交流中心作为一个规模宏大的非政府组织,凭借其自身优势和多种举措,在德国对外教育援助中发挥着重要作用。总体而言,德国学术交流中心的对外教育援助体现了以下几方面的特征。

(一)彰显平等合作的教育援助理念

德国特别重视对外文化教育政策在构建国家“软实力”方面发挥的重要作用。实践证明:“为满足伙伴国家人民的需求和兴趣而量身定制的文化和教育计划,不仅为建立稳定的国际关系奠定了广泛的基础,而且还在世界范围内建立了对德国的信任”[27]。因此,德国制定的对外文化和教育政策目标是:展示德国作为充满活力、多元化以及拥有独特文化魅力的国家;通过提供奖学金强化德国作为教育、科学和研究高地的地位;增进对德语的兴趣;为国际危机和预防冲突作出贡献;通过引介欧盟的教育指标促进欧洲一体化;保护世界各地文化的多样性;通过对话和交流为稳定的国际关系奠定基础。[28]德国学术交流中心以对外文化和教育政策目标为导向,以“学术交流”为主要任务,其对外教育援助彰显了平等合作的理念。在援助对象上,德国学术交流中心遵循德国对外教育援助的“洒水壶原则”[29],援助了数量众多的国家,且不存在重点援助对象;在援助方式上,德国学术交流中心通过设立奖学金、开展国际作项目、组织培训、促进学者和技术人员的交流等方式提供援助,这些援助不以营利为目的且不带附加条件;在具体的教育援助项目中,德国学术交流中心通过多种途径为高等教育的去殖民化而努力,如与合作伙伴共同讨论项目提案、建立与合作伙伴的协同监管机制、合作项目的主题和实施办法考虑当地的特点和需求等。平等合作的对外教育援助,使德国在“文化外交”中获益良多。

(二)展现非政府组织的灵活性与优势

德国学术交流中心润物细无声式的“对外学术交流”,成为德国对外教育援助的重要途径。非政府组织的身份使德国学术交流中心能以德国高等教育代表的形象出现,从而淡化官方色彩,以更加灵活的方式开展教育援助,甚至还能对官方援助无法触及的领域进行援助。但由于受国家财政拨款,德国学术交流中心实质上是德国的文化外交机构,旨在确保德国高等教育在世界范围内的竞争优势。它的成功得益于在“利益国家化”与“人性伦理化”之间保持了适度的张力。[30]德国学术交流中心的对外项目涵盖科学、文化、经济和政治领域,“这些项目都是通过资助新生力量进行学术交流的方式得以实施。给予这些未来的世界领导者以经验的、实际的、经济与政治等方面的支持,是德国学术交流中心创建以来的中心任务”[31]。以非政府组织的身份体现政府的意图,以学术交流的形式进行教育援助,使德国学术交流中心具有政府力量与学术力量的合力。这样受援国在平等的学术交流中切实受益,德国也因此获得了非常实在的利益。“不管国际学生毕业之后是否留在德国,都将给德国带来积极影响。留在德国的国际学生将是德国与他国进行贸易和文化交流的桥梁,而回国发展的国际学生也能增进德国与他国的友谊和联系”[32]。

(三)因地制宜开展多种形式的教育援助

德国学术交流中心在考虑人类社会发展需要以及受援国自然资源、地理环境、政治环境和高等教育需求等基础上,因地制宜开展了多种形式的教育援助。例如,2016年联合国《2030年可持续发展议程》(2030 Agenda for Sustainable Development)正式启动后,德国学术交流中心将“发展与对话:通过教育实现可持续发展”(Development and Dialogue:Sustainability through Education)作为重要议题,并通过具体项目推进实施。[33]2018年,德国学术交流中心在传统的“与发展有关的研究生课程”(Development-Related Postgraduate Courses)项目中,新增了莱茵—瓦尔应用科学大学(Rhine-Waal University of Applied Sciences)的“可持续发展管理”(Sustainable Development Management)课程,旨在进一步落实《2030年可持续发展议程》提出的17个可持续发展目标。[34]此外,德国学术交流中心还注重满足地区和个人的高等教育需求。例如,在非洲,德国学术交流中心联合德国大学、非洲大学以及企业开展了“教育与就业”(Education and Employment)、“大学—商业伙伴关系”(University-Business Partnerships)等多个合作项目,以提高非洲大学毕业生的就业能力。对个人资助而言,德国学术交流中心在东欧、中亚以及南高加索地区,为法律、经济和社会科学领域的学生提供了更多资助;在拉丁美洲、中东、北非和亚洲,工程领域获得资助的人数最多;在撒哈拉以南的非洲地区,兽医、农业、林业、食品科学和生态领域获得资助的人数远远高于其他地区。[35]

(四)追求社会公平导向的教育援助

德国学术交流中心的对外教育援助特别关注危机地区和战乱地区,并给予女性群体大力支持,彰显了人道主义的精神。例如,在哥伦比亚首都波哥大(原名“圣菲波哥大”)支持建立了德国—哥伦比亚和平研究所(German-Colombian Peace Institute)。在叙利亚,德国学术交流中心不仅为叙利亚学者提供传统的资助项目,还为难民学生提供特殊的领导力培训项目,旨在通过有能力、负责任的年轻人应对战后重建的挑战。2015年,为解决难民教育问题,德国学术交流中心联合联邦教育与研究部、德国大学提供了“难民融入”和“欢迎—学生帮助难民”方案。在支持女性群体方面,德国学术交流中心组织召开相关会议,着重探讨如何更好地构建性别平等社会。德国学术交流中心的年度报告显示,在2013~2017年德国学术交流中心的奖学金获得者中,女性所占比例均超过50%。[36]

参考文献:

[1][3][4][6][7][11][18][20][22][23][33][34][35]German Academic Exchange Service.Annual Report 2018[EB/OL].(2019- 04)[2020-03-06].https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/der-daad/analysen-studien/screen_ 190712_daad_jahresbericht_2018_engl.pdf.

[2][21] 燕环 , 孙进 . 德国对外教育援助:概念、机制、特征 [J]. 德国研究 ,2019(2):22-36,157.

[5][19]German Academic Exchange Service.Annual Report 2015[EB/OL].(2016-04)[2020-02-27].https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/der-daad/ analysen-studien/daad-jahresbericht-2015-en.pdf.

[8]German Academic Exchange Service.Strategy DAAD 2020[EB/OL].(2013-11)[2020-03-03].https://www.daad.de/en/the-daad/who-we-are/strategy/.

[9]Claudia Baumann,Rüdiger Lauberbach.The Rise of the Global South and the Repositioning of German Actors in Ethiopian Higher Education[J]. Zeitschrift für

internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik,2019,42(2):22-26.

[10] 杨娜 . 战后德国的文化外交政策及其启示 [J]. 南开学报(哲学社会科学版),2016(6):60-67.

[12]German Academic Exchange Service. Academic Collaboration with the Countries of sub-Saharan Africa[EB/OL].(2014-05)[2020-03-06]. https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/der-daad/daad_strategy_paper_africa.pdf.

[13]German Academic Exchange Service.African GoodGovernance Network[EB/OL].(2017)[2020-02-02].https://www.daad.de/en/information-services-for-highereducation-institutions/further-information-on-daadprogrammes/aggn/.

[14]German Academic Exchange Service.Indien Kurze Einführung in das Hochschulsystem und die DAAD-Aktivitäten[EB/OL].(2019)[2020-02-02].https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/laenderinformationen/asien/indien_daad_sachstand.pdf.

[15][25]German Academic Exchange Service.Annual Report 2017[EB/OL].(2018-04)[2020-02-27].https://www2.daad.de/medien/fin_komplett_daad_jahresbericht-2017-en_dl.pdf.

[16]German Academic Exchange Service.DAAD Außen Stellen Bericht[EB/OL].(2018-12)[2020-03-06].https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/derdaad/analysen-studien/web_daad_asb_2018.pdf.

[17] 张军广, 楼世洲 . 赢得青年就赢得未来 :欧盟对非教育援助新理念——基于 2017 年“非 - 欧峰会”主题的分析 [J]. 比较教育研究 ,2018(12):3-10.

[24]German Academic Exchange Service.Annual Report 2014[EB/OL].(2015-06)[2020-03-06].https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/der-daad/analysen-studien/jahresbericht_2014_englisch.pdf.

[26]Chindime,S.,Uwituze,S.,Osiru,M.,Adipala,E..Harnessing regional and national capacities to strengthen agricultural research and training in Africa: a Case Study of DAAD support to RUFORUM[C]. RUFORUM Working Document Series,2016,14(2):117-126.

[27][28]Christel Adick.German Foreign Cultural and Educational Policy as a Means of Soft Power[J].Hungarian Educational Reseach Journal,2016,6(3):11-22.

[29] 滕珺 , 丁瑞常 , 陈柳 , 王杨楠 .“一带一路”沿线国家教育受援格局研究——基于“发展援助委员会”近十年官方数据的分析 [J]. 比较教育研究 ,2018(4):10-18.

[30][31] 叶隽 . 教育全球化视野里的利益国家化——以美国国际教育协会、德国学术交流中心的第三部门功能为例 [J]. 教育发展研究 ,2005(9B):26-32.

[32] 邓莉 . 德国学术交流中心调查报告 :国际学生让德国获益良多 [J]. 世界教育信息 ,2014(9):79.

[36]German Academic Exchange Service.Annual Report[EB/OL].(2013-2017)[2020-05-12].https://www.daad.de/en/the-daad/communication-publications/reports/annualreport/.

[37][38]German Academic Exchange Service.Providing support, advice and analysis-that is the brand essence of the DAAD [EB/OL].(2020-01-06)[2020-05-14].https://www2.daad.de/der-daad/daad-aktuell/en/75373-providing-supportadvice-and-analysis--that-is-the-brand-essence-ofthe-daad/.