作者简介:白乐桑,法国汉学家,法国东方语言文化学院教授。

一、引言

关于双语教育数多界定中有广义的双语教育及狭义的双语教育两大类,而两千年以来,双语教育的内涵倾向于其广义。这个趋向与国际学校的发展是分不开。双语教学指的是用两种语言作为教学媒介语,通过学习学科知识(例如地理、数学、文学、历史等)来达到掌握第二语言的目的。因此,“双语教学”不是简单的母语加第二语言,而是促使学生在整体学识、两种语言能力以及这两种语言所代表的文化学习及成长上,均能达到流利而自然的水平。简言之,“双语”和“双语教学”的界定是:将学生的外语或第二语言,通过教学和环境,经过若干阶段的训练,使之能代替或接近母语的表达水平。

法国汉语双语教学指的是使用汉语教授部分或全部学科,例如历史地理、数学、文学、体育等,最终达到掌握汉语语言及文化的目的。同其他国家相比,法国汉语双语教学处于相对领先成熟的阶段。1993年成立的欧洲及东方语言班汉语方向标志着法国国民教育中的汉语双语教学模式的诞生。2008年创办成立的中文国际班促进了官方模式双语教学的进一步发展。值得一提的是,除了官方模式的汉语双语教学,法国华人社团创办的协会模式的汉语课程对中国语言、传统文化、历史的传承起到了举足轻重的作用。本文旨在介绍第一种模式下的汉语双语教学创办的背景、现状、教学特点以及教学思考。

二、背景:古老独特的法国汉语教学

法国的汉语教学以其独特性和领先性著称。事实上在西方国家中,关于汉语的讲解第一次出现在法国:马若瑟神父(Joseph de Prémare,1666-1735)在作品《汉语札记》Notitiae Linguae Sinicae里首次细致讲解了汉语语言;法国第一个汉文教授席位是1814年由雷慕沙(Abel Rémusat)在法兰西学院获得的;1958年开始在蒙日隆中学(Montgeron)开设的第一堂汉语课标志着汉语在法国教学机构的启动;1966年首次设立了汉语教师资格考试(CAPES);1968年首次设立了高考汉语考试。

上世纪八十年代开始出现了中等教育汉语教学大纲,本世纪初又出现了完整的官方教学大纲;2006年设立了国家教育部首任汉语总督学职务;中学学习汉语的学生从上个世纪六十年代的一百多人发展到今年的50000多人,这还不包括大学汉语学生人数、大量在华人团体开办的中文学校学习汉语的学生,以及国外法语学校的学生。现今在法国以各种方式学习汉语的学生人数已超过了100000人。如此生机勃勃的发展使法国在世界对外汉语教学领域处于领军地位。

法国是欧洲拥有最多中国移民的国家,同其他极少使用和教授的外语不同,汉语作为二语教学主要针对没有汉语语言或文化底蕴的学生,上个世纪90年代,由于汉语的价值和使用率的凸显,大量的第二代中国移民开始在高等教育阶段学习汉语。

在法国,基础教育(小学、初中、高中)和高等教育是两个互相独立的体系。汉语作为规定学科融入到了法国基础教育中,这是汉语作为学科,从教学法领域进行构建的决定性条件,基础教育阶段的汉语教学拥有合理的教学步骤、教学目标及大纲,这正是拥有两百多年汉语教学历史的法国高等教育所缺乏的。

同其他外语相比,汉语作为学科还拥有两项成果:

一方面,将汉语作为第二文字语言的教学法出现了(第二文字语言指的是与母语文字不同的文字体系,比如法国学生习得西班牙语和汉语,所涉及到的是两种完全不同的文字语言)。基于这种认识,由白乐桑先生从汉语作为第二语言教学的角度提出了享誉全球的‘字本位’理念(王若江,2000;陆俭明,2011)。该理念认为汉语是二元性,旨在强调‘字’和‘词’两个教学单位的缺一不可,字词兼顾,例如,在‘国家’这个词中,‘国家’在口语中是自然而然的一个整体,但是由‘国’和‘家’两个不同的汉字构成,其书写和意思也大不相同。于是,词汇意义和字形本身的意义融为一体,现代汉语中的大多数词都是合成词,一个合成词的使用频率必将与一个汉字的使用频率相挂钩。能自主阅读意味着能习得足够的汉字和由它们组合构成的词。从上个世纪六十年代就开始的汉语教学法,依据字的使用频率和构词能力,制定出了‘汉字门槛’(seuils de caractères),由此产生了一门学科,它采用科学的方法针对第二文字语言进行教、学和评估。

另一方面,汉语融入了法国国民基础教育外语教学体系。从上个世纪七十年代开始就设立了国家教育部兼职总督学这一职务,直到2006年首个汉语总督学职务的正式设立,十几年来汉语在督学的指导监督下逐渐成为了外语教学变革以及外语高考制度改革中生力军,在各学区年度计划中拥有了自己的汉语教师继续培训力量。

最后值得一提的是,在法国通常教授的外语中,汉语是唯一的声调语言,由此更增添了它在教学领域中的特殊性。普通话中的四个声调对绝大多数的中学或者大学学生来说是个真正的难点,旋律般的声调是越早学习这门语言越好的重要原因,而双语教学正好能保证给学生提供足够的时间来接受汉语的熏陶。

三、官方模式双语教学

汉语的双语教学从广义上讲分为官方模式和协会模式。官方模式下包括欧洲及东方语言班汉语方向和中文国际班。在此我们先探讨官方模式的出现、形式、教学特色和内容以及所面临的问题,并对法国海外省──留尼旺岛的双语教学进行简单介绍。

3.1欧洲及东方语言班汉语方向

汉语在国民教育中的双语教学模式自1993年成立欧洲及东方语言班以来便诞生了。1992年8月19日的通告明确规定,在中等教育即初中和高中成立欧洲班。通告还指出,这些欧洲班中的语言可根据家庭需求拓展到其它非欧洲语言,比如阿拉伯语和日语,届时将命名为东方语言班。欧洲班的教学在成立之初的头两年以语言强化为基础,即除了规定的时间以外,所选语言至少保证每周两个小时的课时。如今汉语专业的东方语言班数量最多。

从上个世纪九十年代初诞生了一门全部或者部分学科内容使用外语授课的科目,这种科目被称作‘非语言科目’:这种模式以CLIL教学法著称(Content and Language Integrated Learning),是一种科学的将内容和语言相结合的教学方法,在教学过程中,语言和学科将共同发挥作用。该教学法在法国被叫做EMILE(Enseignement d'une Matière Intégrée à la Langue Etrangère),意思是使用外语教授部分其他科目。EMILE所呈现的问题在于是否这些科目之间都等量使用外语。这些科目在同外语的穿插中存在如下几种形式:

内涵型科目:该类型科目所涉及的领域丰富,且交错关联,由不同的文化层面穿插组成。内涵型科目最具代表性的课程就是历史地理课。

外延型科目:这些科目重点在于详细讲解关联和定义,主要涉及理科科目,如数学、物理化学、科学和地球生物。

任务型科目:主要涉及到自然活动,它们的精髓在于在行动中使用外语发号施令或者进行解释,体育、运动课以及造型艺术都是例子。

原则上,这些欧洲及东方语言班主要针对第一或者第二外语,在初中阶段每周的课时量最大,目的在于扩展语言教学的多样性。从高中开始开展了一门或几门学科部分或者全部使用外语教授的模式,与之配套的高考特别评估体系也已建立。第一个欧洲东方语言班汉语方向是在南特的JulesVerne中学建立的,学校选择了历史地理作为非语言科目。随后,其他东方语言班汉语方向相继成立,大多数都选择了历史地理作为非语言科目,但也有一些选择了理科,比如数学作为非语言科目(例如巴黎的路易大帝中学和詹森萨伊中学),最近波尔多的玛让蒂中学则选择了体育作为非语言科目。

使用汉语教授非语言科目,其教学方法的重要性不容忽视:在课堂上,一个汉语新词的学习带来的是说和写的双重任务,历史地理课作为欧洲及东方语言班的王牌科目,以大量的词汇著称,这对汉语方向的学生而言意味着更多的汉字书写。以“凡尔赛条约”的学习为例,仅五个汉字就出现了两个新词(一个条约,一个凡尔赛),和四个是生字,它们在交流中出现的频率并不高,因此书写任务的增加不容忽视。再如,‘毛泽东’名字中的‘泽’字,只有在涉及到这个特定人名时才被使用,‘东’字意思是东方,则是一个使用和组合频率都很高的汉字。与内涵型科目不同的是,任务型科目比如体育,对汉字的书写要求大大降低,主要通过口头语言表达进行,由于汉语没有时态和动词变位,也无需考虑阴阳性和数量的变化,口头语言表达也相对容易得多。最后,类似数学这样的外延型科目,除了书写任务降低外,借助于共同的数学符号,可使学生更容易理解数学术语,比如术语‘algorithme’,中文意思为‘算法’,意思是计算和方法。

针对非语言科目,尤其是历史地理,给教师的教学建议是尽可能减少阅读理解中出现的汉字负担,为此可通过选择文章,改编某些章节以优先使用学生已经认识的常用汉字。根据事实借助图片可有效减少文章的难度,包括汉字的学习难度。

3.2中文国际班

中文国际班和欧洲东方语言班的教学理念相同,但是师资不同。国际班被视为精英课程,是现有外语课程中唯一强化的外语课程。东方班可以选择非语言科目,比如历史地理、数学或者体育,而汉语国际班国家统一为数学。国际班的数学老师由中国官方派遣,而东方班的数学老师则是法国本土的、通过国民教育部认证的数学老师。国际班教程旨在培养汉语精英人才,使就读学生不仅达到掌握汉语阅读的水平,并拥有深入的中国语言和文化知识。

3.2.1成立背景

法国中文国际班创立的主要推动力,源于法国华人中的杰出人物,陈克光(陈氏兄弟创始人),他希望能为华人社团的子女成立一个汉语强化课程。随着这一要求的提出以及汉语逐渐进入教育体制,在汉语督学的推动下,于2008年在中法之间签订了创立中文国际班的行政协议。中文和其他十三门外语一样成为国际班外语。该协议一方面将数学作为非语言科目,这与其他将历史地理作为非语言科目的国际班不同,另一方面,中国教育部不仅提供汉语语言和文学教师,还前所未有地提供数学教师。在2016年开学之际,有近2000名学生分散在十个学区的33个中文国际班里,这十个学区分别是法国本土十个学区,法国海外省留尼旺圣丹尼(St-DenisdelaRéunion),以及北京和上海的法国学校。2008年签订的中法行政协议于2013年续签,并增加了于2014年开学之际在中国也成立相应的法语国际班。

3.2.2教学大纲

中文国际班的双语教学大纲是在汉语总督学的直接带领下起草完成的,由中方确认的官方大纲于2008年公布。这些大纲是针对小学和中学的双语教学制定的。大纲根据欧洲语言框架中的水平标准来确定在某一水平完成时所应达到的语言能力,适时引入文化主题。一些意义深远的举措被列入大纲,其中包括中国电影和1555个基本汉字的识别,大纲规定双语教学的阅读理解能力应该达到自如的水平。

根据中文国际班大纲要求,进入小学的汉语国际班并不需要学生提前会讲汉语,这样可促进学生的语言和文化融合,大纲指出在小学毕业之际,学生的听力理解和口语表达能力只要求达到欧洲框架A2的水平,而阅读理解和书写能力只需要达到A1的水平即可。针对小学国际班的听力理解和口语表达,汉语的教学目标同其他外语相同,即能介绍日常生活话题(如介绍自己、家庭、学校、购物),能理解简短的词语和句子,能抓住信息的主要意思,能使用简单的句子进行自我介绍(如介绍家人、朋友、喜好等)。同时,汉语书写因其在初级水平的特殊性给教学方法提出了前所未有的挑战:汉语中,一个简短信息对学生而言未必简单,主要信息可能依赖一个低频使用汉字,比如姓名。事实上,教学目标的确定是建立在常用汉字和高频率组合的词汇基础上的,确切地说,在小学毕业时,会拼读和理解255个基础汉字中的80%(参考2008年九月四日的教育部官方简报‘BO’),理解104个偏旁部首中的80%,会认读课堂上学习过的词语,能理解并执行简单指令,比如说、听、读、抄写、写、回答等,能理解一段学习过的短文,或者理解一段以家庭为主题的文章,其中某些只需口头掌握的词语可借助拼音或者图片理解其意。对于书写表达,会写255个基础汉字中的最基本汉字(约100个左右),遵守书写顺序,能听写出学过的词,会将个人信息填入表格,比如姓名、性别、年龄、居住城市、国籍,能自如地写出关于自身的几个句子,比如提供个人简单信息(30-40汉字),根据例子抄写句子等。

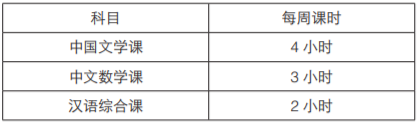

初中和高中国际班的主要目标在于显著提高学生的书写和阅读能力,深入了解中国文化,根据欧洲框架对听力理解和口头表达能力达到C1的水平,阅读理解和书写表达达到B2的水平,学生必须掌握1555个汉字,这些汉字是学生自如地阅读日常书写的保障。笔者从某高中国际班了解到,该国际班每周共有9个小时的中文课,其中4个小时的中国文学,三个小时的数学和两个小时的汉语综合课,中国文学和数学课都由国内派来的老师教授。

表1 巴黎某高中国际班中文课时表

3.2.3中文数学课

数学课的内容是法国教学大纲所规定的内容,而中文数学课的内容是用中文讲解正常法文数学课堂上已经学过的概念或者练习,其宗旨在于数学学习服务于汉语学习,汉语学习同样也服务于数学学习。中文数学课与普通(用法语教授的)数学课的两个任课教师协作设计共同的教学进度,以利于学生掌握知识与技能。如果说数学课首先建立在解决问题的基础上,那么用中文教授数学课的目标之一在于发挥学生用中文表达的能力,引导学生口头或者书面表达,梳理逻辑思维,解释步骤,并促使学生主动阅读信息、讲评、处理信息,配合软件或者计算器的使用,通过这些方式,对一些概念或者数学方法的理解和掌握才能更加深入,学生思考和研究的能力也才能得以提高。

在中文数学课堂上,中国老师用特有的方法讲解数学概念可以使学生以不同的方式从不同的角度进行理解。安立明(RémiAnicotte)老师(2012)曾撰文介绍中文数学课堂经验,他举例说,中国人表示有理数经常使用带分数,比如把三分之七(7/3)化成二又三分之一,从而揭示整数部分;中国人读小数时,小数部分的数字是单个地读,三点一四,而不是像法国人那样读成三点十四,这些新鲜的讲解方式能使学生更深入地理解有关数学概念。

另外,用中文教授数学也涉及到重要的文化领域,比如用算盘进行计算,也涉及到介绍一些中国数学史上的经典文籍以及重要人物及成就,教授中国传统教育中的心算技巧和珠算口诀,甚至是中国传统的经典数学问题,比如中国古代著名的数学趣题‘鸡兔同笼’。

3.2.4中文国际班的文化大纲

除了整体教学目标,大纲中的文化内容也能使出生于中国家庭的学生寻回自己的文化根基,唤起他们的共鸣。

中国文学的学习除了抒情散文,如朱自清的《背影》和《匆匆》,以及当代散文家余秋雨的一些文章,还可以通过学习《论语》或者古代寓言来对古汉语进行启蒙。文化导入主要通过以下方式:

l 通过报刊学习华侨话题,根据华侨的分布状况来了解华侨的历史和现状,比如留尼旺和巴黎的华人区、文化游行、移居方式和数量、分布状况、移民原因、移民的职业状况、生活条件、第二代和第三代移民的状况以及在法华侨的融入等话题。

l 城市主题可以让学生更深入地了解中国大城市的历史背景和变迁,比如北京和它的历史;上海,如今的特大型城市,在二十世纪上半叶被打造成国际性都市时是如何设计其前景的?以及对包括北京在内的其他大城市所出现的城市发展和历史传承所带来的思考。

l 中国电影话题需要使用录像教学,选择最优时段分析电影内容和影视风格,介绍电影的知识和历史背景。电影《卧虎藏龙》可以让学生欣赏辨析传奇性的书写和电影性的描写,另一方面可以导入中国武术话题。因此,通过简单的介绍,可以让学生了解中国电影的几个飞跃阶段,尤其是近二十年来中国新电影的出现和它在世界电影中的地位,以及西方电影对中国新一代电影制片人的影响。可以向学生展示三十年代上海制片厂的作品,五十年代以后北京长春制片厂的电影,以及当代和台湾以及香港联合制作的电影,比如《小城之春》,这是一部具有代表性的电影作品,语言清晰易懂,以及《变脸》《北京单车》《洗澡》《黄土地》《大红灯笼高高挂》《回家的路上》《卧虎藏龙》,等等。

l 通过学习张艺谋根据余华的小说《活着》改编的电影,学生们可以重温几经变迁的中国近代史,通过学生对小说和电影的学习,可以提高学生讲述和辩论的能力,也能提取所学作品所蕴含的更深层的意义。

l 唐诗宋词有助于提高出生在中国家庭的学生的文化底蕴,这些诗词的主题能使其产生共鸣,比如故乡、分别、理想等。

l 关于哲学,可以通过学习《论语》节选引入关于人类美德、正义感、习俗和学习等儒家价值观。道教则通过园林艺术、对自身的修养或者武术展开。佛教的作用以及同大众信仰的其他精神和宗教学派的混合所产生的诸说混合,都可通过海外华人所熟悉的环境来展现:比如道观和佛教的亭宇。

3.3官方中法双语教学构建:实施及问题

2008年开学之际运行的中文国际班在创建几年之后,其发展势头远远超过了当初的预想。今年中文国际班总数为53个,分别为小学20个,初中18个,高中15个。

中文班创建的最初动力源于华人聚居地自然而然的需求和意愿,比如巴黎的十三区、巴黎东郊或者法国海外省留尼旺岛(St-DenisdelaRéunion),甚至上海的法语学校。由于随后各学区相继开设国际班,甚至在中国学生很少或者没有中国学生的情况下也开设了国际班,这使得2014年国际班分布广泛。如此迅猛的发展折射出这个优秀科目的教学吸引力,也反映出家长对国际化语言比如汉语的重视。但是过快的发展也不可避免地带来了一些问题,比如现今的机构组成参差不齐,出现了盲目上马和创建后跟踪不到位的情况。

另一个问题在于从中国派来的老师所面对的教育和教学文化差异,最大的差异莫过于不讲法语的数学老师必须适应跟中国截然不同的教学制度和文化背景,必须想到用‘汉语作为外语教授数学’这个前所未有的模式,这同传统教学的差别显而易见。尽管数学具有‘世界性’,但由于教学理念和教学法的不同,在教授过程中仍会出现差异。它可能更注重中西两种教学传统的融合,一方面强调写作、演示和借助于计算器或者数学软件,另一方面又强调灵活运算和使用算盘。

3.4时间均等的双语课程

直至今日,我们只有一例严格意义上的时间均等的双语课程,这就是2010年成立的北京法国国际学校幼儿园。如果说在幼儿园口语习得令人满意的话,那么汉语的说和写固有的划分随后却带来了困难,因为这个双语班在成立四年后,学生们进入小学之际,和一个普通的中国学校相比,双语班的汉字习得水平就表现出了差距。由此我们在思考在双语学校开展两种文字完全平行学习的可能性。

3.5留尼旺岛双语教学①

法国首例中法双语教学课程应该追溯到十九世纪马斯克林群岛的留尼旺。第一批中国人因为制糖业的需求以及1848年奴隶制的废除,于十九世纪中叶来到留尼旺岛。当时的合同制中国工人都来自广东、福建或澳门,不过今天大多数留在留尼旺的中国人却是1962年以后自愿移居的移民后代,而非最初合同制劳工的后人。

首批中国文化协会在广东人的倡导下于1877年出现于圣丹尼。1927年在圣丹尼创办了一所中文学校,中国商人聘请了祖籍为中国或者来自毛里求斯的教师教授他们通用语,即客家话或广东话。第二次世界大战前后,殖民地当局认为这些学校是地方主义文化而大大减少甚至将其关闭。面对这些阻碍,华人群体朝着开设中法双语学校的方向努力,第一所双语学校于1942年创办于圣丹尼,随后在圣安德烈创办了另一所双语学校,在南部圣皮埃尔创办的规模较大,集中了主要的客家裔子女。1948年留尼旺岛成为法国的海外省,义务教育的实施使得中国家庭在法国教育机构为自己的孩子报名注册。上个世纪五十年代起,另一所学校在当地教堂和国民党的支持下在圣保罗得以发展,小学的主要课程都用普通话教授。从五十年代末到六十年代,由于同工作市场需求相冲突以及公务员身份的诱惑,中法双语学校陆陆续续被关闭。留尼旺多语言多文化的背景促使祖籍为中国的留尼旺人逐渐地并最终掌握了法语,以及通常成为他们母语的克里奥耳語(créole)。法国留尼旺背景下的中国移民后代被完全同化,汉语的使用仅仅限于老人之间。正是在这个时候汉语教学在法国的大城市兴起,留尼旺学区效仿着在Juliette Dodu初中和Lecontede Lisle高中开设了中文课,80年代初在大学也设置了中文课。汉语学科的兴起,从一开始的缓慢局部到21世纪初全面飞速的发展,让祖籍为中国的留尼旺人开始了寻根之旅(从辨认记忆中的地址,到庆祝中国传统节日如春节或者道教神灵中的关帝节),很多年轻的留尼旺人意识到中文的使用价值,都前往中国进行语言学习,如此生机勃勃的发展促使留尼旺学区的汉语教学更上一层楼,2013-2014年,已有1500名汉语学生分散在28个教学机构以及东方班和汉语国际班。

四、结论

法国中文双语教学的学科建设同其他国家相比处于相对成熟的阶段。融入到基础教育体系的汉语教学能得到各种形式的扶持和帮助,这更加强了法国在汉语教学领域的领军地位。但是,同其他形式汉语教学的发展历程一样,双语教学现今正处在初露头角阶段,需要从教学理念和教学法方面加以引导,而双语的教学理念和方法本身也正在构建中。对外汉语教学作为一个学科应该把重点转移到基础教学及国际学校,充分认可中文是二元性,也是第二语言和第二文字,以正确应付解决各个国家高考的中文考试。

附注:

①资料来源 :Live, 2003; Picquart, 2004; Roulleau-Berger, 2007; Wong-Hee-Kam, 1996

参考文献:

[1] 安立明(2012)用汉语教授一门科目 —对外汉语教学的一种策略,《数学通报》,第 51 卷第 11 期。

[2] 陆俭明(2011)我关于字本位的基本观点,《语言科学》,第十卷第三期。

[3] 王若江(2000)由法国“字本位”汉语教材引发的几点思考,《世界汉语教学》第三期。

[4] Live, Yu-Sion (2003). Illusion identitaire et métissage culturel chez les Sinoi de la Réunion. In: Perspectives chinoises, 78

[5] Picquart, Pierre (2004). L’empire Chinois. Lausanne : Favre.

[6] Roulleau-Berger, Laurence (2007). Nouvelles migrations chinoises et travail en Europe. Toulouse : Presses universitaires du Mirail.

[7] Wong-Hee-Kam, Edth (1996). La diaspora chinoise aux Mascareignes: le cas de La Réunion. Coédition Université de La Réunion – L’Harmattan.