作者简介:王帅,南开大学汉语言文化学院讲师,博士,研究方向为汉语国际教育、汉语远程教育。康可意,北京师范大学汉语文化学院硕士。

一、引言

“慕课”(MOOCs)即Massive Open Online Courses的缩写,意为大规模开放性线上课程。从本质上说,慕课是一种“互联网+教育”的具体实践形式,其自身有着鲜明的“互联网时代”的特征。它更强调发挥学生的主体作用,且具有社交性和开放性等特点。学生可以自由选择学习课程,可以自主选择学习时间,师生、生生之间也可以依托于论坛进行更开放的讨论。

作为一种新教学形态,慕课的规模呈现出飞速发展的趋势,并在2016年出现了爆炸性的增长。这种增长首先体现在慕课平台数量的增加。目前除了美国主导的Coursera、EdX以及Udacity三大慕课平台之外,还有德国的Iversity,英国的Future Learn、澳大利亚的Open2study,日本的Schoo、Jmooc,西班牙的MiriadaX以及法国的Open Classroom等。中国也建成了中国大学MOOC、学堂在线、MOOC中国、好大学在线等综合性慕课平台。从用户规模和课程数量来看,截至2018年11月,最大的慕课平台Coursera用户达到2500万,并与185所高校机构合作,共发布了3000多门课程。EdX平台用户人数也达到1400万,并与54所高校合作,共发布1900多门课程。[1]

慕课时代的来临,对汉语国际教育既是一种冲击也是一个机遇。如何利用慕课来推广汉语并提高汉语教学效能,是当前对外汉语教学发展面临的重要课题之一。从现有研究来看,一些研究探讨了慕课对汉语国际教育的影响,这些研究主要关注慕课形式发展对汉语教学带来的机遇和挑战。如徐晶凝(2014)基于北京大学“中级汉语语法”的汉语慕课实践,指出慕课学习者的特征以及汉语慕课建设所面临的挑战。王添淼等(2016)对某高校汉语慕课课程进行了调查研究,总结出了汉语慕课的教学模式、课程主要特点,并提出了一些建议。曹儒等(2017)对汉语慕课的整体现状进行了调查,并总结了当前对外汉语教学慕课的发展特征,包括教学设计立足日常交际、教材编写适应慕课教学、课堂教学体现因材施教、测试评估采用成绩测验等四方面。也有一些研究者基于汉语慕课课程的个案研究(林金锡,2015;刘娟,2015;王海峰,2016)简述了汉语慕课分类、基本特征以及面临的机遇与挑战。

总的来看,前人对汉语慕课的研究偏向微观,且主要偏向语言教学角度的分析,但是从慕课建设的角度来看,当前的汉语慕课建设取得了哪些成就?存在什么问题?面临着怎样的挑战?未来的发展趋势如何?本文拟通过对当前汉语慕课建设现状的归纳整理,对上述问题进行剖析。

二、汉语慕课发展现状

自2014年《汉语入门》和《中级汉语语法》在Coursera和EdX慕课平台上线以来,汉语慕课快速发展,其规模和影响力不断扩大,逐步呈现出体系化和个性化特征。下文我们即对汉语慕课的发展现状进行概括性描述。

(一)汉语慕课的规模持续扩大

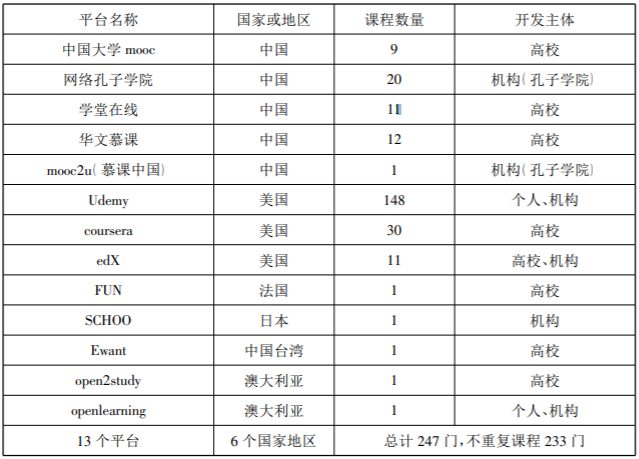

汉语慕课规模的扩大,首先表现为开设汉语课程的平台、以及汉语课程门数的不断增加。2014年北京大学与Coursera、EdX等主流慕课平台合作推出《汉语入门》和《中级汉语语法》课程是以线上慕课形式进行汉语教学的最初尝试。在此之后,清华大学、上海交通大学、台湾政治大学以及亚利桑那州立大学等14所国内外高校相继加入汉语在线课程的研发与推广,截至2018年10月,Coursera平台共推出了30门汉语课程,EdX平台共推出11门汉语课程,汉语课程已成为仅次于英语的第二大语言类课程。随着老牌主流慕课平台上汉语课程规模的发展,Open Learning、Udemy等新兴的区域性慕课平台上也相继开设了汉语课程。根据我们的统计,至今全球范围内提供汉语线上课程的慕课平台已达13个,总计开设汉语课程达到247门,由于有些课程同时存在于不同的平台,经过比对,不重复的课程共计233门。(见表1)

汉语慕课规模的扩大还表现为课程参与人数的稳步提升。北京大学《中级汉语语法》课在2014年首次开课便吸引了全球117个国家的3048人参与,澳大利亚平台Open Learning发布的《汉语入门》单次参课人数达到1247,日本Schoo平台2017年10月开设的《零起点学汉语-HSK1》在短时间内便吸引了16908名学习者。北京大学开设的《中文入门》课程,自2014年9月开课到2015年6月,课程累计注册人数就达到17万,而截至2018年11月,该课程累计注册人数已扩大到89万人次。总的来看,课程参与者的人数呈现出长效稳定增长趋势。这反映出国际市场汉语课程需求不断增加,汉语慕课规模的扩大在很大程度上也得益于此。

(二)呈现出多元化的课程建设格局

随着汉语慕课规模的扩大,以及相关从业者对发展模式的不断探索,汉语慕课课程已初步形成了以高校为主导,以通用型课程为主体,同时高校、教育机构和个人开发并存,通用汉语课程和专门用途汉语课程共同发展的多元化课程体系建设格局。

从课程开发者的角度来看,初步形成了高校、教育机构和个人三者独立开发、互为补充的格局。通过对现有MOOC平台的课程搜索,我们统计到现有汉语慕课数量为233门,机构开发课程为110门,高校开发课程为85门,个人开发课程为38门。由此可见,虽然个人开发的慕课在数量规模上有较大发展,但高校和机构仍是当前汉语课程开发的主体力量。具体情况见表1。

表1 汉语慕课概括

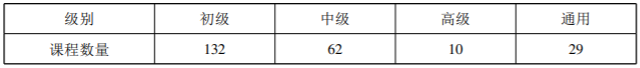

从课程等级来看,面向初级学习者的课程占到了一半以上,面向高级学习者的仅有10门。这种情势的出现也符合当前汉语学习者的国际格局,即当前的汉语学习者以初级学习者为主。具体情况见表2。

表 2 课程级别情况

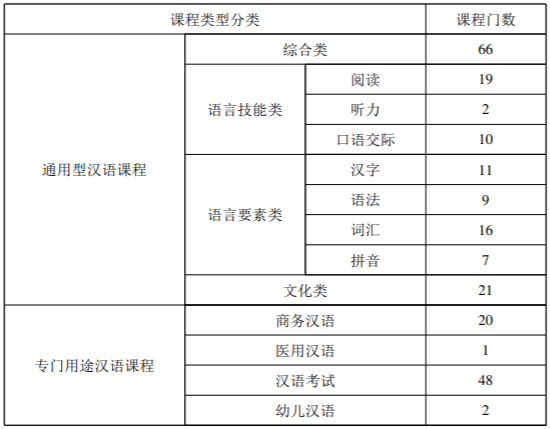

从课程属性来看,通用型汉语课程和专门用途汉语课程是目前汉语课程建设的两大方向。基于汉语的不同内涵范畴,通用型汉语课程又可分为四种类型:(1)关注语言运用的听说读写等语言技能课,如北京师范大学《汉语初级口语》、Udemy平台《中级汉语阅读》等课程;(2)以汉字、词汇、语法等语言要素为纲的语言要素课,如北京语言大学《速成汉语语法课堂》、北京大学的《汉字入门》等课程;(3)以专题形式介绍中国现代生活及传统文化的文化课程,如南京大学《中国文化与当代中国》、网络孔子学院《中国文化常识》等课程;(4)将相关语言要素、语言运用技能和文化常识融合在一起的综合类课程,如上海交通大学《中级汉语课程》、北京大学《汉语入门》等课程。专门用途汉语课程是相对于普遍使用的通用型汉语课程而言的,指用于某种专业领域、特定范围和固定场合的汉语,包括商务汉语、旅游汉语、新闻汉语、医用汉语、汉语测试等专业领域(李泉,2011)。

根据我们对233门课程的考察,当前汉语慕课中通用型汉语课程门数为162,专门用途汉语课程门数为71。具体课程分类情况见表3。

表 3 不同课程类别及门数

与专门用途课程相比,通用型课程的发展时间较早,在课程数量规模和体系建设上都相对成熟,是现有汉语慕课课程体系的主体。专用汉语慕课虽然起步较晚,但发展数量不断增加、涉及的专业领域也不断拓展,呈现出增长势头。71门专门用途的汉语课程中,除了北京大学的《中级商务汉语--入职与营销篇》开设于2015年10月以外,其余课程的发布时间都晚于2016年。专用用途课程数量的快速增长,反映了学习者对于更加专业化、多元化的汉语线上课程的需求。

(三)在教学模式和评估体系方面逐步体现出汉语慕课的独特性

虽然课程的数量种类不断增加,但通过一个阶段的实践探索,各大慕课平台的汉语课程在教学理念、评估方式等诸方面达成了一定程度的共识,也即汉语慕课课程的独特性。

在教学理念方面,汉语慕课通常采用建构主义的理念,并同自主学习策略相结合,强调依托于学习者自身认知的能动性,构建螺旋式上升的学习发展模式。一个显著的表现是,不同的汉语慕课课程均在知识讲解、课程作业、小组讨论和课后练习等诸多环节,既强调熟悉新学知识也关注已学知识的重现。同时,为了使学习者有效运用课程资源达到更好的自主学习效果,线上课程往往会对课程框架、环节等进行总领性的介绍,对教学大纲的内容按语法项、功能表达等要素进行细化,并适当介绍认知策略和元认知策略,帮助学习者基于对课程独立认识和理解,自主安排学习计划。

在评估体系构建方面,汉语慕课开始形成既区别于传统语言课堂又区别于其他慕课课程的特征。教学评估是一种双向机制,在对学生的学习效果进行评估的同时,学习者对于课程体系、教师水平及教学过程等方面的评价反馈也贯穿于整个课程。其中对学习者学习效果的测试是评估体系中的重要内容。语言类课程的根本目标在于语言运用能力的培养,因而强调主观性的非标准化的语言输出,而强调规模化发展的慕课课程,为了在短时间内准确高效地评判庞大的学生群体的学习效果,必然需要标准化的测试模式。这种语言能力培养理念同标准化测试机制间的矛盾,使得汉语慕课尝试通过题型的创新在客观题型与主观题型中寻找一种平衡。以北京大学杨德锋的《现代汉语核心语法》课程为例,期末测试创新性运用了句子改写和分句排序的题型,句子改写考察了把字句、被字句和否定句的改写;分句排序题则考察对连词和逻辑连贯的理解。这种尝试也体现出了汉语慕课的独特性。

(四)对建设用户友好型学习支持服务体系进行了探索

提高学习者的学习体验、建设完善的学习支持服务体系是全球慕课体系建设的重要课题,也是目前国内汉语慕课的研究者所达成的共识。当前汉语慕课建设对学习支持服务体系的探索主要体现为对课程资源的扩展与整合,以及多媒体技术在教学过程中的创新和交互式的应用。

对课程资源的扩展与整合,主要表现为开发者将课堂讲义进行呈现,将词汇和语法点进行汇总,再加上练习、测试以及相关内容的拓展。根据我们对现有课程的统计,共有56门课程提供了课程资源,占到课程总数的24%。值得注意的是,一些开发者采用多媒体技术进行创新性的互动形式,如清华大学与汉语词典APP“Pleco”合作,利用手机App进行辅助教学。Coursera上的一门初级汉语课的课程资源也和手机APP联结,学习者可以通过手机获得课程资源。这种“电脑+手机”双载体的课程形式或许是未来慕课发展的一个趋势。

交流互动在强调实际运用的语言类课程的教学中起到关键性的作用。为实现充分有效的互动,汉语慕课主要依托在线论坛和社交网站上形成的“数字校园”,创造交互环境。

在线论坛的主要功能有两方面,交流话题的创设和及时有效的反馈。老师定期发布讨论作业鼓励学生运用语言进行表达,同时通过高回复率实现师生之间的良性互动。根据我们的调查,Coursera平台上的30门课程以及EdX平台上的11门课程均设有在线论坛。为了增强讨论的趣味性,有的课程还会专门组织一些开放性的讨论,学员也会就一些感兴趣的问题进行提问;为实现反馈的时效性和准确性,助教团队的建设也不断向着规模化、专业化的方向发展。如北京大学的课程“chinese for beginners”和“chinese for hsk”的课程团队专门聘用两名研究生助教,协助完成课程论坛的答疑。而这些课程的评论区也是最活跃的,截至2018年11月,帖子数量分别达到超过3000条和2000条。

三、当前汉语慕课发展中存在的问题

(一)慕课规模的持续扩大与课程实际完成率低的现实矛盾

课程的完成率低是慕课课程长期发展过程中面临的重要问题。一项针对哈佛大学和麻省理工EdX平台课程的研究显示,完成一半以上课程的人数在课程总注册人数所占比例仅为31.32%和12.90%,完成全部课程并获得认证证书的人数所占比例仅为9.5%和4.6%(Chuang,et.,2016)。不同汉语慕课的完成率很难得到完整数据,我们仅能根据个案调查窥见一斑。北京大学《中级汉语语法》2014年单次课程总注册人数为3048人,看完教学视频并做完所有测试的人数为1294人,通过考核获得结业证书的人数仅99人。其中完成课程人数所占比例为42.45%,获得结业证书人数所占比例为3.29%(徐晶凝,2014)。

从学习动机的角度来看,大多数注册慕课的学生并无意完成课程,而只是探索发现自己感兴趣的内容(Koller Detal.,2014)。学习兴趣的提升可以从多方面得到实现,如在课程组织上更加贴近学生的语言水平和认知习得顺序,在教学形式上增添一些趣味性的成分,在教学内容上充分考虑实用性的因素等。承认学分和能力认证等奖励机制也可以增强学习动力。从现有的课程来看,目前国内高校的汉语慕课实用性较强,但趣味性却稍显不足;此外,在课程难度方面缺乏统一的标准,也未实现与学校的学分及能力认证的对接。认证机制的缺失,一方面会降低学习者完成整套课程的动力,同时也会影响课程的盈利和运作。

(二)现有学习服务支持体系的不完善与学习者追求更佳用户体验之间的矛盾

良好的用户体验是慕课课程能够持续发展的重要条件。赵宏等(2017)指出,“现有MOOCs平台功能只局限于资源呈现和管理,教学交互、学习支持等需求则较少考虑,这在一定程度上造成了现有MOOCs交互与服务水平较弱的现状”,这种状况也存在于汉语教学慕课之中。

一个显著的表现是,当前汉语慕课的支持服务主要仅限于讨论区及一些平台自带功能尚未形成一个完整的系统。在线论坛提供了师生之间、同学之间互动的平台,但论坛活跃度较低,并未充分发挥交互作用。根据我们的统计,Coursera平台上30门汉语课程中,评论帖子数量超过1000条的仅有4门,低于500条是21门,占到70%。另外一个可以参考的标准是课程的“推荐率”,即“是否愿意把这门课程推荐给别人”。根据我们的调查,有48门课程设置了推荐率,其中推荐率超过10%的课程仅有1门(亚利桑那州立大学开设的Chino Basico : Como Deuruna Primera Impresitiva),低于3%的课程有43门,占到89.6%。就现有推荐率情况而言,学习者对当前汉语慕课的学习服务支持体系是不太满意的。

(三)需求多元性与供给单一性的矛盾

汉语慕课体系虽不断发展,但学习者日趋多元化的学习需求仍难以得到充分满足,因此汉语慕课课程仍有待进一步多元化,而多元化的关键即在于课程定位。

如前文统计可知,通用型教学是当前汉语慕课的主流教学形式,但通用型课程并不能满足当前学习者复杂多元的学习需求。从课程的完成率也可以看到,一些学习者并不期望通过慕课进行系统性的汉语学习,而是希望接触、初步了解中国或中国文化,因此呈现出一种“浅尝辄止”的趋势。Udemy平台上《learn Chinese like kids-songs》和《Chinesestory-mini&funny》这类通过歌曲和小故事的形式进行语言点的引入和练习的课程为汉语慕课教学形式提供了一种不同的思路。但此类课程并不多。

另外也有一些学习者,则是希望深入学习和自己兴趣及专业相关的专用领域汉语课程,如商务汉语、医学汉语等等。而当前专用领域汉语课程的种类仍非常少。Coursera上的一门课程“中医药与中华传统文化”于2017年上线,而现在累计注册学员已达1.6万人。可见这种需求不少。但根据我们的统计,医学类汉语仅有此一门。目前oursera、EdX、Udemy三个平台共有22门专业导向型汉语慕课,其中商务汉语15门,旅游和政治专业汉语慕课各3门,医用汉语仅有1门。现有课程体系涉及了商务、旅游、医学、政治四个领域,且已开发课程以商务类为主,法学、教育、新闻、理工科等专业汉语课程仍属空白。

(四)慕课形式与语言习得规律之间所隐含的理论矛盾

目的语的输入与输出对于语言能力的培养起着至关重要的作用,而这一点在慕课课程中往往难以得到有效保证。慕课形式下,学习者往往处于非目的语、非实时性的语言环境中。就现有课程来看,英语在课堂教学语言中所占比重远远超过汉语,也就是说,通过课堂形式建构的小型目的语环境也是缺失的。这就造成目的语输入的有限。不仅是目的语的输入,慕课形式对于有效进行语言输出而言也是一种挑战。课堂的非实时性限制了课上输出性的操练,慕课所提供的自助判分系统,虽然可以保证反馈的准确性,但也限制了学习者主观性的发挥以及输出的多样性。此外,课程论坛虽然提供了交互的平台,但书面语的表现并不足以真实反映学生的语言能力与水平。

四、对于汉语慕课发展的建议

(一)以需求分析为基础,明确汉语慕课的发展方向

对国际汉语学习者的需求及动机进行调查,有利于明确汉语慕课的发展方向。从总体状况来看,汉语慕课仍处于持续快速发展阶段,要保持这种发展趋势,必须找准正确的发展方向。如何使汉语慕课课程更好地吸引潜在的汉语学习者,如何使现有的课程最大程度满足学习者的需求,仍是汉语慕课发展面临的重要问题。我们认为,建设汉语慕课的目的就是要满足汉语学习者的需求,发展方向也应当基于当前及潜在汉语学习者的需求。因此对汉语学习者的总体需求和个体需求进行调查,有利于明确汉语慕课的发展方向。

对汉语学习总体需求进行调查,有助于在宏观层面预测汉语慕课在规模数量上的发展空间,避免重复工作或产生发展“泡沫”。落实到具体课程上,则可以为课程开放周期的安排和课程发布平台的选择提供科学依据,从而加强对学习者市场的有效覆盖。

教学对象分析是教学组织和教学实施的前提和基础,而在大部分汉语慕课建设中,学习者信息的收集往往滞后于课程的设计开发。对汉语学习者个体需求进行调查,一方面可以丰富课程的种类、实现对汉语课程的进一步细化;另一方面有助于保持和发展学生的学习兴趣,提高课程的完成率。此外我们认为,课程进行中和课程结束后的学习者需求和反馈具有更重要的意义和价值。从短期效益来看,数据的收集整理可以为下一周期课程内容和结构的调整提供依据。从长远角度来看,将所有周期的课程数据进行汇总,可以建立起一个庞大的学习者数据库,从而分析出学习者规模的发展趋势、学习需求和动机的主流取向,最终有利于汉语慕课的健康发展。

(二)以技术创新为导向,提高学习者的学习体验

提供优质的汉语慕课学习体验,需要依托科学技术的创新。在汉语教学环节中如何增强学生对语境的代入感以及课堂参与感,在练习环节如何提高会话互动的真实性,在教学评估中如何对语言运用能力进行评估,在很大程度上都依赖技术的创新发展。

此外,技术的创新有利于突破目前学习支持服务体系中的重点问题:实现学生需求和课程选择之间的精准化定位、实现学习规划和落实情况之间的有效对比和反馈、依托于大数据提供学习要点的实时提示、在论坛中形成高效的交互性关系网络、基于对学习者信息的对比分析依据同质化或异质化的原则组建学习任务小组等。因此,汉语慕课的发展要特别关注技术的创新。

(三)以个性化发展为目标,依据语言教学具体特征探索慕课发展新模式

综合性慕课平台已经发展出一个相对统一的课程模式,平台内部的所有课程都套用标准化的课程框架和课程环节,这造成了不同类型的课程之间的差异性较小。但毋庸讳言,语言学习型课程比知识讲授型课程更为复杂,套用统一的课程框架并不能有效实现语言能力培养的目的。因此,建立相对独立的语言学习类的慕课平台成为慕课的发展趋势之一。2014年12月4日面向第二语言英语学习的专用型慕课平台MOOEC(Massive Open Online English Course)面世,2017年12月中国高校外语慕课联盟也宣告成立,这些平台的建立为实现汉语慕课的体系化、个性化发展提供了新的思路和模式。

(四)以制度建设为保障,推进学习成果认证和学分积累、转换

在汉语慕课的学习者中,获得认证的人数比例远低于完成课程人数,也低于平台内部认证率的平均水平。这一现象在一定程度上缘于目前国内高校对慕课学习的承认度较低且缺乏统一标准。打破传统线下教学和线上慕课教学的界限以及目的语环境和非目的语环境学习的界限,认证慕课学习经历和学习成果、实现与国内高校学分体系之间的对接,这需要学分认证制度的进一步完善。

五、结语

相对于知识技术型学科和英语、西语等语言课程,汉语慕课建设起步较晚,发展仍不充分。虽然在近四年的实践探索中,汉语慕课已具备了基本的规模和体系框架,但是随着慕课教学模式的深入探索和慕课市场竞争的进一步加剧,学习者必然会对汉语慕课的课程体系和学习体验提出更高的要求。如何克服现存的体系与用户需求和慕课形式和语言习得理论经验之间的矛盾,保持并促进汉语慕课的长效发展,是未来一段时间汉语慕课需要突破的关键性问题。此外,具有互联网特征的慕课教学必然会引发教学模式的深刻变革。如何实现慕课模式与传统线下模式之间的良性互动,也应是理论和实践研究中的重点。

附注:

[1]数据来自 Coursera 和 edX 官方网站。

参考文献:

[1] 曹 儒、刘思远: 《对外汉语教学慕课的发展现状及思考》,《辽宁师范大学学报》(社会科学版),2017 年第 6 期。

[2] 李 泉: 《论专门用途汉语教学》,《语言文字应用》,2011 年第 3 期。

[3] 林金锡、张亦凝: 《慕课对对外汉语教学的启示》,《国际汉语教育》,2015 年第 1 期。

[4] 刘 娟: 《慕课(MOOC)背景下的国际汉语教学和推广》,《学术论坛》,2015 年第 3 期。

[5] 王海峰: 《机遇与挑战: 慕课和汉语教学》,《汉字文化》,2016 第 5 期。

[6] 王添淼、裴伯杰: 《汉语慕课课程个案研究》,《民族教育研究》,2016 年第 2 期。

[7] 徐晶凝: 《基于“中级汉语语法”慕课的思考》,《中国大学教学》,2016 年第 4 期。

[8] 赵 宏、郑勤华、陈 丽: 《中国 MOOCs 建设与发展研究: 现状与反思》,《中国远程教育》,2017 年第 11 期。

[9] Isaac Chuang,Andrew Ho. HarvardX & MITx: Four Years of Open Online Courses——Fall 2012-Summer 2016. Social Science Electronic Publishing,2016.

[10] Daphne Koller,Andrew Ng et al. Retention and intention in Massive Open Online Courses: In Depth. E-Learning. 2013.