作者简介:赵彬,女,北京师范大学教育学部教育基本理论研究院博士研究生; 朱志勇,男,北京师范大学教育学部教育管理学院教授,博士生导师。

一、研究缘起

随着全球化发展的日益深入,国际间教育交流趋于频繁,中国已成为世界第三大留学目的地国家。[1]研究来华留学生能够促进来华留学教育的良性发展,进一步扩大我国高等教育的国际影响力。因此,大量实证研究基于心理学或跨文化交流的相关理论探讨了来华留学生学习和生活中存在的问题[2],并针对学校管理或宏观政策提出建议[3],从而保障来华留学教育的质量并提升其竞争力。

已有研究对来华留学生的探讨多聚焦于中观或宏观层面,以量化方法为主,以提出建议和对策为主要目的;就跨文化适应过程中存在的问题,多以文化差异进行回应。从相对微观的层面对来华留学生加以研究也十分必要,不仅能够充分了解来华留学生个体的能动性以及个体与情境之间的互动关系,还能够深入分析跨文化适应问题的成因和机制。

“自我呈现”由微观社会学代表欧文·戈夫曼(Erving Goffman)提出,意为互动过程中个体旨在影响他人印象的人际行为,有狭义和广义之分。[4]狭义的理解多指在特定情境中个体“给予”的表达,即个体以特殊目的为前提而采取策略做出操纵性更强的伪装或欺骗等行为[5];广义的理解则作为实现互动的基本条件,有助于个体获得情境定义并维持互动[6]。

诸多研究基于狭义的理解对现实情境或网络空间中的自我呈现进行探讨[7],并运用量化或实验的方法分析其成因、特点、策略及影响因素等[8][9],主要关注外部情境或空间变化产生的制约作用,但对个体如何获得情境定义以及作用机制的挖掘仍待深入,同时在跨文化方面仍需进一步探讨[10]。

有鉴于此,本研究运用质性研究方法探究来华留学生在跨文化情境中自我呈现的途径及其作用机制,试图反映来华留学生自我呈现的动态过程并进一步揭示个体在社会互动中主动建构的特质以及个体行为与外部环境之间的相互作用,进而丰富自我呈现相关研究的本土化理论。

二、研究方法

(一)理论视角

新制度主义社会学缘起于20世纪70年代,与历史制度主义和理性选择制度主义共同构成了新制度主义,运用该视角分析来华留学生的自我呈现,有助于回应本研究关注的问题。新制度主义社会学延续了社会学研究的传统并扩大了制度内涵的范畴,主张制度不仅包括正式的规则、程序、规范,诸如象征系统、认知脚本和道德模板,即能够为指引个体行为提供“意义框架”的内容,并且文化本身亦是制度。[11]里查德·斯科特(W.Richard Scott)基于以往研究指出规制性要素、规范性要素与文化—认知性要素是构成制度的三大支柱。[12]

个体的行为和偏好是受到规范、信念、习俗、惯例等非正式制度影响的内生过程[13],依赖于社会人的理论基础而非“理性经济人”的前提假设。同时,制度的文化路径强调了制度与个体行动之间的高度互构[14],制度既是实践的结果也能建构外部世界。另外,社会适应逻辑能够解释制度与个体行为之间的关系。[15]

(二)研究对象的选取

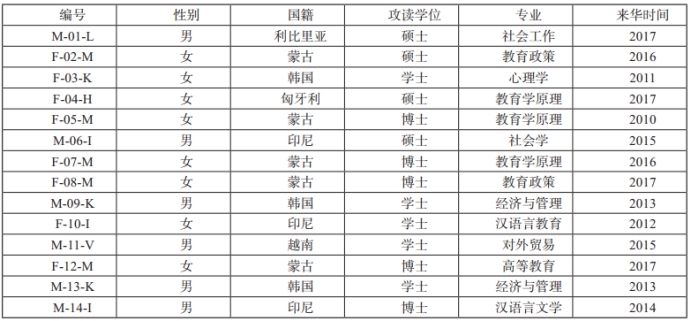

北京师范大学有长期来华留学生约2000人,占学生总数的10%,①且留学生项目发展历时较长,有助于本研究的开展。质性研究通常有目的地选择相对较小的样本,目的性抽样通常选择能够有效回应研究问题并提供大量信息的研究对象。[16]研究对象的选取使用了综合式选择的方式,即在研究开展初期通过方便策略确定4名研究对象,同时借助“滚雪球”确定其余10名研究对象,除编号为M-01-L的研究对象为英文项目留学生,其余均为中文项目留学生(如表1所示)。

表 1 研究对象基本信息

(三)资料的收集与分析

访谈法、观察法及实物收集法三种收集资料的方法能够使各类资料间相互补充和佐证。因此,我们对14名研究对象分别进行了1~2次半结构式访谈,每次访谈时长均为1小时左右,征得研究对象同意后进行了录音或访谈记录,访谈语言以中文为主,必要时辅以英文。对研究对象分别进行了1~2次课堂观察以及1次大型活动现场的参与式观察,均进行了观察记录。研究对象使用微信发布的社交状态为本研究提供了辅助的图片和文本资料。

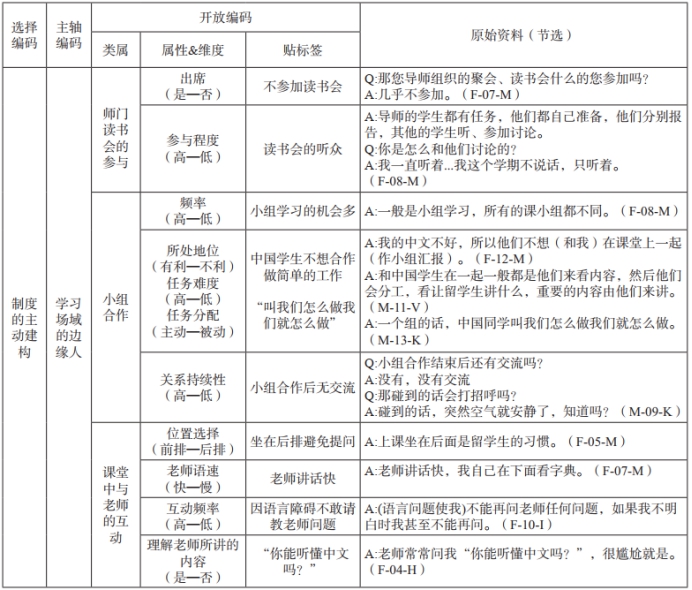

所有研究资料在匿名处理后加以整理和分析。资料的分析运用了扎根理论的编码方法,并借助MAXQDA18.0.2软件完成。开放编码时界定资料中发现的概念,抽象出12个类属并分析其属性和维度。在此基础上系统性地发展和关联各类属,通过异同比较在主轴编码时确立了来华留学生扮演的5种角色。基于新制度主义社会学的理论视角,最终在选择编码时,确立“个体行为与制度的相互关系”为核心类属(如表2所示)。

表2 编码过程示例

三、资料分析与研究结果

行动者在互动过程中扮演多重角色表达身份。资料分析的结果表明,来华留学生借助如下五种角色作为自我呈现的途径,给他人心目中造成现实印象从而获得情境定义并维持互动。

(一)学习场域的边缘人

现代性的到来为流动提供了更多可能,来华留学生因时空变动身处两种文化的交叉点,因未完全被跨文化情境中的主流文化接受而成为边缘人[17],他们在多种学习活动中扮演这一角色。师门学术活动作为一项重要的隐性课程,能够促进学生之间的学术交流协作,也是导师对学生指导并产生影响的重要场域,但在访谈中谈及师门读书活动时,留学生表现出较为消极的情绪,而非积极参与融入其中。边缘情境是指身处社会等级体系中的个体因其地位不一致而引发的冲突状况[18],来华留学生的学术地位低于中国学生且异于以往经历,通常小组合作中被动接受中国学生安排的简单任务并处于边缘地位。

中国同学叫我们怎么做我们就怎么做……看看老师(对小组作业)的要求,一群留学生一块儿(给中国学生说)收留我收留我。(M-13-K)

课堂观察发现,大多数的教室布局为“秧田式”的空间排列方式,留学生在课堂中座位的选择制约了与教师的互动。另外,部分中文项目的来华留学生受限于语言水平在知识技能方面的发展有限,遇到学习困难也不愿向老师求助,影响了他们在知识技能方面的发展。

(二)交往的分化者

个体拥有的资源为社会互动提供可能,在认可他人资源的价值且自身缺乏此种资源时,则越期望与他人建立交换关系。出于对不同资源的需要,来华留学生在与他人互动的过程中建立起分化的交往结构。

多数来华留学生希望通过与中国学生互动来提升个人的汉语水平,中国学生和非英语国家的留学生倾向与英语国家的留学生相处以提升英语水平。在跨文化情境中,语言不再是简单的声音符号体系而是个体拥有的资本,具有分类和定性的作用,并为交换关系的形成奠定了基础。“社会交换势必导致权力和地位的分化”[19],因此,在共同认可语言的重要价值并期望各自在语言方面有所获得的交往结构中,英语国家的留学生处于较为有利的地位,非英语国家的留学生则居于交往结构的底层。

我比较感兴趣和中国学生相处,如果我说出来那些中文不准确,他们会帮我修改。(M-11-V)

我每个星期日还会跟非洲学生一起去教堂,我也是为了提高我的英文水平,所以和他们接触得比较多。(F-05-M)

(中国学生)很喜欢学习英语,所以他们就是很想成为欧美(学生)的朋友,我的感觉他们不喜欢亚洲人。(F-12-M)

基于语言的交换关系是拥有不同资源的行动者之间的交换,留学生在群体内部互动时,则以同类交换为主。某种交换越倾向于同类交换,则交换关系的封闭性越强,因此留学生在其群体内部的互动远多于与中国学生的相处,常表现为抱团行为。他们在互动过程中交换彼此的资源共同应对学习和生活问题,同时强化了个体的归属感。

有什么生活方面或学习方面的问题的话,可以问学生会……学生会自己举办(活动),然后建一个微信群聊,把学生都加上,比如,一起去五道口喝酒。(F-03-K)

(三)精神空间的建构者

空间分为物质实体的空间与由精神主观建构的空间,空间的意义经由人们的互动形成。来华留学生或住在校外,或住在学校专门安排的独立公寓里。即使住在校内,看似与中国学生在物理空间上较为接近,但“身体和(身体活动其间的)环境的物理性质不可避免地赋予社会生活以一种序列性,并限制了个人与一定空间距离之外‘不在场’的他人的接触方式”[20]。

他们(中国学生)有自己的宿舍,我完全不知道中国学生每天怎么过,他们做什么,他们学习了什么,他们喜欢什么,(晚上)我们出去玩儿的时候他们都回去(宿舍),这个印象在我的脑子里面,因为这个意味着我们的区别。(F-04-H)

空间不单指一定地点场景中的经验设置,也包括一定的态度与相应的行为,是一种社会秩序的空间化。物质空间的区分作为前提条件,抽离了来华留学生与中国学生之间互动的最基本的空间形式,同时使留学生形成了相应的思维观念和行为方式,并强化了自身的差异性。

(四)情感能量的获得者

学校举办的国际文化节丰富了来华留学生的课余生活,更重要的是作为一种正式仪式能够使他们获得情感能量,并激发其作为组织成员的身份感。活动现场的参与式观察发现:

很多中国学生邀请外国留学生一起合影,外国留学生之间也十分热闹地跳舞或者拍照。每个国家的留学生都穿着极具特色的服装,在各自展台热情介绍各具国家特色的物品。部分留学生们在正中央的舞台上表演带有本国文化特色的节目。擅长歌舞的国家展台前热闹欢腾,如加纳的手鼓音乐吸引着很多人前来一起跳舞,其中不乏中国学生。(摘自观察笔记)

我们很喜欢这样的活动,一个多月前就开始准备了……平时你很少有机会接触到这么多的中国人和外国人。(M-01-L)

仪式的本质是一个身体经历的过程,身体的聚集有助于微观互动的形成。[21]在国际文化节中,来华留学生的积极参与使其不再居于边缘地位而是备受关注,个体增加情感投入并获得强烈的身份归属感。作为文化标识的特色音乐和舞蹈,是推动来华留学生与其他对象互动的象征符号,能够产生令人愉悦的互动意义,在参与互动的个体之间形成情绪感染并实现共享的情感状态,从而增强相互之间情感连带程度与成员之间的团结与身份感。

(五)反身性的调适者

“脱域”作为现代性的一大动力机制使来华留学生与熟悉的生活时空相疏离[22],摆脱了原有的地域性关系并在跨文化情境中建立新的社会关系。反身性是社会互动得以维系的基本条件[23],个体对已有经验进行反身性思考并自觉调节行为从而改变相应的结果。留学生受限于语言水平或对幽默的意义理解不同,在课堂学习中容易产生尴尬的情绪体验。但在反身性的作用下,来华留学生对外部环境的感知和个人的情绪体验共同发挥作用,使其试图调适个体行为与他人保持一致。另外,日常互动中中国学生对时间的紧张安排作为一种标识,传递出忙碌的信息,使来华留学生对获得的经验进行反身性的思考,获得相应的情境定义并维系互动关系。

(课上老师讲了有意思的东西)我会一起笑,因为如果我的行为是跟中国学生的不一样的,可能不是听不懂,不是语言的问题,但我担心周围的同学们怎么看我。(F-04-H)

可能是学习的原因,中国学生太忙了……上课什么内容不太懂我就问,其他的没有,我怕打扰他们。(M-11-V)

四、讨论与结论

本研究借助新制度主义社会学的视角探讨来华留学生日常生活中的自我呈现。研究表明,自我呈现的实质并非表象的狂欢,而是背后的行为逻辑与制约条件。社会适应的行为逻辑与内涵丰富的制度构成共同作用于个体的行为选择,使来华留学生在具体情境中通过扮演不同的角色进行自我呈现并维持社会互动。

(一)社会适应的行为逻辑

社会适应逻辑能够解释制度的起源和变迁,个体也是基于这一逻辑确定并表达身份。面对具体情境,恰适性行为逻辑与结果性行为逻辑二者的张力并非必然,来华留学生会依据实践理性确定行为的意义以及目标的价值并做出行为选择。

恰适性逻辑能够关联个体的行为与情境。在恰适性逻辑的作用下,个体行为要与特定情境中的角色相匹配。来华留学生正是基于这一逻辑做出行为选择,在学习活动中建构和维持边缘人的角色并呈现出相应的特点——在师门的读书活动中作为旁观者而非积极参与其中,在课堂中坐在教室的后排减少与教师的互动;与中国学生进行的小组合作中处于被动和不利的地位,却在一定程度上认同中国学生的安排。该逻辑为来华留学生扮演学习场域中的边缘人赋予了合理性。

因为我不知道的(汉语)词语比较多,我不问他们还是比较好。(F-08-M)他(教师)提问我,我不能完全回答他的问题。(F-12-M)

他们(中国学生)分配给我们的事情是我们会做的,一些比较容易的……如果不会,真的(很)困难,所以比较容易的(任务)比较好。(M-06-I)

受制于学校的规章制度及住宿安排,来华留学生住在学校专门为他们安排的公寓或者在校外租房,是对制度安排做出恰适性的行为回应,并将差异和秩序空间化,从而成为精神空间的建构者。人际互动过程中的一致性有利于参与者理解彼此行为并维持互动。因此来华留学生在课堂中与中国学生一同做出笑的行为或者衡量与中国学生日常互动的内容,是其洞察到了互动中隐蔽的一致性规范,对自身行为进行反身性思考并加以调适的结果。

结果性逻辑也会作用于来华留学生的行为选择,使其表现为交往的分化者和情感能量的获得者。结果性逻辑与个人的预期紧密相连,个体在衡量多种行为选择的价值后,会采用使自身获利最佳的行动方案。尽管结果性逻辑表现出强烈的理性选择的特点,但在新制度主义社会学看来,理性选择仍是社会建构的结果,是个体基于对情境定义的理解以社会适应的方式表达身份的途径。

尽管利益是行动的趋力,但理性行为也仅在特定情境中具备价值。在跨文化情境中,语言对来华留学生的学习和生活适应具有重要作用,因此他们希望提升语言水平以更好地融入社会生活;与本国的学生相处则能够更为便捷地解决学习和生活中的困难。因此建构了分化的交往秩序,并表现出热衷提升语言水平或者偏好在留学生群体内部互动的特点。面对学校举办的国际文化节,积极的参与是应对该情境的理性选择,不仅能够借此打破物质实体空间与精神空间的隔离状态,增加与中国学生或其群体内部的互动,获得更多的情感能量并增强作为学校成员的身份认同感。因此,来华留学生们看似以理性利益考量为基础的行为选择,实则是对特定情境中的行为赋予意义的结果。

(二)影响自我呈现的制度构成

上述五种角色作为来华留学生自我呈现的途径,不仅维持他们在跨文化情境中与他人的互动,还使制度借由个体经验得以显现。个体行动与制度之间并非线性的对应关系而是相互补充高度互动的,影响来华留学生自我呈现的制度不仅包括规制性的安排与惯例,即制度对个体行为予以约束,还包括规范性的交往规则与文化—认知性的社会框架,即个体的自我印象和身份认同亦是主动建构的结果。

规制性要素处于制度的表层,易于设计、安排和改变,通常以权威作为合法性基础。学校基于其权威对来华留学生生活空间的安排或者举办文化节等活动,为其成为精神空间的建构者以及情感能量的获得者提供了外部条件。从规制性的角度出发,能够影响个体的行为选择是制度的重要功能。学校通过规制性的安排与惯例,利用禁止、促进、激励等方式,对来华留学生的行为选择和思维方式发挥作用,从而构成了影响其自我呈现的表层因素。

规范性要素不仅明确了个体的角色,使个体能够围绕制度进行叙事和意义建构,并成为促进社会整合的主要内容。来华留学生通过行为或者态度作为暗示维持与不同对象的互动,表现为学习场域中的边缘人以及交往的分化者。来华留学生基于实践理性建构起的交往规则,是“在一定价值观念基础上形成的自发的依靠社会互动来实施的无意识、无强制性的行为准则”[24]。作为规范性的制度,交往规则有助于形成确定的社会交往结构并维持相对稳定的互动秩序,能够帮助来华留学生在跨文化交往中减少不确定性,明确自身行为路径的同时增加对方行为的可预见性。

新制度主义社会学的视角将文化本身视作制度,个体不仅是文化的接受者,更是对文化进行意义建构的行动者。“社会框架提供了对整合个体的意愿、目标及控制努力的事物的背景认知”[25],因此参与建构的主体认知极为重要。来华留学生在跨文化场域中获得的情境定义,既源于个体已有的经验,也包括对新的情境中社会常识和规范的认知,从而对社会框架加以建构,并为个体行为提供参考。他们在跨文化情境中建构文化—认知性的社会框架时成为反身性的调适者,并处于由其编织的意义之网中。[26]

制度影响和塑造个体行为的路径及思维习惯使社会角色自然化。制度化意味着角色的预期较为明晰,同时个人能够较为清晰地扮演这些角色。[27]影响来华留学生自我呈现的制度构成,能够协调个体的行为选择以及与他人的互动关系,并逐渐被其内化为稳定的内隐观念。因此其自我呈现在一定程度上是制度化的结果,不仅使他们明确了个体在社会中的位置,并且做出相应的行为,使社会以有序的方式运行。

五、结语

诸多研究表明,来华留学生的学习和生活面临多重挑战,高校应当采取措施加以应对,使他们能够更好地适应新的文化环境。学校通常作为具有权威的一方,能够对留学生产生极强的规制作用,不仅会影响他们的行为选择,还会形塑他们的思维方式和偏好。因此高校应当从管理层面进行改善,如实行多样化的管理模式或者调整管理政策等,改变来华留学生与中国学生相互分隔的状况等。多样的校园交流活动不仅能够为来华留学生与中国学生的互动营造更多的机会,也能够从文化—认知和情感层面为来华留学生融入校园生活提供更多可能性。学校的相关部门可以通过诸如校园国际文化节等活动方式,使来华留学生与中国学生更为自然地交流融合。

同时,个体的自我认知和身份建构受制于互动,因此来华留学生在跨文化情境中面临的挑战需要参与互动的其他群体共同改善。不论是教师还是中国学生,都应提升自身的跨文化素养与能力,消除偏见与文化刻板印象,营造包容与开放的文化氛围。另外,来华留学生在跨文化场域中具有极强的建构性。学校通过开展多元化的语言、文化课程或者跨文化交际的课程,能够提供一定的外部支持,促进来华留学生增加个体的反思性经验并对行为加以调适,更好地融入日常学习与交往。高校亦可从上述方面进行改善,提升来华留学教育服务的质量,改善来华留学生的留学体验。

附注:

①资料来源:北京师范大学留学生办公室,http://iso.bnu.edu.cn/cn/index,2019-06-01。

参考文献:

[1]陈宝生.中国已成为世界第三、亚洲最大的留学目的地国. [EB/OL](2017-10-22)[2018-12-01].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jyzt_2017nztzl/2017_zt11/17zt11_yw/201710/t20171024_317275.html.

[2]雷龙云,甘怡群.来华留学生的跨文化适应状况调查[J].中国心理卫生杂志,2004(10):729.

[3]李轶群. 关于发展我国来华留学生教育的几点思考[J].中国高教研究, 2012(09): 27-29.

[4] Goffman, E. The Presentation of Self in Everyday Life[M].New York: Doubleday Anchor, 1959: 1-9.

[5] Schutz, A. Assertive, Offensive, Protective, and Defensive Styles of Self-Presentation: A Taxonomy[J].Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied, 1998, 132 (6):611-628.

[6]Tseëlon, E. Self-presentation through Appearance: A Manipulative vs. a Dramaturgical Approach[J].Symbolic Interaction, 1992, 15 (4): 501–514.

[7]马忠君.虚拟社群中虚拟自我的建构与呈现[J].现代传播(中国传媒大学学报),2011(06):139-141.

[8]陈浩,赖凯声,董颖红,付萌,乐国安.社交网络(SNS)中的自我呈现及其影响因素[J].心理学探新,2013,33(06):541-553.

[9]肖崇好,黄希庭.自我呈现个体差异的实验研究[J].西南大学学报(社会科学版),2010,36(02):21-26.

[10]刘娟娟. 印象管理及其相关研究述评[J]. 心理科学进展, 2006(2): 309-314.

[11]Hall, P. A. & Taylor, R. C. Political Science and the Three New Institutionalisms[J]. Political Studies, 1996, 44(5):936–957.

[12]Scott, W. R. Institutions and Organizations Foundations for Organizational Science[M]. London: Sage, 1995: 33-35.

[13]石凯,俞丹姣. 基于社会学制度主义的政府利益冲突分析: 起源、后果与规制[J]. 社会科学,2012(11):13-19.

[14]刘燕. 论新制度主义的研究方法[J]. 理论探讨,2006(3): 40-41.

[15]Campbell, J. L. Institutional Analysis and the Role of Ideas in Political Economy[J]. Theory and Society, 1998(27):377-409.

[16] Patton, M. Q. Qualitative Research and Evaluation Method[M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 2002: 230.

[17]Stonequist, E. V. The Problem of the Marginal Man[J].American Journal of Sociology, 1935, 41(1): 1-12.

18] Dickie-Clark, H. F. The Marginal Situation: A Contribution to Marginality Theory[J]. Social Forces, 1966,44(3): 363–370.

[19]彼得·M.布劳. 社会生活中的交换与权力[M]. 李国武,译. 北京:商务印书,2012:51.

[20]安东尼·吉登斯. 现代性与自我认同[M]. 夏璐,译. 北京:中国人民大学出版社,2016:125.

[21]兰德尔·柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任,王鹏,宋丽君,译. 北京:商务印书馆,2002:87-101.

[22]安东尼·吉登斯. 现代性的后果[M]. 田禾,译. 南京:译林出版社,2000:18-25.

[23]乔治·赫伯特·米德. 心灵、自我和社会[M]. 霍桂恒,译.北京:北京联合出版公司,2014:148.

[24]张全忠,吕元礼. 非正式规则的涵义、特征及作用[J].社会科学家,2003(5):57-60.

[25] Goffman, E. Frame analysis: An Essay on the Organization of Experience[M]. Northeastern University Press: Boston,1974: 22.

[26]克利福德·格尔茨. 文化的解释[M]. 韩莉,译. 南京:译林出版社,2014:5.

[27] Peters, B. G. Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism[M]. London: Pinter, 1999: 97-111.