作者简介:张海威,中央民族大学国际教育学院讲师,博士,主要研究方向为汉语二语习得研究、汉语教师研究和汉语国际传播研究。刘玉屏,中央民族大学国际教育学院教授,博士,博士生导师,主要研究方向为对外汉语教学、汉语言文字学和社会语言学。

一、引言

从1985年北京语言学院设立第一个对外汉语教学本科专业起,汉语教师教育已经走过了三十多年的历程。随着汉语国际教育的快速发展,如何培养优秀的汉语师资成为一个日益紧迫的问题,对研究者也提出了要求。

二十世纪八十年代后期,吕必松先生就对汉语师资的素质做了论述(吕必松,1989)。进入二十一世纪以后,学界出现了有关汉语教师的实证研究,研究数量和质量也有了大幅的提高,但总体研究进展较为缓慢,无法满足当前汉语教师教育的需求。此外,我们对目前汉语教师研究现状的了解还不够全面。

齐沪扬、曹沸、刘亚辉(2016)在综述2013—2014年对外汉语教学研究的发展概况和学术进展的文章中,对这两年内的汉语教师研究的概况做了简要总结。黄启庆和刘薇(2017)对1986—2016年间的有关汉语教师的研究内容做了较为全面的述评,将汉语教师研究划分为初步探索、全面探索和教师主体性研究深化三大阶段,并对每个阶段的研究内容做了概述。但以上两篇研究主要综述了以往的研究内容,忽视了对研究方法的总结。

就汉语教师研究而言,吴勇毅(2017)曾介绍了不同研究主题所适用的研究方法。但是目前,尚未有文章对国内汉语教师研究所使用的研究方法做全面总结。

研究方法是科研的基石和灵魂所在,研究方法使用的趋势可以反映一个研究领域的发展水平。国内外英语教育界对研究方法进行总结的文章比比皆是(高一虹等,1999;高一虹等,2000;孟悦,1993;文秋芳、林琳,2016;文秋芳、王立非,2004;Henning,1986;Lazaraton,2000;Richards,2009),汉语教育界也有多篇文章介绍相关的研究方法(江新,1999;吴勇毅,2017)。我们对以往文章使用的研究方法尚缺乏全面了解,需要对研究方法使用的现状和存在的问题加以总结。

基于此,本文的目的主要是从研究方法的角度分析国内有关汉语教师的研究现状,希望借此发现存在的问题和不足,为今后的研究提供建议,更好地推动汉语教师研究和汉语国际教育事业的发展。

二、研究设计

(一)研究问题

本文主要探讨以下问题:①汉语教师研究在研究范式、数据收集方法和数据分析方法上的现状;②汉语教师研究在这三个层面上存在的不足及其产生的原因。

(二)研究对象

本文的研究对象是以教授外国留学生汉语为主要任务的汉语二语教师(简称“汉语教师”)。国内有关汉语教师研究的文章数量很多,截止到2019年4月底,以“汉语教师、华语教师、华文教师、汉语师资、华语师资、华文师资”为关键词搜索文献篇名,在CNKI数据库中,收录的相关硕士论文有635篇,期刊论文1269篇。

考虑到研究的代表性、科学性和影响力,我们将研究的文献限定于国内汉语教育界影响力较大的四本期刊——《世界汉语教学》《语言教学与研究》《华文教学与研究》(包括其前身《暨南大学华文学院学报》)和《汉语学习》;时间限度是从各期刊创刊起至2018年底;搜索使用的关键词有2个(教师、师资),并辅以人工复核。经过筛选,最后共得到79篇有关汉语教师研究的文章,《世界汉语教学》《语言教学与研究》《华文教学与研究》和《汉语学习》分别收录22篇、22篇、26篇和9篇。

按照发表时间来看,1989—1999年共有6篇文章,2000—2009年共有27篇,2010—2018年共有46篇(见图1)。尽管本文只选取了四本代表性期刊上的相关文章,但图1和黄启庆、刘薇(2017)一文中的趋势图基本一致,说明了本文所选期刊文章的代表性。这些文章所研究的对象包括多层次多背景的汉语教师,如职前教师、新手教师和资深教师,涵盖了中小学和高校教师,涉及包括中国在内的8个国家。

图1. 汉语教师研究论文数量的历时发展(1989—2018 年)

三、研究结果

为进一步了解这些文献在研究方法层面的使用现状,我们从研究范式、数据收集方法和数据分析方法三个维度进行了具体的分析。

(一)研究范式

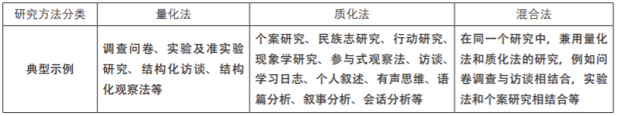

研究范式主要分为论述研究和实证研究两种。论述研究针对研究问题介绍相关理论或者提出自己的观点,是主观性的表述;实证研究使用量性、质性或量性与质性相混合的方法收集数据研究问题,是建立在客观数据基础上的研究。我们对量性研究、质性研究和混合研究方法的定义参考了文秋芳和林琳(2016)的文章(见表1)。此外,参考文秋芳和林琳的文献分析方法,每篇文章分别由两位专家同时评审,两位专家的评审一致率为91.89%,其中有争议的文章由两位专家共同协商解决。

表1 量性研究、质性研究和混合研究典型示例(文秋芳、林琳,2016)

在所选文章中,论述类文章共43篇(54.43%),实证类文章共36篇(45.57%);在实证类文章中,27篇是量性研究,5篇是质性研究,4篇是混合研究。按照发表时间来看,论述类研究在1989—1999年共有6篇,2000—2009年共有20篇,2010—2018年共有17篇;实证类研究自2000年以后才出现,2000—2009年共有7篇,2010—2018年共有29篇(见图1)。

按照研究主题来看,论述类研究主要关注的是汉语教师培养模式(31篇)、课堂教学(5篇)、相关理论介绍(4篇)和历史研究(3篇),而实证类研究主要关注教师认知(20篇)、课堂教学(13篇)和教师培养(3篇)。

(二)数据收集方法

论述研究一般不需要收集数据,因此本文只讨论实证研究的数据收集方法。在所选的36篇实证研究文章中,量性研究常用的数据收集方法有调查问卷和课堂观察,质性研究常用的数据收集方法是访谈和日志写作。

所选实证研究使用最多的数据收集方法是调查问卷,共有21篇(58.33%)。其中使用研究者自己开发的调查问卷的研究有10篇;报告调查问卷信度系数的只有2篇;共有16篇研究报告了调查问卷使用的量度,使用5度量表的有11篇,使用4度量表的有3篇,使用6度量表的有3篇①;共有16篇研究报告了所用调查问卷包含的题目数量,平均每个调查问卷使用了27.64个题目(SD=9.43,min=15,max=46)。

课堂观察是另一种常见的数据收集方法。所选实证研究中,有14篇文章(38.89%)使用了课堂观察,其中4篇使用了二手录像,如优秀汉语教师的教学录像。此外,还有7篇(19.44%)使用了访谈,如刺激性回忆报告;2篇(5.56%)使用了日志写作。在所有使用课堂观察、访谈和日志写作的研究中,只有4篇文章报告了课堂行为、访谈或日志编码的规则(江新、郝丽霞,2010,2011;刘弘,2012;刘弘、王冰,2013)。

一项研究可以使用一种或多种方法收集数据。在所选实证研究中,25篇只使用了一种数据收集方法,其中17篇只使用了调查问卷,6篇只使用了课堂观察,2篇只使用了访谈;9篇使用了两种数据收集方法;2篇使用了三种数据收集方法。

(三)数据分析方法

因为质性研究数量过少,因此本文只讨论使用量性研究(27)和混合研究(4)中的数据分析方法。所选文章使用的数据分析方法主要分为两种:纯描述性分析方法、描述性和推论性统计相结合的分析方法。使用纯描述性分析方法的共计15篇(48.39%),主要使用频次或百分比来回答相关的研究问题。使用描述性和推论性相结合的分析方法的共计16篇(51.61%);在推论性分析方法中,13篇使用了独立样本t检验,3篇使用了方差分析,3篇使用了非参数检验,4篇使用了相关分析,2篇使用了因素分析,1篇使用了回归分析②。在所选量性研究中,14篇研究报告使用了SPSS软件,其他研究未报告所使用的统计分析工具。

四、讨论

本文以国内汉语二语教育界的四本主流期刊为基础,选取了79篇有关汉语教师的研究文章,从有关研究方法的三个角度(研究范式、数据收集方法和数据分析方法)对所选文章做了具体分析。接下来我们讨论分析的结果,以进一步回答本文关心的两个问题:①汉语教师研究在研究范式、数据收集和数据分析方法上的使用现状;②汉语教师研究在这三个层面上存在的不足。

(一)研究范式

就现状而言,在总的研究范式方面,有关汉语教师的研究经历了三个阶段。第一个阶段是1980—1999年,该阶段以论述类研究为主,讨论了汉语教师应有的素质、培养模式和课堂教学等议题,但缺乏数据论证。第二个阶段是2000—2009年,该阶段依然以论述类研究为主,但已经出现了部分实证类研究,比如对教师教学效能感(徐彩华、程伟民,2007)和课堂师生互动(张东波等,2008)的研究。第三个阶段是2010年以后,该阶段实证类研究占据了主导地位,实证类研究的范围更加广泛,涵盖教师认知和教师课堂教学等多个方面,研究数量和质量也都有了大幅增长和提高。存在的不足主要是量性研究(27篇)和质性研究(5篇)、混合研究(4篇)的文章数量比例严重失衡。

究其原因,实证研究范式在汉语教师研究领域内的大量应用与国内英语教学界量性研究占据主导地位是相对一致的(文秋芳、林琳,2016),有关汉语教师的研究多数是借鉴英语教师的研究。文秋芳和林琳对《外语教学与研究》2001—2015年发表的255篇文章的研究方法做了总结,发现量化法占据了绝对的主导地位(79.61%),其次是混合法(12.94%)和质化法(7.45%);而同时期TESOL Quarterly发表的文章中质化法占据了半壁江山(50.19%),其次是量化法(32.83%)和混合法(16.98%)。国内外在研究范式趋势上的差异反映了国内外语言教育研究处于不同的发展阶段。以TESOL Quarterly为例,其所发文章经历了“质性研究主导(1967—1980)——量性研究主导(1981—1995)——质性研究主导(1996年至今)”的轮回过程,质性研究在英语教育界有着长达50年的历史。而国内汉语教师的实证研究还处于初级发展阶段,量性研究因其在数据收集和分析方面的便利性而被广泛应用。质性研究的优势在于能够通过使用多种多样的方法从相对少量的研究参与者中收集到较为深入的数据,有助于研究的纵深发展,很适合教师研究。但因为质性研究在中国社会科学领域内总体弱势,再加上质性研究者的缺少和质性研究实际操作的相对繁琐,导致质性研究在汉语二语教师研究领域使用较少。

(二)数据收集方法

在数据收集方法的现状层面,现有汉语教师研究的数据收集方法已经相对成熟。研究者或借用已有的调查问卷或开发新调查问卷进行量性研究,或使用课堂观察、访谈、日志等方法进行质性研究,或使用不同方法从多角度研究相关问题;研究使用的方法基本符合所研究的问题。但现有研究在数据收集方法的使用上还存在不足之处,主要表现在以下几个方面。

第一,很多研究没有报告调查问卷的信度(reliability)和效度(validity)。在所选研究中,只有两篇研究报告了问卷的信度系数(例1),这说明大部分研究者还没有认识到该问题的重要性。信度和效度是考察调查问卷有效性的重要指标(DØrnyei & Taguchi,2010)。一般认为信度大于0.70的问卷是可信的(Cronbach,1951);如果信度较低,研究所收集的数据和所得结果的有效性就令人质疑。

例 1:……在本次测量中,该问卷的情感耗竭维度内部一致性α系数为0.792,去人性化维度为0.561,低成就感维度为 0.789。(郭睿,2014)

第二,现有研究在使用课堂观察、访谈或日志写作时,较少研究报告如何编码和评定(例2),没有研究报告评定者间信度系数(inter-rater reliability)。对课堂观察、访谈和日志写作的分析,常见的方法是对转写的或已有的文本进行编码分析。鉴于编码分析具有很大的主观性,一般由两个或多个评定者按照设定的标准对文本进行分析,并评测不同评定者编码分析之间的信度(Cohen等,2011)。如果评定者间信度系数较高(0.9以上),说明编码标准较为合理;如果信度系数较低,说明编码标准比较模糊,或文本具有争议性,需要重新进行编码。

例 2:“这个法国学生呢[1],问题很大,他的发音[2]。但是我觉得在这里你要是一个字一个字地纠音首先是浪费时间[3],再一个对于他的自尊心是一种伤害[4],所以我就用一两个(停顿)[5],选一两个词纠音[6],我在他的一句话里面纠正了两个词[7]。”(教师 C)

这段报告被切割为 7 个部分,每个部分代表一个教学思想单元。单元[1]被命名为了解学生的国别,归为“关于学生的知识”的教学思想类别;单元[2]被命名为了解学生的发音情况,仍归为“关于学生的知识”类;单元[3]是考虑逐字纠音浪费时间,归入“监控时间”类;单元[4]是保护学生的自尊心,归入“情感”类;单元[5]话未说完不归类;单元[6]是决定选一两个词纠音,归入“做出决策”类;单元[7]纠正学生的发音,归入“语言处理”类。(江新、郝丽霞,2010)

(三)数据分析方法

在数据分析方法的现状层面,现有研究反映出研究者具备了基本的统计知识和统计能力,如t检验的大量使用,以及方差分析、非参数检验等分析方法的正确应用。但是汉语教师研究在数据分析方法层面仍然存在以下不足。

第一,纯描述性的研究略多。虽然纯描述性的研究有其自身价值和意义,但是推论性研究方法的使用或许可以将所收集数据的价值最大化。比如通过使用推论性统计方法,我们可以了解不同群体在某方面的差异是否具有显著性,或者两个相关因素之间的关联强度是否具有显著性,还可以通过效应量(effect size)来了解组别差异或者关联强度的实际显著意义(Plonsky & Oswald,2014)。

第二,所选研究中使用最多的推论性统计方法是独立样本t检验,这样有一定的局限性。首先,这表明了研究对象分类的局限性。独立样本t检验只能用于被试包含两组的研究,比如对比男教师和女教师或新教师和老教师。t检验的大量使用说明多数研究对被试使用了二分法。在被试数量充足的情况下,建议对被试进行细致分类,这样可以使研究更加深入。比如根据教师教龄可以分成新手教师、熟手教师和专家教师(江新、张海威,2011),这样就可以探索三组群体在汉语教学认知或课堂教学等方面的异同,有助于我们对汉语教师成长过程的深入认识。其次,t检验的大量使用反映了研究者掌握的研究方法的局限性。因为t检验的局限所在,有研究分别就性别、学历和教龄对因变量的影响做了一系列的t检验,而没有考虑自变量之间的交互影响。汉语教师本身具有很多复杂的背景特点,只使用t检验就不能探索多个变量间的共同影响。方差分析、多元回归分析、混合效应模型和结构方程模型等可以研究多个变量对因变量的不同作用及其之间的交互效应,这些方法更能揭示出影响汉语教师教育的不同因素的相对重要性及其相互影响。

第三,研究和统计工具较为单一。在质性研究中,较少研究者报告使用数据分析软件,且尚未有研究者报告使用NVivo(Bazeley & Jackson,2013),而NVivo是专门用来分析录像、录音和其他质性数据的一种研究工具,在国外教师研究领域的应用十分成熟、广泛。此外,现有研究报告使用的统计工具只有SPSS,而在国际研究领域,R因其免费、开源性和强大的技术支撑而日益流行,越来越受到研究者的重视,并广泛应用于多个学科领域。研究和统计工具使用的单一化反映了本领域在研究方法方面与国际同行的差距。

在推论性统计结果的报告方面,也存在一些不规范之处,主要表现在以下方面。

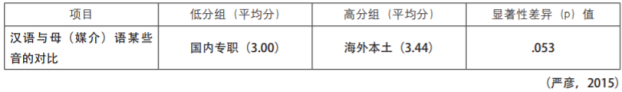

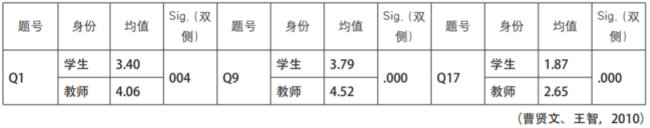

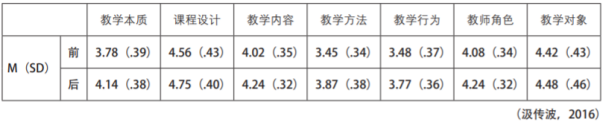

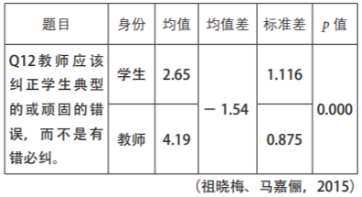

第一,均值和标准差的报告格式不规范。常见的不规范报告有两类,一是只报告均值,不报告标准差(例3和例4);二是均值和标准差都不报告,只报告显著性或者置信区间(例5)。较为规范的报告格式是同时报告均值和标准差(例6),如“M=12.00,SD=3.65”,其中M(mean)指的是均值或平均数,SD(standard deviation)是标准差。同时报告均值和标准差有助于读者更好地理解研究结果。

例3:

例4:

例5:在反映习得天赋的认识上,调查项 1:“孩子学外语要比成年人更容易一些”。“t 分布”处理表 明,培训伊始,志愿者选择置信区间位于 4.26—3.04 间,集中偏向“同意”。其中 65% 志愿者选择“同意” 或“非常同意”;后期调查发现,置信区间更向“同意”集中,在 4.39—3.31 之间,选择“同意”的人数 升至 40%。……(陶健敏,2005)

例6:

第二,t/F值、自由度值(df)和显著性水平的报告格式不规范。常见的不规范报告有三种:①只报告t/F值,以及显著性与否,忽略自由度(例7);②只报告显著性,忽略t/F值(例8);③不报告具体p值(例7)或p值为0(例4和例8)。比较规范的格式是同时报告t/F值、自由度和显著性水平(例9),如t(81)=2.32,p=0.02或F(1,118)=47.86,p<0.0001。显著性水平的本质是概率,一般情况下不可能是0。统计分析软件因为小数点。

例7:通过表7可以发现,场依存型教师和场独立型教师在语言知识教学中使用的教学策略的频率呈显著差异的分别是 Q9(t =- 0.959,p < 0.05)、Q10(t =- 1.452,p < 0.001)和 Q11(t = 0.392, p < 0.05);其中 Q9 和 Q10 两项是课堂教学中教师对学生学过语言点进行对比和归类的策略。这表明,场依存型教师较少会对学生学过的语言点进行归类和对比,而场独立型教师则经常这样做。(吴勇毅、段伟丽,2016)

例8:

例 9:单样本 t 检验的结果显示,母语者理解陌生的名名组合时选择关系解释的比率显著高于概率水平(0.5),t(42)= 2.641,p = 0.012 < 0.05;二语者理解陌生的名名组合时选择关系解释的比率也显著高于概率水平,t(41)= 2.778,p = 0.008< 0.01。这个结果……(江新等,2016)

例10:

第三,小数点后保留的数字位数不统一。在所选研究中,小数点后保留的数字位数最少是0,即只报告整数,最多的保留了5位(例10)。规范的格式一般是保留小数点后两位数字(例6),显著性水平p值可以视情况适当增加位数。

此外,已有的相关研究都没有报告效应量(effect size),而效应量对科学研究(如元分析和功效分析)的重要性在国外二语研究领域已经被越来越多的研究者和期刊所接受(Ellis,2000;Plonsky & Oswald,2014),很多期刊如The Modern Language Journal和Language Learning都要求投稿人在文章中报告具体的效应量。现有研究没有报告效应量的原因有二:一是效应量在国际二语研究领域中的应用较晚,仅有10多年的历史,还没有完全普及;二是国内汉语二语研究领域还缺乏对效应量基本概念和使用方法的介绍。

现有研究在数据统计分析和推论性统计结果报告方面存在不规范之处,或许并不影响读者对研究结果的理解,但一定程度上表明:①部分研究者缺乏相应的数据统计分析训练;②国内该领域缺乏相关的指南和规范说明。正如我们在前文所言,汉语国际教育领域对研究方法以及统计分析方法的重视程度不足。一方面,开设统计分析方法课程的高校数量很少;另一方面,已开设的统计分析方法课程在教学内容方面有局限性。在推论性统计结果报告方面,汉语国际教育领域缺乏相关的指南和规范可能是主要原因。以期刊为例,国内主流汉语国际教育期刊只对参考文献格式做了基本规定,而忽视了对研究数据和研究结果的报告格式的规范,这在一定程度上导致了研究者按照自己的理解使用多种方式报告统计数据和结果,进而导致报告格式的不统一和不规范。反观国际语言教育研究领域,比较流行的统计数据报告格式是美国心理学会推荐的APA格式(American Psychological Association,2009),美国心理学会有专门的手册指导研究者如何报告研究数据和结果,用以规范研究者报告研究数据和研究结果的方法。

五、对汉语教师研究方法使用的建议

诚如文秋芳、林琳(2016)所言,“研究方法的使用是为回答研究问题服务的,方法并无好坏、优劣之分。不同的研究问题需要不同的方法来解答,重点在于是否用对了方法、是否科学”,量性研究、质性研究和混合研究在汉语二语教师教育领域各有所长。为了改进汉语教师研究中使用的研究方法,本文提出以下建议。

第一,量性研究、质性研究和混合研究要继续深入和规范。目前国内汉语教师研究领域的量性研究多借用已有的调查问卷来收集数据,且多借助于组间均值对比,比如用t检验和方差分析来分析数据,缺乏更为多元的方法来促进研究的深入发展,且数据收集和数据分析及结果报告方面多有不规范之处;质性研究和混合研究的数量较少。因此本文建议国内研究者要继续拓展和规范本领域的量性、质性和混合研究。一方面,要使用多种不同的量性和质性方法加强汉语教师教育的研究,比如量性研究中的多元回归分析、结构方程模型以及质性研究中的行动研究和人种志等,以更好地探讨影响汉语教师发展的多重因素,为汉语国际教育师资项目的课程设置和培养模式的创新提供更加切实可行的证据支撑。另一方面,研究者要多借鉴国外二语教育研究领域内的研究方法,提升在研究设计、数据收集和数据分析层面的科学性,促进研究的规范化。

第二,提高研究方法在汉语国际教育课程体系中的地位。与国外英语教师教育课程相比,汉语国际教育课程体系对研究方法的重视还远远不够,研究方法课程的地位还十分薄弱。在《汉语国际教育本科专业建设研究:2013年全国高校汉语国际教育/对外汉语本科专业建设研讨会论文选》(程娟、施家炜,2017)中,没有一篇文章以探讨研究方法的课程为主题。据我们了解,全国较少有大学在本科期间开设面向汉语国际教育的研究方法课程,多数学校只在硕士和博士期间开设研究方法课。此外,汉语国际教育领域尚未有系统的针对本领域的研究方法类书籍,而国外英语教育界的研究方法类书籍数不胜数。因此,我们建议在本科阶段就开设研究方法课程,硕士和博士阶段要开设相应的中级和高级课程,每级课程都要涵盖量性和质性研究以及相应的统计分析方法,形成不同层次的研究方法课程体系,切实提高业内研究者的研究方法素养和统计分析能力。此外,业内研究者也应尽快撰写相配套的研究方法类教材和配套资源,为研究方法课程的开设提供支持。

第三,建议领域内相关协会和期刊制定有关研究方法使用、研究数据和研究结果报告格式的指南与规范。在美国,美国心理协会和现代语言协会各自制定了相应的指南和规范,如Publication Manual of the American Psychological Association(6th ed.)(2009)和MLA Handbook (8th ed.)(2016),用以指导本领域的研究者使用较为规范的方法进行研究,用规范的格式报告研究结果,这在很大程度上保证了其领域研究的规范性和科学性,对国际心理学、语言学、二语习得等领域都有着十分广泛的影响。因此我们建议国内汉语教育领域相关的教学和学术协会以及期刊编审成员也应在此方面着力,编写相关的研究方法指南和论文发表格式规范,进一步发挥其在科学研究领域的指导和引领作用,促进本领域研究的规范化、科学化和国际化,促进汉语二语教育研究与国际的接轨。

六、结语

本文对有关汉语教师的实证研究使用的研究方法从多个维度做了梳理,讨论了不同的数据收集和数据分析方法的使用现状,指出了其中存在的不足和不规范之处,相应地提出了三点建议。

本研究还有以下不足:第一,本文只选取了具有代表性的四本期刊作为研究对象,尽管所选文章具有很强的代表性,但或许尚不足以一览本领域研究之全貌,今后研究可以加入更多期刊和硕博论文,以更全面地展现汉语二语教师研究的现状。第二,本研究只对相关的研究方法做了梳理,但是并未分析研究者所使用的研究方法是否符合其研究主题,今后研究可以加强对这一问题的探索,促进汉语教师研究方法的科学应用。

附注:

① 其中一项研究使用了两个量表,两个量表的量度不同,故总数(16)和各分项数之和(17)有差异。

② 部分研究使用了多种推论性统计方法,故总数和各分项数之和有差异。

参考文献:

[1] 曹贤文,王智. 对外汉语教师与欧美留学生对"有效教师行为"的评价. 语言教学与研究,2010(6).

[2] 程娟,施家炜. 汉语国际教育本科专业建设研究:2013 年全国高校汉语国际教育/对外汉语本科专业建设研讨会论文选. 北京:北京语言大学出版社,2017.

[3] 高一虹,李莉春,吕王君. 中、西应用语言学研究方法发展趋势. 外语教学与研究,1999(2).

[4] 高一虹,吴红亮,李莉春. 关于外语教学研究方法的调查. 外国语(上海外国语大学学报),2000(1).

[5] 郭睿. 对外汉语教师职业倦怠:现状与对策. 语言教学与研究,2014(6).

[6] 黄启庆,刘薇. 国际汉语教师研究三十年回顾与展望. 云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2017(2).

[7] 汲传波,刘芳芳. 教师认知视角下的职前汉语教师语法教学信念研究. 语言教学与研究,2012(6).

[8] 汲传波. 职前国际汉语教师语言教学信念发展研究. 华文教学与研究,2016(3).

[9] 江新. 第二语言习得的研究方法. 语言文字应用,1999(2).

[10] 江新,郝丽霞. 对外汉语教师实践性知识的个案研究. 世界汉语教学,2010(3).

[11] 江新,郝丽霞. 新手和熟手对外汉语教师实践性知识的研究. 语言教学与研究,2011(2).

[12] 江新,张海威. 对外汉语教师教学观念与教学行为的研究. 见:北京语言大学对外汉语研究中心. 国际汉语教学理念与模式创新——第七届对外汉语国际学术研讨会论文集. 北京:外语教学与研究出版社,2011.

[13] 江新,房艳霞,杨舒怡. 汉语母语者和第二语言学习者名名组合的理解. 世界汉语教学,2016(2).

[14] 刘弘. 对外汉语职前教师课堂观察与分析能力研究. 世界汉语教学,2012(3).

[15] 刘弘,王冰. 对外汉语教师课堂积极反馈语研究. 语言教学与研究,2013(3).

[16] 吕必松. 中国对外汉语教学法的发展. 世界汉语教学,1989(4).

[17] 孟悦. 目前我国应用语言学研究方法的调查与分析. 现代外语,1993(1).

[18] 齐沪扬,曹沸,刘亚辉. 对外汉语教学研究的发展概况和学术进展(2013—2014). 见:北京语言大学对外汉语研究中心. 汉语应用语言学研究(第 5 辑). 北京:商务印书馆,2016.

[19] 陶健敏."国际汉语教师中国志愿者计划"志愿者语言习得理念纵深式个案调查. 暨南大学华文学院学报,2005(4).

[20] 文秋芳,林琳. 2001—2015 年应用语言学研究方法的使用趋势. 现代外语,2016(6).

[21] 文秋芳,王立非. 二语习得研究方法 35 年:回顾与思考. 外国语(上海外国语大学学报),2004(4).

[22] 吴勇毅. 如何研究汉语教师及其发展?国际汉语教学研究,2017(1).

[23] 吴勇毅,段伟丽. 后方法时代的教师研究:不同认知风格的汉语教师在课堂教学策略运用上的差异. 语言教学与研究,2016(2).

[24] 徐彩华,程伟民. 对外汉语教师自我教学效能感研究初探. 汉语学习,2007(2).

[25] 严彦. 不同环境不同岗位教师的课堂语音教学策略调研. 华文教学与研究,2015(3).

[26] 张东波,赵守辉,刘永兵. 新加坡华文课堂的教师提问与师生互动. 语言教学与研究,2008(3).

[27] 祖晓梅,马嘉俪. 汉语教师和学习者对课堂纠错反馈信念和态度的比较. 汉语学习,2015(4).

[28] American Psychological Association. Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association, 2009.

[29] Bazeley, P. & Jackson, K. Qualitative Data Analysis with NVivo (2nd ed.). Los Angeles: SAGE Publications, 2013.

[30] Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. Research Methods in Education (7th ed.). London: Routledge, 2011.

[31] Cronbach, L. J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 1951, 16(3).

[32] Dörnyei, Z. & Taguchi, T. Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing. New York: Routledge, 2010.

[33] Ellis, N. Editor's statement. Language Learning, 2000, 50(3).

[34] Henning, G. Quantitative methods in language acquisition research. TESOL Quarterly, 1986, 20(4).

[35] Lazaraton, A. Current trends in research methodology and statistics in applied linguistics. TESOL Quarterly, 2000, 34(1).

[36] Modern Language Association. MLA Handbook (8th ed.). New York: The Modern Language Association of America, 2016.

[37] Plonsky, L. & Oswald, F. L. How big is "big" ? Interpreting effect sizes in L2 research. Language Learning, 2014, 64(4).

[38] Richards, K. Trends in qualitative research in language teaching since 2000. Language Teaching, 2009, 42(2).