作者简介:张治国,男,江西于都人,上海海事大学教授,博士,研究方向为语言政策和语言规划。

一、引言

语言是我们绝大多数人每天都要接触到的东西。有人花钱学语言或享受语言服务,有人则免费推广自己的语言,但语言能力并非花钱就能买到的,也不是能够赠送的。

那么语言有价值吗?倘若有,我们又该如何来理解它?语言的价值对人们的语言选择有何影响?语言的价值如何才能得到发挥和保护?如何解决个体和集体在进行语言选择时所遇到的矛盾或冲突?语言政策与语言价值和语言选择之间有何关系?

本文拟根据国内外学界现有的相关研究成果来厘清上述问题,以便我们更好地理解、解释和管理身边的语言活力、语言价值、语言选择和语言政策等现象。

二、语言价值

(一)语言观与语言价值

语言观就是人们对语言来源、性质及功能的看法,①语言观决定着人们对语言价值的理解及分类。语言价值是指语言能给其使用者所带来的眼前的或未来的,显性的或隐性的,有形的或无形的利益之总和。至于语言价值的分类,人们可能会提出很多,如军事价值、情报价值、历史价值、经济价值、政治价值、民族价值、资源价值……,这些都是难以穷尽的分类,其中有些在内容上还是相互重叠的(如军事价值和情报价值),因此,这种分类不太适合学术探讨。

目前,国外对语言价值进行穷尽式分类研究的也不多,最具代表性的人物有如下5位:

(1)法国社会学家布迪厄(Bourdieu),②他提出了语言的3种资本或价值,它们是经济资本(economic capital,即物质或财富)、文化资本(cultural captital,即知识或技能)和象征资本(symbolic capital,即声望或荣誉);

(2)德国社会语言学家库尔马斯(Coulmas),③他认为语言的价值包含使用价值(utility value)和交换价值(exchange value),前者像商品一样具有实用性,故也称商品价值(commodity value),后者则像宝石一样只有在交换中才能体现出价值,故也称功能价值(functional value);

(3)荷兰社会语言学家德斯万(de Swaan),④他指出了语言的交际价值(communication value)或Q值(Q-value),即作为第一语言或母语使用者的普及率(prevance)与作为第二语言或外语使用者的中心度(centrality)之乘积;

(4)以色列语言政策专家斯波斯基(Spolsky),⑤他把语言的价值分为实用价值(pragmatic value)、潜在价值(potential value)和象征价值(symbolic value);

(5)日本社会语言学家井上史雄,⑥他主张把语言的价值分为理性价值(rational value)或市场价值(market value)和情感价值(emotioal value)。

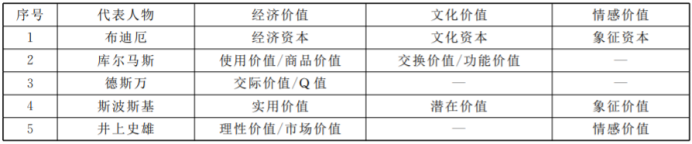

尽管上述5位对语言价值的分类名称不同,但其实质大同小异,它们都可归结为经济价值、文化价值和情感价值3种(见表1)。

表1 语言价值的分类

注:“—”表示无相应的名称。

(二)语言的经济价值

据表1,语言的经济价值是指语言的使用价值、商品价值、交际价值、实用价值、理性价值或市场价值,也就是说,它能给语言使用者直接或间接带来实用或经济方面的好处。语言的经济价值主要是基于语言为“商品”(commodity)的语言观。

对于语言是否属于商品的论题,国外学界已经做过不少研究,⑦他们的研究结论是:语言属于商品,而且是一种特殊商品,它的经济运行过程和性质除了具有一般商品的共性外,还有自己的特性。例如,德斯万认为,语言是一种“高度集体化商品”(hypercollective goods),即使用该商品的人越多,其使用价值越大,反之亦然。⑧井上史雄则指出,一般商品卖出去了,自己手头就变空了,而且多了就不值钱,使用久了还会被消耗掉,语言商品则相反,加之,购买者付了钱不努力学的话,还是买不到。⑨

语言的经济价值体现在语言的使用人数和使用范围上。语言的使用者(包括母语、二语和外语使用者)越多,说明该语言使用价值越大,其经济价值也就越高;语言的使用范围(包括地域和领域)越广,说明该语言越强,其经济价值也就越高。当前,英语是世界语言体系中经济价值最大的语言,它成了世上唯一的“超核心语言”(hypercentral language)。⑩

相关研究⑪表明,语言的经济价值越大,其使用者的工作效率和经济收入就会越高。《圣经》中“巴别塔”故事就证明了语言的经济价值与工作效益存在密切关系——如果工作中大家不能使用同一种的语言,工作效率就下降,于是,巴别塔工程便搁浅了。而井上史雄所列举的日本案例则证实了语言的经济价值与经济收入之间的关系:在日本,尤其是在日本的外资企业,英语能力与收入水平成正比关系。尽管如此,但语言毕竟是特殊商品,其经济价值与使用者经济收入的关系有时也不尽其然,如稀缺语种的翻译费比通用语言(如英语)的翻译费要贵,此时,稀缺语言的经济价值似乎得到放大。这是“稀缺价值规律”(或物以稀为贵价值规律)起作用的结果。⑫

(三)语言的文化价值

语言的文化价值是指语言蕴含的文化所体现的价值(如历史价值、美学价值、情报价值或战略价值等)。

语言的文化价值主要是基于语言为“资源”(resource)的语言观。资源包含自然资源和社会资源,前者有形,后者无形。语言属于社会资源,所以,人类对语言资源的认识、发掘、开发和利用都容易被许多人所忽视或低估或高估。语言的文化价值具有潜在性、延伸性和可交换性的特点。⑬因此,语言的文化价值需要专业人员(如语言学家)的发掘与开发,正如艺术品的价值需要专家来鉴定一样。

语言的文化价值与语言目前的大小或强弱状态无直接关系。也就是说,任何语言都具有潜在的文化价值,但大小不一。通常,当语言所蕴含的文化越博大精深时,其文化价值就越大。

根据时间维度,语言的文化价值可以体现在3个方面:一是语言所蕴含的历史文化。有些语言与某些特定的历史文化存在密切联系,如阿拉米语(Aramaic)所蕴含的古代西亚和近东文化,拉丁语所承载的古罗马文化,梵语所体现的佛教文化和印度教文化;二是语言所蕴含的当代文化。有些语言尽管历史不长或所蕴含的历史文化较少,但它们所承载的当代文化也是有价值的,如世界语(Esperanto)和伊多语(Ido)都是近代的人造语言,历史不过100多年,但它们的诞生和使用都给人类带来了一定的当代文化价值;三是语言所反映的未来文化。由于人类目前对语言以及语言所蕴含文化的认识还只是冰山一角,而且影响语言文化价值判断的变量太多,因此我们当下还很难准确地判断各种语言所蕴含的文化价值,但有朝一日它们的文化价值有可能就被发现和利用。如有些很小的语言却能在某些特殊时候显示出其特别的情报价值:当语言作为密码用来接发军事情报时,懂得该语言的人越少,其安全性就越大,情报价值也就越高。例如,二战时期美军利用本国的印第安语接发情报,使得日军无法破译,从而拯救了许多美军的性命和财产。

此外,语言的文化价值在外部条件成熟时有可能转化为经济价值。譬如,我国湖南省江永县的女书已经失去了其使用价值,但它还有文化价值,电影《雪花秘扇》就是根据女书文化来编写的,江永当地还建立了女书博物馆,并出售各种印有女书文字的产品(如书签、文化衫、湘绣等),女书文化成了当地的一张旅游名片,为当地人增加了就业和创收。可见,当语言的文化价值得到适当的开发和利用时,它可带来经济价值。

(四)语言的情感价值

语言的情感价值是指那些能够满足语言使用者身份需求或情感需求的价值。语言的情感价值主要是基于语言为“身份”(identity)的语言观。人类是有情感的动物,情感成了人类最基本的存在方式之一,而身份或认同是人类情感追求或精神追求的基本内容之一。身份或认同可“通过文化,尤其是文化中的语言来体现”⑭,因为语言可以代表一种身份,抒发一份情感,表现一种态度,展现一种精神,它具有“符号”性和“象征”性的作用。故此,布迪厄⑮用“象征资本”的概念来描述那些经济学中无法测量的东西,也就是说,情感价值无法以客观标准来衡量。井上史雄⑯把语言的情感价值分为绝对情感价值和相对情感价值。前者是指母语为其使用者所带来的价值,世上多数人都对自己的母语怀有一份珍贵的情感,这是一种自幼逐渐形成的精神家园,它具有一种不可替代的心理价值。语言的相对情感价值是指人们在学习和使用二语或外语时所逐渐培养的一种心理价值,但情感没有人类对母语的那么深。

语言的情感价值与语言的大小强弱有时无关,有时则有关。例如,有些语言的使用者很少,使用空间也很有限,但对于其使用者来说,这些语言伴随着他们的成长,是他们族群或国家的灵魂,具有很高的情感价值和象征意义。于是,语言(往往是国语等强势语言)的情感价值有时候“与国家的政治体制、宗教和民族紧密相联,情感价值便成为唤醒民族意识的重要手段”⑰。不过,社会上还有些人因为自己母语(包括方言)的弱小而不便使用或羞于使用,于是他们转用其他语言,对于这些人来说,其母语的情感价值就不大了。可见,语言的情感价值主要体现在语言的使用者身上——有些人非常在乎,而有些人则无所谓。

(五)三种语言价值的关系

语言的价值分为经济价值、文化价值和情感价值,但它们的价值大小是不一样的,而且,并不是说所有的语言都同时具有这3种价值。例如,对于失去使用者的语言(如消亡的语言)来说,它可能有文化价值,但其经济价值和情感价值很小甚至没有。

语言的3种价值是相互影响和彼此促进的。例如,当一门语言的文化价值很大,并得到很好开发后,这可以促进该语言的经济价值和情感价值。同理,当一门语言的经济价值很高时,人们学习和使用它的机会就增加,用该语言来记载和传承文化的机会也增多,放弃该语言的人就减少(即绝对情感价值增加),转用该语言的人也增多(即相对情感价值增加),从而导致该语言的文化价值和情感价值也随之增高。

语言3种价值的大小不是永恒不变的,它们会随着以下情况的变化而变化:语言使用者的人数、语言使用的空间、语言潜在资源的开发与使用以及语言使用者的语言态度和情感态度。

三、语言选择

(一)语言选择的定义及性质

全球化、工业化及城市化的浪潮加速了不同语言或方言人群间的交流与合作,故语言接触、双语双言或多语多言的学习与使用成了现代人的家常便饭,语言选择也随之成为“常客”。语言选择是指人们在学习或使用语言时所做出的有关语种、方言或文体的选择。⑱此外,放弃某种语言(包括母语)及其变体,即语言转用(language shift),也是语言选择的一种表现。人人都有权进行语言选择,它是“人权和民权的一个重要组成部分”⑲,但语言选择会受到诸多外部因素或环境的影响。

语言选择可以出现在个体或集体上,德斯万分别称之为语言的“个体选择”(indicidual choice)和“集体选择”(collective choice)。⑳有时个体选择不得不服从集体选择,如一位学生想在学校学习希伯来语,但学校只开设了英语和法语课程,那么该生只好放弃自己的初衷,便在英、法两个语种里进行选择。语言选择可发生在语言学习和语言使用两个过程中。正如我们无法选择自己的出生一样,我们也无法选择自己的母语。因此,对于个体而言,语言学习中出现的语言选择一般是指人们在学习二语、外语或方言前所做出的语种或语体选择。而语言使用中所出现的语言选择是指人们在自己的语库(linguistic repertoire)中挑选所要的语种及其变体和文体。可见,语言学习中出现的语言选择是发生在母语或第一语言习得之后,而语言使用中出现的语言选择则发生在二语、外语或方言掌握之后。

(二)语言选择与语言价值的关系

人类历来在面对选择时都会采取“两害相权取其轻,两利相权取其重”的原则,语言选择也不例外。人们在语言学习和语言使用时会根据不同的需求来进行语言选择。语言学习时的语言选择是建立在一定的利益需求和价值选择上的,即主要是根据语言价值来进行的。

大多数人会根据语言的经济价值的大小来进行语言选择。因为学习及维持一门语言是需要时间、金钱和精力的,也就是说,二语或外语的学习,尤其是工具型动机(instrumental motivation)的二语或外语学习,在很大程度上是一种投资行为。投资者都希望投资少,回报大。通常,经济价值较大的语言可以让其学习者投资更少,回报更大。“学习英语等强势语言,可以买到价格较便宜的辞书。与此相反,学习乏人问津的语言,教材和辞书价格昂贵,学习初期经济上需要多付出,如果没有钱,不可能坚持学习。”㉑

此外,人类在选择想要学习的语言时经常会遵循“往上走”(upwards)㉒的原则:学习比自己母语更强势的语言,也就是说,人们更愿意学习比自己母语的语言价值更大的语言。可是,对于普通人来说,他们很难判断一门母语之外语言的文化价值,也不存在对该语言的情感价值,因此,他们只能根据语言的经济价值来进行选择。语言使用时的语言选择往往受到以下3个因素的影响:一是说话者的语言能力,个人语库越大的人,使用语言前越需要做出语言选择,而单语单言的人根本谈不上语言选择;二是说话者的愿望,说话者在交流时一般会选择自己擅长的语言。例如,有些非英语国家的政府官员或企业高官在非正式场合可以用英语与外方交谈,显得亲切,但在正式场合则会选用自己的国语或官方语言,以便可以更从容和更准确地表达自己的观点;三是听话者的语言能力,为了达到交流的目的,说话者会尽量选择听话者懂得的语言。㉓但是,当上述第一和第三因素都不成问题(即说话者和听话者都有两门或两门以上共同的语言或语言变体)的时候,语言价值(尤其是情感价值)就成为语言使用者做出语言选择的动因之一。综上所述,我们不难发现,语言学习和语言使用时所做出的语言选择都与语言价值有关,但语言价值对语言学习时所做语言选择的影响要大于语言使用时所做语言选择的影响。

既然语言的经济价值是大部分人在学习外语或二语中选择语言时所依赖的标准或基础,那么,普通人是如何判断语言经济价值的大小呢?Wiese指出:“他们只是选择具有更多使用者的语言,或者选择过去和现在都具有更多用该语言书写的文献的语言,而文献作者一般都更喜欢选择具有更多使用者的语言来书写自己的文献。”㉔德斯万也认为,在语言选择中,“语言的使用者越多,其吸引力就越大”㉕。诚然,语言使用者的人数是判断语言经济价值的一个显性标志。但在语言选择中,不排除有根据语言的文化价值或情感价值来选择二语或外语的人,即融入型动机(integrated motivation)的语言学习者。不过,这种人的数量不大。例如,井上史雄指出,“日本很难提高本国的少数民族语言阿伊努语(Ainu language)的理性价值(即经济价值)。为了拯救它,日本只好依赖情感价值,即把期望寄托于幼小的下一代阿伊努族人身上。但是,当这些幼小的下一代成长后察觉到自己母语的经济价值很低时,便失去了对母语的信心。”㉖

总之,语言选择的基本原则是遵循“成本-收益(cost-benefit)理论,即争取收益最大化和成本最小化”。㉗也就是说,语言的经济价值是语言选择的基础。这既是语言经济学(econolinguistics)研究所得出的结论,㉘也是不少社会语言学家所研究的结果㉙。

(三)语言选择的影响

语言选择必然引发语言竞争,进而更加导致语言强弱的分化。显然,英语是当今世界竞争力最强的语言,因为“在世界多语的知识经济中,英语作为商品已经在多方面发挥着巨大的作用”㉚,英语成了大家追捧的“商品”,㉛从而使得英语在许多领域(如国际贸易)中产生了正面的“乘数效应”(multiplier effect)。㉜这种现象不是事先谁设计好的,而是“由许多个人的决定所导致的非蓄意的结果,大家完全没想到这些决定的综合结果会产生这样一个更大的语言星座体(language constellation)”㉝。于是,选择英语作为学习目标语的人越来越多,反过来,这种行为又增加了英语的经济价值,从而形成一个良性循环。有人(如库尔马斯、周有光)㉞把这种现象叫作“滚雪球效应”(snowball effect)即语言竞争中的“马太效应”(Matthew effect)——强势语言越强势,弱势语言越弱势。

四、语言政策与语言价值和语言选择的关系

(一)语言政策与语言管理

国家层面的语言政策是国家相关机构或群体对语言所做出的各种选择,它包括语言的地位规划、本体规划和习得规划。语言管理作为语言政策的一个成分,是了解、分析和实施语言政策的关键,而语言管理可以通过语言使用域(language domain)来进行。语言使用域是指某些群体在语言使用时的特定社会或物理空间。斯波斯基提出了常见的十大语言使用域:家庭域、学校域、工作域、公共域、司法医疗卫生域、宗教域、军队域、语言活动者群体域、政府域和超国家组织域。㉟

(二)语言政策与语言价值的关系

语言政策的制定者在做出决策之前需要通盘考虑语言政策的众多影响因素,语言价值便是其中重要的一个。对于语言价值的考虑,语言政策的制定者一方面必须重点考虑语言的经济价值,因为“成本-收益理论对于语言规划者及政府机构的语言政策制定与实施都是作用非凡的”㊱,对语言经济价值的考虑将有助于语言政策制定者做出“有原则的、明确的选择”㊲,这也符合语言自身的发展规律及人类的语言选择偏好。否则,语言政策制定者就容易在政策制定上犯错误,如新中国成立初期把国家第一外语定为俄语,但英语的经济价值明显高于俄语的经济价值,㊳于是,后来出现了如下现象:“有些全日制中学不愿意开设俄语课……让俄语教师从头学习英语,准备将来改教英语;有的学校把原来的俄语班中途改学英语,引起教学上的浪费和混乱。”㊴

另一方面,语言政策的制定者又不能完全跟着语言的经济价值走,还需考虑或照顾到语言的文化价值和情感价值,以便引导部分人的个体选择和部分团体的集体选择。个体的语言选择完全可以只按照语言的经济价值来进行,这无可厚非,但集体的语言选择(尤其是国家的语言选择)绝不能仅依照语言的经济价值来运行,有时还需要平衡好语言3种价值间的关系。因为从语言经济价值的角度来说,人类的工作效率与语言多样性是一对矛盾体,那么,语言政策的制定者不能只看语言的经济价值而忽视语言的文化价值和情感价值。国家若不通过语言政策来对没有经济价值或经济价值不大但有文化价值的语言加以保护、维持和发展,今后就有可能出现由此带来的各种各样意想不到的语言文化安全和语言资源安全,如一个国家可能缺乏非常时期(如战争或反恐)具有特别文化价值(如情报价值)的语言,再如当人类社会物质生活高度发达时却发现身边的语言单一而缺乏多样性。另外,国家在制定语言政策时若不考虑语言的情感价值,就容易无意中伤害到部分人的母语情感,从而引发社会偏激情绪或民族矛盾,进而有可能给国家带来政治安全和社会安全。㊵

总之,语言政策的制定及管理都应该遵循以经济价值为主,文化价值和情感价值为辅的原则,做到统筹兼顾。由于各种语言的价值大小不同,为了能充分发挥它们各自不同的价值,我们可以在语言政策的制定方面实行多语制,并通过语言功能或语言地位的划分来发挥众多语言各自不同的价值。例如,新加坡政府采取多语政策,以英语为谋生工具,通过母语来保留各民族的传统与文化。也就是说,新加坡的语言政策制定者看重英语的经济价值,同时兼顾各族母语的文化价值和情感价值。此外,我们还可以在语言政策的管理方面通过语言使用域来解决各语言价值大小不同的这一问题,如让各种语言的情感价值在注重情感交流的语言使用域(如家庭域)中得到实现,让主要语言的经济价值在讲究工作效率的语言域(如工作域和超国家组织域)中得到发挥,让诸多语言的文化价值在崇尚学术研究的语言域(如学校域)中得到施展。

(三)语言政策与语言选择的关系

语言政策与语言选择也存在密切的关系。首先,国家对语言的个体选择无法控制,更不能强迫,但可以通过出台语言政策来加以引导和管理。例如,国家出于反恐需要打算培养一批懂得一门没有多少经济价值但存在文化价值的语言人才,可是,个体在选择语言时都会选择经济价值大的语言,此时国家可通过出台相关的优惠政策来吸引个体的语言选择,并让他们实现投资效益最大化的梦想。

此外,国家对于一些弱小乃至濒危语言的管理要特别注意语言的情感价值。人的情感是非常复杂的,自动放弃一门语言与被迫放弃一门语言(尤其是自己的母语)给人的感觉是不一样的。因此,语言政策应该尽量避免有关强迫小语言,甚至濒危语言使用者进行语言转用的内容,相反,应该尊重这些人对自己母语的情感,让他们自己做出选择,在现实面前大部分人迟早都会做出自己的理性选择(即语言转用),如Giri㊶所说:“随着一些弱小民族语言经济价值的下降,这些民族出现了越来越多的年轻人开始放弃自己民族语言的现象。”例如,西班牙政府在20世纪对本国的少数民族语言——巴斯克语采取了系列的保护措施,但效果甚微。“增加的是人们对巴斯克语的知识,而不是人们对巴斯克语的使用。而且,巴斯克语的自然语言代际传承并没有明显的增加。”㊷

尽管语言政策及语言管理无法阻止和改变语言自身的发展规律,但我们可以通过一定的政策措施来减缓这些语言消亡的速度或者保存这些语言的相关资料(如建立有声数据库),以便供后人研究,同时也充分尊重了这些语言使用者的情感价值,进而有利于和谐社会的建设。

其次,语言的集体选择更需要语言政策的宏观指导与调控。语言的集体选择既需要考虑到语言的各种价值,也需要考虑到集体的整体发展和众多影响语言选择的非语言因素,例如,中国“一带一路”核心区主要国家通用语的选择不能离开国家的顶层设计和语言政策的宏观指导。㊸

第三,个体语言选择与集体语言选择的和平共处需要语言政策的协调和引导。不管是个体的语言选择还是集体的语言选择,它们绝大多数都是利益驱动的,只是各自的利益着眼点不同罢了。它们之间肯定会出现矛盾或冲突的时候,此时,我们要通过语言政策或语言管理来化解矛盾,使它们双方重新做出选择,“语言选择本身就是语言政策的一种表现”。㊹

五、结论

综上所述,语言价值、语言选择和语言政策三者互动关系密切。对语言价值的理解和应用不能脱离语言所处的社会环境,语言价值是语言选择的重要标准,也是语言政策制定的重要影响因素,但语言价值需要通过语言选择来得到体现和反映,也需要通过语言政策来得到保障和发挥;语言选择可以反映和体现语言价值及语言政策,但它只是表象,左右它的是语言价值和语言政策;语言政策可以通过适当的语言管理让不同的语言价值在不同的时期和领域得到较好的发挥,进而引导和调控人们的语言选择,但语言政策的制定和实施也不能忽视语言价值的事实以及语言选择的倾向。

对这三者关系的梳理与理解将有助于我们更加理性地看待语言的生存与发展,更加深入地理解人类的语言选择行为,以及更加科学地制定和实施语言政策。

参考文献:

张治国.中美语言教育政策比较研究——以全球化时代为背景[M].北京:北京大学出版社,2012:39.

P. Bourdieu. Language and Symbolic Power [M]. Trans. By G. Raymond & M. Adamson. Cambridge: Polity Press, 1991.

F. Coulmas. Language and Economy [M]. Oxford: Blackwell, 1992:57.

A. De Swaan. Words of the World: The Global Language System [M]. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press and Blackwell, 2001:34.

B. Spolsky. Language Policy [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004:218.

井上史雄.日语的价格[M].李斗石译.延吉:延边大学出版社,2010.

K. S. Dhir. The value of language: concept, perspectives, and policies [J]. Corporate Communications: An International Journal, 2005, (4); G. Erreygers & G. Jacobs. Language, Communication and the Economy [M]. Amsterdam & Philadaphia: John Benjamins Publishing Company, 2005; P. K. W. Tan & R. Rubby. Language as Commodity: Global Structure, Local Market places [C]. London & New York: Continuum, 2008; M. Heller. The commodification of language [J]. Annual Review of Anthropology, 2010, (39).

A. De Swaan. Words of the World: The Global Language System [M]. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press and Blackwell, 2001:27.

井上史雄.日语的价格[M].李斗石译.延吉:延边大学出版社,2010.

A. De Swaan. Words of the World: The Global Language System [M]. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press and Blackwell, 2001.

W. Harbert, S. McConnell-Ginet, A. Miller & J. Whitman. Language and Poverty [M]. Bristol. Buffalo & Toronto: Multilingual Matters, 2009; 李宇明.认识语言的经济学属性[J].语言文字应用,2012,(3).

井上史雄.日语的价格[M].李斗石译.延吉:延边大学出版社,2010:36.

S. H. Schwartz. A theory of cultural values and some implications for work [J]. Applied Psychology: An International Review, 1999, (1).

G. Harrison. Political identities and social struggle in Africa [A]. In A. J. Kershen (ed.). A Question of Identity [C]. Aldershot: Ashgate, 1998.

P. Bourdieu. Language and Symbolic Power [M]. Trans. By G. Raymond & M. Adamson. Cambridge: Polity Press, 1991.

井上史雄.日语的价格[M].李斗石译.延吉:延边大学出版社,2010:37~38.

井上史雄.日语的价格[M].李斗石译.延吉:延边大学出版社,2010:37.

博纳德·斯波斯基.语言管理[M].张治国译.北京:商务印书馆,2016

博纳德·斯波斯基.语言政策:社会语言学中的重要论题[M].张治国译.北京:商务印书馆,2011:248.

A. De Swaan. Words of the World: The Global Language System [M]. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press and Blackwell, 2001:33.

井上史雄.日语的价格[M].李斗石译.延吉:延边大学出版社,2010:12.

A. De Swaan. Words of the World: The Global Language System [M]. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press and Blackwell, 2001:25.

博纳德·斯波斯基.语言政策:社会语言学中的重要论题[M].张治国译.北京:商务印书馆,2011:52.

H. Wiese. Language competition: an economic theory of language learning and production [J]. International Journal of the Sociology of Language, 2015, (236).

A. De Swaan. Words of the World: The Global Language System [M]. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press and Blackwell, 2001:33.

井上史雄.日语的价格[M].李斗石译.延吉:延边大学出版社,2010:43.

B. H. Jernudd. Notes on economic analysis for solving language problems [A]. In J. Rubin & B. H. Jernudd (eds.). Can Language be Planned? [C]. Honolulu: University Press of Hawaii,1971:264.

J. Baugh. Dimensions of a theory of econolinguistics [A]. In R. G. Gregory & W. Labov (eds.). Towards a Social Science of Language: Papers in honor of William Labov [C]. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, 1996:397.

A. De Swaan. Words of the World: The Global Language System [M]. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press and Blackwell, 2001:25.

M. Singh & J. Han. The commoditization of English and the Bologna process: Global products and services, exchange mechanism and trans-national labour [A]. In P. K. W. Tan & R. Rubby. Language as Commodity: Global Structure, Local Market places [C]. London & New York: Continuum, 2008:205.

R. Phillipson & T. Skutnabb-Kangas. Englishisation: One dimension of globalization [J]. AILA Review, 1999, (13)

R. L. Cooper. Language Planning and Social Change [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1989:71.

A. De Swaan. Words of the World: The Global Language System [M]. Cambridge, UK & Malden, MA: Polity Press and Blackwell, 2001:186.

F. Coulmas. Language and Economy [M]. Oxford: Blackwell, 1992: 80;周有光.周有光语言学论文集[C].北京:商务印书馆,2004:139.

博纳德·斯波斯基.语言管理[M].张治国译.北京:商务印书馆,2016.

C. M. Eastman. Language Planning: An Introduction [M]. San Francisco: Chandler & Sharp Publishers, Inc. 1983: 139.

F. Grin. Economic considerations in language policy [A]. In T. Ricento (ed.). An Introduction to Language Policy: Theory and Method [C]. Oxford: Blackwell Publishing, 2006:89.

张治国.新中国成立初期外语教育政策研究及其启示[J].外语界,2017,(2).

何东昌.中华人民共和国重要教育文献(1949~1975)[M].海口:海南出版社,1998:1213~1214.

张治国.语言安全分类及中国情况分析[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2018,(3).

R. A. Giri. Languages and language politics: How invisible language politics produces visible results in Nepal [J]. Language Problems & Language Planning, 2011, (3): 214.

博纳德·斯波斯基.语言政策:社会语言学中的重要论题[M].张治国译.北京:商务印书馆,2011:222.

张治国.“一带一路”建设中的语言问题[J].语言文字应用,2016,(4).

N. M. Kamwangamalu. Effects of policy on English-medium instruction in Africa [J]. World Englishes, 2013, (3).