作者简介:刘瑞生,中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员,《新闻与传播研究》副主编;王井,中国社会科学院马克思主义学院文艺学博士,浙江省委党校社会学文化学教研部、文化发展创新与文化浙江建设研究中心副教授。

党的十八大以来,习近平总书记多次强调国际传播能力建设与对外话语体系的建构。2013年12月30日,他在中央政治局就提高国家文化软实力研究进行第十二次集体学习时指出,提高国家文化软实力,要努力提高国际话语权。要加强国际传播能力建设,精心构建对外话语体系,发挥好新兴媒体作用,增强对外话语的创造力、感召力、公信力,讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色。党的十九大报告提出:“推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力。”[1]这些论述从全球传播大势与中国发展的现实方位出发,为新时期国际传播的理论建构与实践创新提供了明晰的指导路线。通过打造融通中外的新概念、新范畴和新表述来传播好中国声音与讲好中国故事,将为维护和巩固我国国际话语权提供理论支撑,是全面提升中国大国形象的有效路径。

尤其是“一带一路”倡议、“人类命运共同体”等理念既能反应出当下中国积极融入全球分工体系,推动东西文明交流互鉴和共享共治发展的愿景,又能在西方世界普遍遭遇经济危机和民主困境之际,传递“中国智慧”“中国方案”对其他国家的借鉴意义。将这些新理念转化为国际传播中的有效叙事,是讲好中国故事的主要途径。近年来西方主导的国际舆论颇为关注中国的经济,西方媒体更是刻意制造了中国“经济暴发户”的形象,这种根源于意识形态、政治偏见的框架,严重扭曲了中国的真实形象。通过精细的国家叙事策略以扭转西方民众的偏见,是讲好中国故事的着力点。

当前以孔子学院等为代表的我国国际文化传播,虽然有力地推动了中国大国形象的传播广度,但也存在文化认同浅而不深,传播策略显性强而隐性弱,传播内容硬度有余而软度欠缺等不足。通过何种叙事策略消除西方因中国的崛起而产生的恐慌、警觉与失落情绪,是讲好中国故事的核心问题。因此,讲好中国故事不仅在于经济资源的投入,更要重视传播策略制定的灵活性和精准性。只有开发具有本土特色的概念表述和话语体系,采用符合不同传播场域和各国海外受众信息采纳习惯的叙事策略,才能不断提高传播效果。

一 国家叙事:理论范式与功能框架

叙事,本是修辞学理论,与大众传播的发展有着密切的关系。修辞学在实践中源于古代口头传播的修辞术,例如,亚里士多德在《修辞术·亚历山大修辞学·论诗》中就认为,修辞术在于向人们揭示真理,修辞是使真理更有效的手段。而随着大众传播尤其是广播电视传播的勃兴,在大众媒介中的演讲与修辞成为传播学领域中的热点,修辞学也经历了向新修辞学的理论发展。传统修辞学的关键概念是说服,而新修辞学的关键概念是身份认同[2]。

叙事学(narratology)是关于叙事、叙事结构及其如何影响人类知觉的理论研究。西方叙事研究的源头可以追溯到亚里士多德在《诗学》中对“诗的技艺”的系统总结,以及柏拉图对叙事进行的模仿(mimesis)/叙事(diegesis)的二分说。而叙事学理论起源于20世纪20年代的俄国形式主义学派的语言学学者弗拉基米尔·普洛普(Vladimir Propp)所开创的结构主义叙事,它发现了故事与情节之间的差异,罗兰·巴特也曾发表了著名的《叙事作品结构分析导论》。后现代主义对叙事学产生了巨大影响,借助于符号学理论,叙事学从文本微观叙事走向了社会宏大文本叙事,形成了“结构”与“后结构”两个不同派别。

叙事范式理论是新修辞学中的重要理论。简单说,该理论认为,对于传播活动中普遍存在的叙事形式,人们会根据故事的吸引力而选择拒绝或接受。的确,在互联网日益普及的今天,在传播场景日益生活化的新时代,“讲好故事”成为有效传播甚至商业营销的不二法门,无论在国家间、组织间、圈子间、人际间,均概莫能外。

“国家叙事”(National Narrative),也叫民族叙事,是指叙事学视野下以民族国家为主体的政治性传播,以对外展现国家形象获得国际认同[3]。传播的核心是“话语”,因此,从国家叙事的角度而言,关键在于话语控制力(即制造和生产话语的能力)和话语能力(即通过传播影响国际受众接受中国故事的能力)。而讲好中国故事的国家叙事与提升国家话语权则取决于多重框架:第一,拥有针对国际政治经济秩序的话语控制力,第二,拥有在建立良好国际关系基础上的话语表达力,第三,拥有与传播环境相匹配的传播渠道与传播资源。

(一)国家叙事的理论范式

传统的经典国家叙事理论强调共时性,即从构成事物整体的内在各要素之间的关联,展开具体叙事作品之意义的诗学探讨。而后经典叙事学扩大了文本研究的范围,从历时性角度,强调从发展中看待特定地区或国家的社会现象,其将注意力转向了文本的结构特征与读者阐释相互作用的规律。

20世纪中叶以来,国家叙事逐渐形成了故事、话语、情境和文化等语境范式。不少国家都有自己的叙事议题,例如美国在传播中就有着多个国家叙事,有人认为自由主义叙事、全球化美国叙事、多元文化美国故事、“美国第一”是美国的四个传统国家叙事[4]。在美国的影视与媒体传播中,我们能够清晰觉察到这些美国叙事以及“美国叙事”中的故事、话语、情境和文化等多种范式。

1.故事内容。最初以“神话传说”“寓言民谣”的故事为研究对象,后期则通过结构主义对社会共识和共同遵守的社会规范进行叙事研究。

2.故事规则。探讨如何选择故事题材来表达话语,如何通过国家叙事表述社会共识,具有共时性,能促成社会主流价值观的稳固。

3.故事情境。强调社会共识和传播情境紧密关系,研究不同国家或同一国家不同发展阶段,社会共识如何通过实际使用而产生,例如故事、神话和传奇在不同的发展阶段和地域是怎样被讲述的。

4. 神话。神话般的意识形态,具有历时性和排他性。强调从社会、历史、意识形态等更宏大的文化角度研究叙事。

(二)国家叙事的功能框架

探究叙事问题,既需要在结构主义语言学的基础上关注文本结构与叙事材料,又需要从行动者视角出发,将叙事活动视为一种社会实践。前者代表了对故事本身的分析,后者则是在分析怎样“讲故事”。“讲故事”是一种人类本能,Bruner提出“国家叙事天赋”(narrative gift)是一种深刻的、跨文化的癖性时,也指出了国家叙事与国家民族认同之间的关系[5]。国家叙事和叙事语境之间的潜在联系,既是国家故事文本与文本语境的联姻过程,又是不同行动主体在不同叙事语境中的实践联结。

1.故事:作为叙事材料与内容。叙事学家米克·巴尔提出叙事内容的三个维度——素材、文本和故事,其中故事代表了模式化的素材描述与编排,文本是故事组建的分支结构,素材则是反映文本的串联逻辑与时间线索的碎片[6]。故事作为素材提炼与文本加工的结果,通过字面结构与时间顺序的调配,再现出真实发生的经历与意义。作为叙事内容的国家故事,一方面,易于陷入他国的叙事逻辑和文化结构,无法再现真实、客观的国家形象;另一方面,也存在素材组织拘泥于本国语境,难以实现通约性表达和触动情感共鸣。王义栀将这两种国家故事的讲述困境在我国的表征分别称为——“有故事,没中国”“有中国,没故事”[7]。

2.讲故事:作为叙事解释与行动。故事文本的意义赋予与解读在编码者与译码者之间存在完全独立且完整的意义系统,各个行动者同时作为叙事者和他者叙事的聆听者,在对他者叙事的拆解中感知与体验世界的同时,亦是在主体间的相互竞争中确证叙事与调整实践。这个过程中,“讲故事”作为叙事解释与行动的方式,充斥在人类的社会实践中。传播学者Fisher指出,叙事的主观性出现在所有的人群中(包括科学家);而关于对故事的认知,个体会参考故事内容的连贯性,个体自身经历和文化背景以及外部世界的真实性来予以判定。因而Fisher认为,故事的呈现应该讲求真实与逻辑连贯,诉诸“叙事理性”的传播效果会更好。此外,在国家叙事中“讲故事”还常常与政治动员相联系,社会行动需要以讲故事的方式来进行意义传递与解释,讲故事是唤起集体记忆、构筑国族认同、建立国家形象、整合社会资源的重要机制[8]。

3.中国故事的国际传播:消解盲区与理解普遍规律。基于作为叙事材料的故事文本特征与“讲故事”的意义传递特征,传播效果的实现依赖共通语境的创建与叙事逻辑的贯通。正如Bruner所言,叙事是“我们在文明社会中集体生活的前提条件”。正是由于叙事的象征手法化将个体经验转化为可流通的“共同货币”,如果我们人类没有按叙事方式处理和交流经验的能力,社会集体生活将无法成形[5]。其认同体现为叙事者对特定文化叙事资源(如神话、传说、传奇等)的契合运用,中国故事的国际传播基础建立在意义盲区与理解隔阂的消解之上。在国际社会里表达我国传统文化故事,打造故事软实力、巧实力的三大神器在于:一是概念隐喻,即故事的修辞工具和叙事技巧;二是神话原型,即故事的品牌个性和人物特征;三是价值观即故事的主题诉求。

4.讲好中国故事的功能框架:话语、情景与文化。依托话语范式消解国际社会的陌生疏离感、促进异质性文化的包容。故事的本质应当是通过一定的规则组成的话语,也就是通常所说的讲故事。能够读懂别人的话语规则,不再依赖于共享狭隘的人际生态位,而要共享由神话、传说和常识组成的“共同基金”。其认同体现为基于叙事的话语规则的协商,叙事者赞同或反对某个外在定义的社会角色时,起到建立、反思或否定社会关系的效果,同时话语规则还承担着社会交际和文化适应的重要功能。在Bruner看来,国际社会分享故事是相互理解的开端,他提出故事可能担当起某种文化的“黏合剂”。这不仅是因为故事能为我们提供一整套我们都认同和追求的普遍规范,更为重要的是,故事还能帮助我们理解和接纳特殊性。Bruner同时指出,正是由于文化具备了这种“解决冲突、阐析差异和重构共识”的扩展能力,文化才会长存。将异质文化的特殊性渲染为“有悖于常规的但可以理解的偏差”,这对于文化建构来说必不可少[9]。

依托语境范式促进国际社会文化之间的交流。故事的语境能忽略子文化圈的多样性,超越民族、政党概念来提升同一国家文化的内聚力。同样也适用于国家文化间分享反映人类共性的故事,自然能促进不同文化背景的人相互理解。相对于简单的人际交流,故事的分享立足于一个更为宽泛的背景之上。正如Smith所言“人类在相互讲故事的过程中会找到最深挚的友谊”[10]。Smith解释国家叙事又有如下的阐述:向他人透露自身的故事,还包括了显露和分享建构自我的要素。依此我们能从深层次上了解彼此———超越纯粹的差异,形成建设性关系,并可能获得真正的理解。认同体现为基于叙事语境群体归属的表述和协商,群体归属感作为分类标签,界定对价值观、信念和行为方式的遵从状况,讲故事为叙事者提供了一个评价和归类他们的特性和行为的机会。归结起来,叙事不仅帮助我们界定自我、寻求群体归属,还会引导他人修改我们的现有角色定位,进而打破现有社交关系格局。

二 国际传播中国多维叙事:故事与讲故事

当前我国传播内容“硬”度有余而“软”度不足。“硬文化”主要是指反映各方面生活的有形文化,包括旅游文化、服饰文化、习俗文化、汉字文化等,传播难度不大易于被接受;而“软文化”主要是指反映精神风貌的无形文化,包括文化理念、心态文化、思维文化、艺术文化等,传播难度大,不容易被接受,但却是跨文化传播最重要的目标。而目前我们对外文化传播的内容显然更重视“硬文化”,而在“软文化”方面还比较欠缺,中国文化价值观层面的内容还缺乏更有效的载体和渠道,尚未被认同和接纳。

(一)国家叙事内容:中国故事的多维融合

国家对外传播主题内容方面,中国人民大学教授王义桅2015年提出了“三个中国——传统中国、现代中国和全球中国的观点[11]。这种依据大的历史阶段对于国家形象的简单梳分,对于“讲好中国故事”有一定的合理性。华中科技大学的陈先红教授则借鉴王义桅的三个中国概念作为讲好中国故事的三个独立维度[14]。而笔者则认为,从国家叙事的角度而言,中国是世界上传统文化最丰厚的国家之一,是现代化探索最曲折的国家之一,是在全球化治理中最积极务实的国家之一,中国在这三个维度即传统中国故事、现代中国故事和全球中国故事有着丰厚的故事资源。但这三种故事资源既有区别又有联系,尤其是在理论范式层面,传统中国故事、现代中国故事和全球中国故事与故事范式、话语范式、文化范式、情境范式中并非单一对应,是可以结合具体的情境和语境,在讲好中国故事中可以进行多维融合。2012年中央电视台的纪录片《舌尖上的中国》就是多种故事和范式的融合,例如饮食文化是中国的传统文化,可以说是传统中国故事,但在呈现中国各地普通老百姓生活的变化和对美好生活的追求中,充分体现了现代中国和全球化中国的国家叙事,这是一个将多维中国和多维理论范式巧妙结合到国家叙事中的典范,迅速走红海外。

(二)国家叙事语境:不同舆论场讲好中国故事的话语建构

习近平总书记同时所说的增强对外话语的创造力、感召力、公信力,是在当前多个话语场叙事语境中实现讲好中国故事的目标。叙事的语境有多种维度的划分。比如说按照媒体划分,可以分为新媒体语境和传统媒体语境;按照文化划分,可以分为西方文化语境、东方文化语境;按照社会空间属性划分,又可分为民间语境、官方语境和公共语境;等等。互联网使得各国之间的联系日益紧密,也进一步凸显了舆论场的重要性,并加速了各个舆论场之间的文化交锋与融合。从国家叙事的语境来看,舆论场的文化政治属性更强,因此可以分为海外大众消费文化舆论场(popular)、海外官方主流意识形态舆论场(special)和海外精英公共政治舆论场(Elite)三个语境。这不同的场域就是不同的语境。国家叙事要在不同的语境设定多元的传播策略。

1.海外大众消费文化舆论场(popular)。大力挖掘文学、饮食、中医药、武术、书法等中国传统文化的叙事资源,打造凸显中国文化价值观的海外民间话语体系。

中国外文局对外传播研究中心发布的《中国国家形象全球调查报告2016—2017》显示,尽管22个国家的民众对中国的整体形象的好感度稳中略有上升(平均得分为6.22分,满分10分),但海外民众对中国文化的认知仍停留在较浅层面,比如他们认为最能代表中国文化的元素是饮食、中医药、武术、高铁等。此外,我国华东师范大学与美国纽约州立大学联合对美国的大学生所做的问卷调查也显示,有73%的美国大学生对中华文化价值观“不太了解”和“完全不了解”,认为自己对中华文化价值观有所了解的仅有11%,而即使是这11%的美国大学生,对中华文化价值观的了解也非常肤浅和支离破碎。其他相关的调查结果也都大同小异,这表明我国对外文化传播目前仍处于初级阶段,被认知的大多是生活应用层面的浅文化,深度的文化价值接纳和认同显得不足。近年来好莱坞电影中点缀中国元素变得流行起来,由早期的对中国元素一味堆积拼凑到开始去领悟中国文化的深意,但基本都是借用中国古典故事的框架。近年来,BBC接连推出有关中国的记录片,除了2016年的“中国三部曲”借用新年等中国传统文化元素之外,采用了比较客观、中立的角度来讲述中国故事和塑造相对立体真实的中国形象。2017年推出的《地球:神奇的一天》也采用了中国丰富的元素,其中的“蜉蝣”,“浮生一日,蜉蝣一世”“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”等解说词就是专门运用东方文化语言,阐释了地球和生命,人类与自然以及动物之间的特殊关系。

2.海外官方主流意识形态舆论场(special)。结合新媒体语境,通过个人、生活、器物的视角建构现代中国发展故事资源库,讲好互联网故事提升中国政治性国际话语权。

在跨文化传播中,我们无法忽视不同地区民众对他国文化的“刻板印象”。当外国民众对中国文化没有深入、实质性的了解时,容易对中国及其文化产生固定、僵化的评价。据调查,海外人士了解中国的主要渠道是当地的传统媒体、新媒体和对中国产品的使用,而中国在当地推出的传统媒体与新媒体,则鲜有人问津。甚至很多人不接触中国媒体的首要原因是“不知道应该看什么中国媒体”和中国媒体“话语表达方式不地道,看不明白”[12]。上海外国语大学课题组在调查中发现,多于70%的民众了解中国的官方渠道是上汉语课。虽然我们也推出了包括传统媒体和新媒体在内的多种对外文化传播渠道,对外传播的声势不小,但由于文化差异和刻板印象,加之我们缺乏“精准传播”,整体效果还不够理想。

中国和发达国家相比,工业化基础、技术创新和产业转换等方面底子不足,但中国在某些领域也居于领先水平,具备了“弯道超车”的可能。比如中国的高铁已经驰名世界,金融科技创新遥遥领先,移动支付全球第一,无人驾驶、大数据应用上进步也很快。当下区块链、AI医疗、新零售、金融科技、人工智能这些热门概念构成了现代中国故事丰富的资源库。中国发展故事在于搜寻现代不同国家发展文化之间的相通点,比如讲好互联网故事,发掘跨地域文化价值观的共享性意义。另外,新媒体语境的叙事要讲求个人化、生活化传播,官方和主流媒体舆论场也应尝试多采用这样的故事性题材。

3.海外精英公共政治舆论场(Elite)。从共同利益、可持续发展和全球治理等维度建构新时代中国故事国际公共新话语,立足人类命运共同体的高度,以此提升中国在全球发展与治理中的国际话语权。

当前传播布局重欧美而轻周边,以孔子学院为例,自2004年到2017年底,我国在亚洲、非洲、欧洲、美洲和大洋洲的146个国家(地区)建立了525所孔子学院。10余年间,孔子学院从无到有,由少而广,目前已成为对外推广普通话和传播中国文化的全球性机构。但是,目前孔子学院的分布呈现出明显的不均衡性,在美国和欧洲等地分布较多,欧洲的孔子学院有173所,美国一个国家的孔子学院则多达110所,全球1113个孔子课堂中,在美国的超过500个,而广大亚非拉尤其是我们周边国家、“一带一路”沿线国家相对较少。这种不均衡的布局是由多种原因造成的,显然不符合中国文化对外传播的全球战略任务要求。在讲述“一带一路”故事的同时,要站在历史和世界的层面去思考,从人类命运的高度去解读“一带一路”,需要考虑与“一带一路”其间有利益攸关的地缘政治,有休戚与共的经济联系,也有水乳交融的文化关联[13]。2019年在海内外公映的《流浪地球》,实际上就是把人类命运共同体的概念运用科幻的元素通过电影故事的讲述而具象化。

在海外社会公共舆论场讲好现代命运共同体故事,助推中国立场、中国特色、中国风格、中国气派走向世界。在世界话语体系中赢得席位的根本在于中华文化博大精深,当代中国价值观念随道路自信、理论自信、制度自信进一步增强。

(三)国家叙事话语路径

多维度叙事基于以上国家叙事与语境的关系,如何从国家叙事层面梳理“讲什么故事好——怎么讲好故事——把故事讲好”的传播机理和叙事关系、叙事结构和叙事语义,首先必须廓清“国家叙事内容”、“国家叙事规则”和“国家叙事语境”的三维度。传播的场域与话语规则也是多样的,实现最优传播的影响因素和实现条件也不同。多纬度传播要实现的目标就是多种资源库组合造成国际受众抗性最小,即国际认同的最大化,这就是最优传播路径,这样才能达到最优传播效果。中国故事在跨国性传播中必然卷入到不同国家地区的文化价值观冲突当中,不同地区的受众接受度、认知水平、外部环境的差异都会导致一个地区的最优传播在其他地区的无效。即使在同一个地区同一时刻,讲述国家故事是有多种组合的可能,因此研究必须聚焦中国故事所传递的文化感召力、创造力、公信力,发掘具有共享性意义的文化价值观,寻找国际话语空间的“最大公约数”。

三 中国故事的国际传播能力

有研究发现,《人民日报》的Facebook官方账号发布的内容,主要在社会、文化、政治领域,这部分信息虽然旨在塑造良好的中国国家形象,但是传播中依然存在单向传播而缺乏社交平台的互动性、内容过于单一等问题。从传播话语来看,对外文化传播和对外宣传两种概念不清晰,文化传播仍然显得正式和正规,在形式上过于强调“高大上”,导致西方国家对我们的对外文化传播仍视为“外宣”策略[15],如英国BBC在报道中国对外文化传播时,就较多进行负面评价。英国《金融时报》认为中国政府尽管花了很多钱,但是其软实力的成效并不大,并评论说:“大家都十分清楚他们(北京)的目的,结果是更多而不是更少的怀疑。”根据国际电信联盟(ITU)发布的数据,2018年全球网民人数超过40亿,移动宽带已经覆盖了全球九成的国家及地区。在这种态势下,国际传播格局已经发生根本性改变。面向当下和未来,中国国家形象的“巧”传播首先要重视战略布局,那就是把全球网络舆论场作为最重要的空间,不仅要面对西方国家,也要放眼重要的周边国家和广大第三世界国家。通过讲好中国故事提升中国国际话语权,必须提高故事话语质量,创新战略沟通和话语规则策略,增强战略传播技巧,彰显“巧传播”思维的国家叙事意识[16-17]。

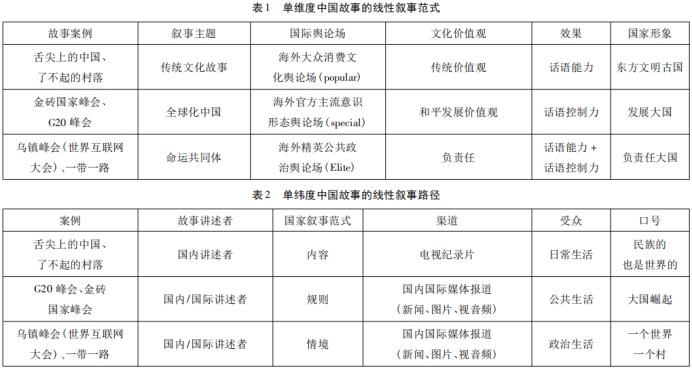

话语规则体现在话语能力和话语控制力两个交叉维度上。以往我们在国际讲述中国故事,比如“中国可以说不”之类“大国崛起”议题到G20、达沃斯峰会系列“区域一体化”议题时。这种单议程叙事呈现渐变规则,我们在讲述“传统中国”到“现代中国”的叙事议程中,议题传播力表现为话语能力逐渐下降,话语控制力有所提升的趋势。比如在讲述舌尖上的中国,了不起的村落这种传统中国故事时,国际上是比较认可我们的话语能力。但讲述现代科技创新故事时,比如G20、国际互联网大会(乌镇峰会)等,国际上对我们话语能力的认同度降低,但对我们话语控制力的认同则升高了[18]。

(一)文本深入的线性叙事

在单纬度的线性叙事模式下(见表2),针对某个特定国家或区域的传播中,即对外精准文化传播的时候,我们一般强调话语能力,减少话语控制力。而面对国际不特定的受众群体,即对外宣传时,则强调话语控制力,减低话语能力。但是此单叙事模式一端增加,另一端并非是直线减少的,话语能力降低同时话语控制力也相应降低。

单维度国家民族线性叙事,从传统故事——全球化传统故事——发展故事——全球化现代发展故事这样逐步发展的一个单线性模式。

在特定的单纬度线性传播模式下,在国家汉办推动的孔子学院和官方主导的媒体之外,我们可以发展更为灵活的民间、个人化的文化传播方式,要充分有效利用民间团体和个人形式“走出去”。鼓励具有创新性、融合性的影视、文学艺术走出国门,加强民间组织、民间文化的交流与表达。充分挖掘中国文化资源,打造文化附加值高的文学艺术和电影电视精品。大片和美剧是美国最重要的的文化输出方式,近年来韩国也非常重视通过影视作品开展对外传播。“叫好又叫座”的影视作品,不仅可以有效传播文化,还可以获取经济收益。在全球最受欢迎的问答网站Quora上,中国电影被认为“缺少创新性”“缺乏多元化表达”,因而并不受到国际主要受众的欢迎。但国外受众同时表示,中国拥有“丰富的文化资源”和“全然不同于西方的话语体系”,可以创造出更好的电影素材[19]。我们可以充分借鉴韩国经验,用中国智慧打造独具中国文化因子的佳作。

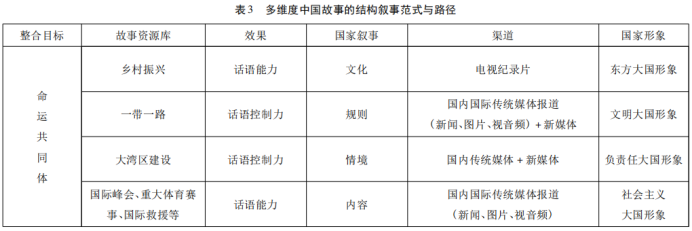

(二)多维度整合的结构叙事

多维度国家结构叙事,立足全球公共空间。运用语境文化范式,整合传统故事、全球化传统故事、现代故事和全球化现代故事四大叙事模式建构国际公共话语场,同时提高话语能力和话语控制力,讲述全球共同体故事。而多维度整合话语能力和话语控制力两大话语规则,对于这四大国家叙事并不是排斥的,故事可以是多元的,在许多情况下能达到整合传播的效果。在话语能力和话语控制力上能实现国际认同的最大化,达到高级别的国际认同。

比如,2008年北京奥运提出的定位是“城市让生活更美好”,而2022年的北京冬奥会则提出“健康中国”。“城市让生活变得更美好”这个命题就让人会产生疑问,农村让生活变成什么样呢?因此作为世界上第一个举办过夏季和冬季奥运会的“双奥城市”北京,依据多维度讲述中国故事的原则,提出健康中国,不再强调对立与区分,强调多元讲述主体、多渠道、多受众、多故事议题库,最终塑造了一份自信从容的国际形象。

如何立体讲述中国发展故事,以浙江大湾区建设为例,多维度矩阵整合传播力,在国际公共领域受众角度来看,一方面,讲述传统故事资源,即来自全球三大知名湾区旧金山湾、纽约湾和东京湾的经济发展在全球有着重要影响力,以海湾资源带动经济发展的模式已经有成功的案例,这就为同样依靠海湾资源推动经济发展的浙江大湾区的发展提供了参考,也有利于借此对外进行浙江大湾区建设的宣传;另一方面,强调发展故事,浙江大湾区建设立足现有产业优势,整合产业链,瞄准未来产业发展,打造高水平互联互通的若干世界级产业集群,以及世界级港口集群、世界级机场群和交通设施网络。随着浙江大湾区实施落实,其全球化故事不仅仅惠及中国民众,更为世界民众带来发展机遇。大湾区建设讲述中国发展故事,为后进国家的现代化之路拓宽思路。中国发展故事是解决发生在中国的世界性问题,中国的问题同样也会发生在世界其它国家,借助中国发展故事能让其他新兴国家回避这些问题,这样的故事与其他国家具有共通性。

四 “人类命运共同体”语境下讲好中国故事

“人类命运共同体”是一个重要的理念,含有极为丰富的内容,因此我们要在叙事内容、叙事规则、叙事场域语境上下功夫。“人类命运共同体”理念的传播要进一步细化优化框架,巧妙设置和多层级议题,巧妙地将丰满的中国形象嵌入“人类命运共同体”的传播中。同时在国际民间话语空间、国际官方话语空间和国际公共话语空间,针对不同的受众、媒体、地域,要有针对性的传播方式。特别要重视青年受众和新媒体的传播,要加强微视频、图片、动漫等更多方式的传播运用。要重视议题与话语的“非”意识形态化和“非”政治化。在“人类命运共同体”的传播中,要引起重视的是,一些“非”意识形态化和“非”政治化的议题与话语更能引人关注,通过提高国家话语权来带动中国政治性国际话语权和全球治理国际话语权,从而在国家形象传播中产生更为积极和正面的效果[20]。通过叙事提升国际认同需要解决好两个问题:什么样的故事是适用于提升国际认同度的好故事?怎样才能以国外民众接受的语言、逻辑和方式来讲好命运共同体的国家形象的故事?

第一,从议题级别看,需要从全球中国、现代中国和传统中国中充分挖掘叙事元素,从多个维度设置多层级议题;第二,从议题生产角度看,需要融合性地将传统中国故事资源、现代中国故事资源、全球中国故事资源与海外大众消费文化舆论场(popular)、海外官方主流意识形态舆论场(special)和海外精英公共政治舆论场(Elite)对接,生产不同的话语议题;第三,从议题框架角度看,需要通过不同舆论场建构不同的文化价值观,从而全面提升中国国际话语权;第四,从国际传播力生成机制角度看,需要通过不同的话语实现价值的认同,增强对外话语的创造力、感召力、公信力。最终,国家叙事在国际层面上多维组合传播策略,通过讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色,提高国家文化软实力和提高国际话语权。

第一,讲什么故事好,要选择好的故事资源。即首先通过故事范式建立相关传播元素与传播渠道匹配;其次,话语范式拥有针对国际政治经济秩序的话语控制力;最后,语境范式拥有良好国际关系所赋予的话语发表权利。

第二,具有认知“客体意识”,锁定目标受众,实现精准传播。目前我们跨文化传播的误区是偏重传播者主体意识,片面强调我们要传播什么,而缺少受众客体意识,对我们想让“他人”接受什么以及“他人”怎样才能接受“我们”这类议题缺乏研究。此外,在现阶段的文化传播中,应抛弃“面面俱到”的传播策略,转而锁定特定的年龄阶层、宗教背景和文化背景的人群。

第三,遵循从物质层面到意识形态的文化元素的传播内容,降低故事本身被意识形态化地误读或曲解的可能。本文所提到的外文局对外传播研究中心调查显示,海外民众对中国文化的认知仍停留在饮食、中医药等浅层次,这些都是符号化的传播,但符号背后的深度价值观也就是意识形态层面的文化并没有得到挖掘和有效传播。因此,我们需要从物质层面入手并逐步上升到意识形态层面,以物质文化的认同为前提夯实精神文化的认同基础,这是国家叙事中推介文化元素时值得遵从的路径。中国传统故事中“和而不同”“和谐发展”“平等互利”等价值理念值得扩充到海外舆论场多元文化价值观中。

第四,如何解决中国故事传播面临的不同场域的话语规则。用别人的嘴来说话,比我们自己说更有说服力。讲好“中国故事”,可以有多元的主体,用不同方式讲、由不同人来讲,效果大不一样。锤炼特定语境下的叙事技能,熟悉国际文化传播的游戏规则,做到“讲好故事”与“传播好故事”齐头并重。

我们当前传播策略“显性”强而“隐性”弱。最近,美国、澳大利亚等国家的政界不断发出“警惕中国文化渗透”的信号。2018年,美国西佛罗里达大学宣称将于当年5月份结束孔子学院项目,其理由是“我们的结论是,从学生的兴趣等诸多方面看来,我们没有得到足够多的正向反馈,因此决定中止这个项目”。在美国等发达国家,有一种论调甚嚣尘上,那就是“孔子学院以教授中文和中国文化作为扩大中共政治影响力的工具,越来越多人担心中国政府利用孔子学院和其他手段,企图影响外国教育机构对中国历史与当今政策的批评性分析”。此种论调固然有政治因素的影响,但另一方面也有孔子学院“大张旗鼓”的发展策略之缘故。相比较而言,美国等西方国家的对外文化传播一般更重视“隐性”的策略,精心“包装和伪装”多样的传播方式和载体进行“文化渗透”,而我们在文化传播的策略方面略显稚嫩,“显性”更强一些。因此,我们需要构建一种具有中国特色的新概念、新范畴、新表述,可有效回避和祛除文化霸权色彩,具有可交流性、可体验性、可共享性。

最后,随着互联网等新媒体的兴起,中介化的叙事占据主流,我们需要采用更开放的文化传播策略,大力运用社交网络平台进行文化传播。尽管中国部分主流媒体已入驻Facebook和Twitter,但国内民众无法参与到国际主要社交网络,中国文化的传播渠道变得较为狭窄,导致传播话语不够丰富更缺少弹性和柔性。当前我们对新媒体的运用还是比较有限的,我国的网络管理政策极大维护了我国的网络安全,但也导致国外对中国的不理解和相对负面的评价。最重要的是,由于我们在海外媒体和社交网络中声音较弱,导致对中国的“神秘化”和“妖魔化”的信息几乎形成一边倒的传播态势。建议我们在不断提高网络信息管理水平的同时,采用更开放的文化传播策略,更为大胆的运用新媒体平台,甚至在时机成熟时适当开放海外主要社交媒体平台,让海外主要社交媒体成为中国文化传播的主阵地。在对外文化传播方面,我们的做法是“家丑不外扬”,即只讲好的一面,反而导致中国的负面问题在海外媒体“满天飞”,建议我们采取双面传播的策略,摒弃“只说好话”的单面传播,真诚大胆地进行“双面传播”。既要讲中国的悠久文化、大国气象,也要客观讲目前发展的问题、困难和处境,这样反而会起到遏制谣言和负面评论的效果。

西方世界并非铁板一块,全球各国对中国文化的认知和评价是不同的。多项调查均显示,发展中国家对中国的印象好于发达国家,即使在发达国家中,对中国文化的认知也存在差异。鉴于此,我们不妨进一步优化对外文化传播格局,加强对发展中国家、欧盟、“一带一路”沿线国家的文化传播,在世界上团结更多的朋友,讲好中国故事,共同建造人类命运共同体。

参考文献:

[1] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N]. 人民日报, 2017-10-28.

[2] 刘海龙. 大众传播理论:范式与流派[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2008:47

[3] 任东升. 从国家叙事看沙博理的翻译行为———纪念沙博理先生诞辰 101 周年[EB /OL]. ( 2016-11-30) [2018-12-11]. http:/ / www. catl. org. cn /2016-11 /30 /content_39816084. htm.

[4] David Brooks, The Four American Narratives[EB /OL]. ( 2017-05-26) [2018-12-17]. https:/ /www. nytimes. com/2017 /05 /26 /o- pinion /the-four-american-narratives. html.

[5] Bruner J. Life as Narrative [J]. Social Research, 1987, 54 ( 1) :11-32.

[6] 米克·巴尔. 叙述学:叙事理论导论 [M]. 北京:北京师范大学出版社, 2015:23-24.

[7] 王义桅. 讲好中国故事要实现"三超越"——以如何讲好“一带一路”故事为例 [J]. 对外传播, 2015:24-24.

[8]Fisher W. R. Human communication as narration:toward a philoso- phy of reason, value, and action ( First paper b. Ed) [M]. Columbia:Uni- versity of South Carolina Press, 1984:78-79.

[9]McKee, R., "Storytelling That Moves People"[J]. Harvard Business Review, 2003, 81( 6) :51-55.

[10]Smith M. Coming to Terms:The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film by Seymour Chatman[J]. The Journal of Aesthetics and Art Criti- cism, 1992, 50( 3) :253-254.

[11]王义桅. 中 国 故 事 的 传 播 之 道[J]. 对 外 传 播, 2015 ( 3 ) :51-53.

[12] Rose, E., "Pema's Tale:Intercultural Communication as Story- telling"[J]. Narrative Works:Issues, Investigations, & Interventions, 2011, 1( 1) :52-62.

[13]王义桅. 讲中国故事———从"以我为主表达"到"世界为我表达"[J]. 国际传播, 2016 ( 2) :15-20

[14]陈先红. 讲好中国故事的三大维度[Z]. 浙大史学年会公共

关系研究委员会分论坛会议, 2018-10-27.

[15]王越, 王涛. 文化软实力提升中国话语权探究 [J]. 东北师大学报( 哲学社会科学版), 2013( 5) :143-146.

[16]任孟山. 国际传播的路径逻辑:从能力到效力 [J]. 对外传播, 2017( 1) :42-43.

[17]刘瑞生. 全球网络舆论场与中国形象"巧"传播[N]. 中国社会科学报, 2017-06-09.

[18] 张恒军.“一带一路”倡议与当代中国价值观的国际传播[J]. 传媒, 2017( 15) :10-11.

[19] [19]Fina, A. D., Identity in Narrative:a Study of Immigrant Dis- course, Philadelphia:John Benjamins Publishing Co., 2003:36-37.

[20]周鑫宇. 中国故事怎么讲[M]. 北京:五洲传播出版社, 2017.基金项目:国家社会科学基金青年项目"地方政务微博受众影响力研究"(15CGL074) 的阶段性成果。