作者简介:王添淼,北京大学副教授,博士。郑又嘉,中国台湾,北京大学对外汉语教育学院硕士研究生。

一 引言

全球化的互动以及中国经济的崛起,世界掀起了一股学习汉语的热潮,很多国家从高校乃至小学都有学习汉语的需求。早在“汉语热”前,中国大陆与台湾就已开始了对外汉语教育学科的建设。经过了几十年时间的推进,大陆和台湾在汉语国际教育学科建设和人才培养方面都有了显著发展,并各自形成了一套培养模式,各有优长,若相互借鉴、砥砺,便能共促发展。在台湾,尤以台湾师范大学(以下简称“台师大”)国语中心及华语文教学系暨研究所为代表,其培养模式已成为台湾汉语国际教育师资培养的重要指标。

基于此,本研究就大陆高校和台师大华语文教学系研究所的汉语国际教育硕士研究生(以下简称“汉教硕”)培养模式进行比较研究,主要从培养目标、课程安排、学分设置和教学实习等4方面探讨大陆和台湾汉教硕培养模式的异同点,以期为两岸汉语国际教育学科的建设、未来共同进步及资源整合提供建议。

二 历史溯源

(一)大陆汉语国际教育专业硕士研究生培养历程

1983年,北京语言学院(现北京语言大学)经教育部批准在外语系内设置对外汉语教育专业,目标为培养对外汉语教师。1988年,教育部颁布了《普通高等学校本科专业目录》及《普通高等学校本科专业设置规定》,于一级学科中国语言文学类下设置了“对外汉语”二级学科。①2007年国务院下达《关于开展汉语国际教育硕士专业学位教育试点工作和推荐全国汉语国际教育硕士专业学位教育指导委员会委员人选的通知》批准25所大陆高校进行汉教硕专业教育试点工作。截至2016年,大陆共有106所汉教硕专业学位研究生培养院校。

(二)台湾汉语国际教育专业硕士研究生培养历程

台师大于1956年成立了台湾第一个汉语学习中心——台师大国语教学中心。第一届仅招收了12名外籍学生,经过校方的支持及教师们不断地努力,台师大国语教学中心已经成为台湾规模最完备、教学成效优异的华语文教学机构,也是目前台湾规模最大的华语文教学中心。②③

台师大华语文教学系暨研究所是台湾最早的华语文教学系所,成立于1995年,开始时只招收硕士研究生,于2003年开始招收博士研究生,为目前汉教硕培养历史最悠久、最具规模且最负盛名的台湾地区高校。

除了培育专业的对外汉语教师外,台师大华语文教学系同时致力于推动对外汉语教学相关研究,如汉语本体研究、以汉语作为第二外语的习得理论研究、对外汉语国际推广及相关政策研究、全球汉语教材研究(如:当代中文系列等)以及台湾的华语文能力测验研究(TOCFL)等,并与科技接轨,研发对外汉语教学科技与多媒体运用技术。欲建立一套以对外汉语为主的学术化、专业化、国际化的教学及培养模式,并提升台湾成为全球对外汉语教学的学术研究重镇。

三 两岸汉语国际教育专业硕士研究生培养模式

两岸长期以来皆十分重视汉教硕的培养,但是由于历史背景及环境差异造成两岸在培养模式有诸多不同,本研究将从大陆高校以及台师大的培养目标、课程安排、学分设置和教学实践的异同进行比较研究,以期可以相互学习,促进共荣。

(一)两岸汉语国际教育专业硕士研究生培养目标的异同

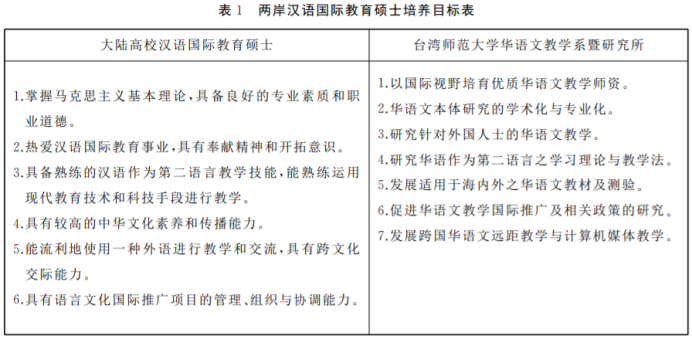

首先,我们就两岸汉教硕的培养目标进行比较。大陆国务院学位管理及研究生教育司(学位委员会办公室)所制定的《全日制汉语国际教育硕士专业学位研究生指导性培养方案》中明订大陆各高校汉教硕的培养目标共有6项。而台湾方面,教育主管机关(台湾“教育部”)并没有规定汉教硕的培养目标,故由台师大华语文教学系暨研究所自行规定,而其培养目标共有7项。如表1所示:

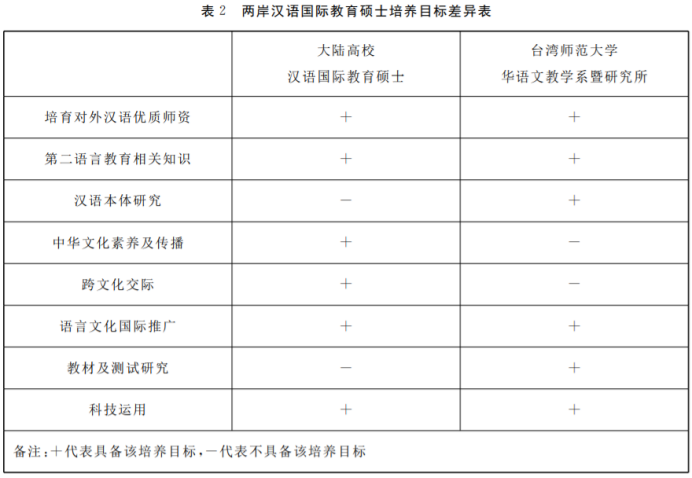

经过比较,我们可以发现两岸在汉教硕的相同点是在培育对外汉语优质师资、第二语言教育相关知识、语言文化推广以及科技运用上面培养目标一致。

不同之处在于(见表2):第一,汉语本体研究方面。大陆高校汉教硕没有将汉语本体研究纳入培养目标中,但是各高校在硕士生培养过程中,汉语本体知识及相关学科都有放入必修及选修课程中。如:汉语语言学、汉语语言要素教学等。而台师大则有在培养目标中提及,并有相对应的课程以及专题研究。

第二,中华文化素养及传播。相较于大陆高校,台师大没有将中华文化素养及传播作为硕士生培养目标,此外课程设置中亦没有将中华文化作为课程分类,仅有两门作为第二语言教学专题类的选修课程,分别为“华人社会与文化”以及“近现代中国文史概论”。

第三,跨文化交际方面。台师大亦没有将跨文化交际作为硕士生培养目标,也没有跨文化交际的相关课程设置,而在大陆高校方面,跨文化交际作为培养目标之一,同时硕士研究生需要修习一门“跨文化交际”的必修课程。

第四,教材及测试研究。相较于台师大的培养目标,大陆高校的培养目标虽然未将教材与测试研究纳入其中,但是各高校在该领域都有开设与教材及第二语言测试的相关选修课程,如汉语教材分析与编写、第二语言测试与评估等。

综上所述,我们可以发现两岸之间对于汉教硕培养目标的异同。两岸在师资培养、二语教育、语言文化推广以及科技运用上面培养目标上大致相同。而在汉语本体知识、教材及测试研究上,台师大将其纳入培养目标中,而大陆高校虽没有明定于培养目标中,但是却具有相对应的选修课程。此外,台师大没有将中华文化以及跨文化交际列入培养目标中,且相对应的选修课程较为缺乏。

(二)两岸汉语国际教育专业硕士研究生课程安排的异同

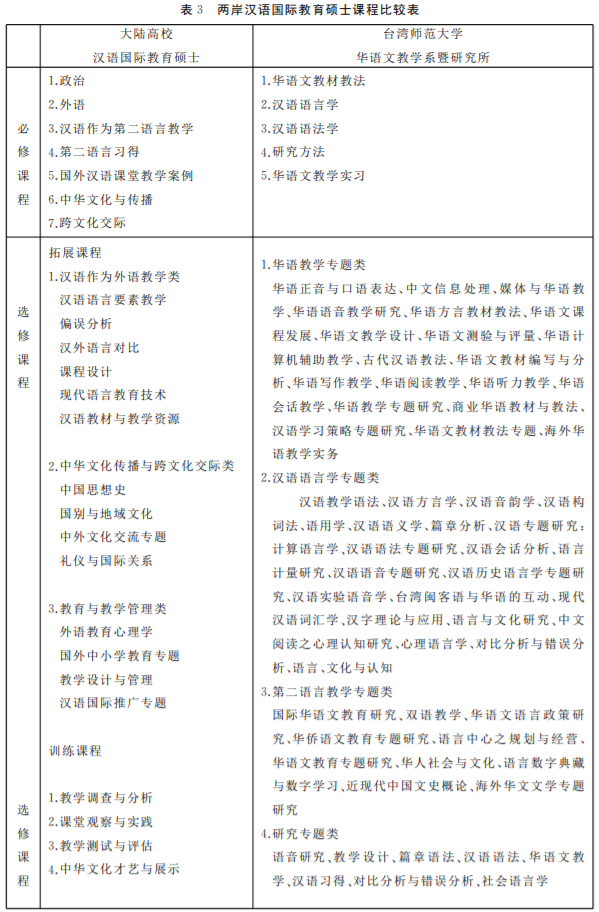

大陆国务院学位管理及研究生教育司(学位委员会办公室)所制定的《全日制汉语国际教育硕士专业学位研究生指导性培养方案》中各高校汉教硕研究生的课程设置分为三个部分,分别为核心课程(必修课程)、拓展课程和训练课程(皆为选修课程)。而台师大华语文教学系暨研究所课程设置分为两个部分:核心课程(必修课程)和各领域相关课程。而各领域相关课程又下分华语文教材教法专题、汉语语言学专题、第二语言习得专题、研究方法专题等4个专题作为选修课程。如表3所示:

经过比较,我们可以发现两岸所开设的汉教硕课程都比较多元,皆有完整覆盖到彼此培养目标的各个面向。而两岸汉教硕中所开设的课程除课名因两岸用语及习惯不同所以略有差异之外,其余大致相同。

其中不同之处在于以下3点:第一,中华文化以及跨文化交际的相关课程方面。在大陆高校汉教硕的培养目标中,第四项及第五项指出硕士生培养需“具有较高的中华文化素养和传播能力”以及“具有跨文化交际能力”。但是台师大的培养目标中没有中华文化及跨文化交际,故相对应的课程较少,仅有“华人社会与文化”、“近现代中国文史概论”、“海外华文文学专题研究”等3门课程;

第二,华侨教育方面。基于历史因素,台湾自1949年开始推动华侨教育工作,而台师大则是台湾最早办理华侨教育与招收侨生的高校之一,而华语文教学系所属的国际与社会科学学院前身为侨生大学先修班也与华侨教育密切相关。基于此,台师大为华侨教育的重点研究及施行高校单位,在汉教硕的培养课程中亦有许多针对华侨汉语教育的研究及课程,在未来发展的部分亦跟台湾“教育部”及“侨务委员会”合作,可以推派海外志愿者至侨校任教;

第三,与科技结合的相关课程。与大陆高校相比,台师大具有较多科技辅助的课程供学生修习,如:语言数码典藏与数码学习、华语计算机辅助教学、中文信息处理等。语言数码典藏的主要内容是利用现代科技技术,将古籍和书画转为数码化,并透过互联网传播,读者便可使用载具快捷的掌握这些资料;除了知识性的传播更为便捷外,数码化更是起到了保护古籍及书画的作用,为现代汉语、中华文化以及国家软实力传播发挥重要作用。此外,还有一些课程的教学方法与互联网和现代科技紧密结合。如:“海外华语教学实务”,该课程在大陆高校名为“国外汉语课堂教学案例”,台湾的上课方式除了老师讲授之外,还使用互联网与正在海外实习的学长进行视频,直接观摩第一手的教学实况,最后再辅以老师的点评讲解,使学生可以更直接地了解海外汉语教学的状况,并且从中学取经验。

(三)两岸汉语国际教育专业硕士研究生学分设置的异同

大陆国务院学位管理及研究生教育司(学位委员会办公室)所制定的《全日制汉语国际教育硕士专业学位研究生指导性培养方案》中规定大陆高校汉教硕研究生的毕业学分不低于38学分,其中包含核心课程(必修课程,共18学分,含学位公共课)、拓展课程(选修课程,共8学分,需分模块选修)、训练课程(共4学分)、教学实习6学分以及学位论文2学分。依照上述规定,大陆高校可自行修订修业学分。而台师大华语文教学系暨研究所学分分配分为两个部分,必修学分15学分以及选修学分21学分,总计36学分。如表4所示:

可见,两岸在汉教硕学分设置上毕业学分及实习学分数上并无明显的差异。可是,在必修学分、选修学分的设置上,以及教学实习学分是否计入必修学分有所不同。因此,造成了必修学分的差异和选课弹性程度等问题。

具体差异如下:第一,必修学分差异。台师大在硕士生必修学分上有15学分,总计五门必修课程。而一般大陆高校对于汉教硕的必修学分可分为两个部分:一是学位公共课程的6学分,包含政治(2学分)以及外语(4学分),另一个是学位核心课程的12~18学分(各校不同),总计为23~26个学分不等,约比台师大高出1.5倍。第二,选修课程弹性程度。虽然台师大的选修课中必选学分高于大陆高校,但是由于毕业学分数与大陆各高校并无太大差异且必修学分少于大陆近一半,台师大亦无规定其余学分一定要从所内修习,故选修课程的弹性较大,学生较有机会修习其他领域的课程。

(四)两岸汉语国际教育专业硕士研究生教学实习的异同

为了使学生在未来可以更顺利地进入职场,实习已然成为现今高校学生毕业前的必经过程。而汉语国际教育更是一门需要通过实践去学习的专业。

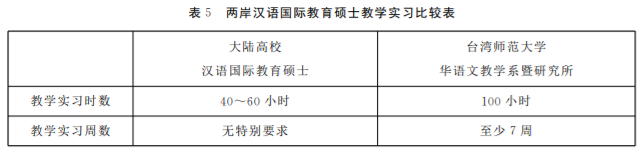

根据国务院学位管理及研究生教育司(学位委员会办公室)所订定的《全日制汉语国际教育硕士专业学位研究生指导性培养方案》,亦有将教学实习纳入其中,虽有规定可以志愿者的身份参与孔子学院及海外中小学等机构进行汉语教学或文化传播工作,但并未明确规定教学实习时数,而是由各高校自行决定,而各高校的教学实习时数从40小时至60小时不等。

而台湾方面,台师大华语文教学系暨研究所于必修核心课程中开设“华语文教学实习”课程,使汉教硕可以在实习前先对台湾各华语文教学中心有概略性的认识。台师大华文系《硕士班学生修业要点》中的《实习办法》第五项规定:学生于申请论文口试前,需有一百小时的教学证明或实习证明;第六项规定:实习地点可为台湾各大学之华语中心、国外大学之外教单位,或其他华语教学机构,但须经本系认可。一百小时的实习时间至少需为期7周。实习不计入学分,但在论文答辩前必须完成。如表5所示:

综上所述,我们可以发现依据实习规则而言,台师大对于硕士研究生的教学实习的时数较长,为大陆高校教学实习时间的1.6至2.5倍。此外,台师大亦要求硕士研究生教学实习周数需满7小时以上,且必须于申请论文口试前完成,就时数及时间相关规定而言较大陆高校严格。

四 对两岸汉语国际教育硕士研究生培养模式的建议

通过对两岸汉教硕培养目标、课程设置、学分设置和教学实习的比较,我们发现两岸汉教硕培养模式都已较为规范和完善,并已经形成各自的体系和特色。但仍有一些可相互借鉴,取长补短之处。基于此,我们提出以下几点建议:

第一,大陆高校可适当降低必修学分。台师大华语文教学系硕士研究生必修学分占毕业学分的41.67%,而大陆高校的硕士研究生必修学生占毕业学分为60.52%至68.42%,约为台师大的1.5倍。必修学分在学分总量上占比例过高,会降低学生对课程的选择性,不利学生的自主学习和多元发展。

另一方面,汉教硕为专业硕士,以专业实践为导向,重视实践和应用,但规定的必修课程多为理论导向,如:汉语本体研究和语言学相关研究等。汉教硕应须加强这些理论知识的内化,并增加在实际中应用的机会,可在选修课中加大实践课程的比例。此外,现今就业环境较为严峻,并不是专业为汉语国际教育的硕士研究生未来就业都可以找到与所学专业相对应的工作。

根据林建萍④的研究指出,以北京语言大学人文学院对外汉语专业为例,2000年以前90%以上的硕士生皆可以进入对外汉语相关领域的工作,但2002年以后,该比率已经下降为不到70%。根据我们的统计近3年以来,大陆高校汉教硕毕业后仅有不到30%的学生从事汉语教师的工作。因此,我们可以降低必修学分,给予学生空间培养自己第二甚至第三专长或兴趣。

第二,台湾方面可增加中华文化传播及跨文化交际相关课程。语言即为文化,文化亦透过语言来传播,二者相辅相成,而语言教学不仅是语言技能的训练,更包含了文化知识的传承。因此,一位优秀的国际汉语教师不仅要会教授语言,更需要懂得如何传播中华文化。

此外,作为一名国际汉语教师,身处第一线面对来自不同国家、不同文化背景的外籍学生,如何透过适当的交际方式在不同的文化背景下来传授语言及文化等相关知识也是教师必备的技能之一。所以,台师大的汉教硕培养模式应注重学生传播中华文化以及跨文化交际的相关知识与技能的培养,将其融入汉教硕的培养目标和课程设置之中,使汉教硕的培养更为全面。

第三,两岸都应增加与科技应用结合的相关课程。随着科技的进步,以多媒体和互联网为核心的现代信息技术不仅影响我们的学习和日常生活,更成为教育中最具变革性的要素。⑤现代科技打破了传统认知上的时间和空间,教学不再仅限于在实体的教室中进行,师生也不再仅局限于面对面的互动,上课时间亦不是冗长的四五十分钟了,因此如何面对和运用现代科技成为所有学科共同面临的重大议题。汉语课堂若可以与科技相辅相成,并且运用多媒体设备、在线教学等技术,让课堂更加引人入胜,如现今高校相当盛行的慕课(MOOCs)和放置在 YouTube及其他视频网站的各高校课堂频道都是翻转课堂形式并且与现代科技紧密结合的上课模式。

另一方面,台师大华语文教学系所开设的“海外华语教学实务”的课程所采用的远程视频技术,直接展示海外志愿者上课的过程,也是科技与汉语国际教育课堂结合的一种方式。因此,开设更多与科技结合的课程和运用现代科技的教学方法,多方触角,增强学生对该领域的认识、运用和创新的能力,使汉教硕培养课程与时俱进,更加多元、丰富。

第四,促进两岸汉教硕培养的交流与资源整合。经过对比分析,可以发现两岸汉教硕培养模式的不同之处,亦可以发现二者各有特点和优点,若能汲取对方优点加以进步即能使本身的培养模式更加完善。比如,大陆高校可以就必修学分过高的部分进行改良,而台湾方面可以就中华文化传播及跨文化交际部分进行补充。并且大陆高校的中华文化传播和跨文化交际课程已开设较为成熟,可实现资源共享,如教师和教材资源的利用,或可采用远程视频或慕课的教学方式共建该门课程。

此外,除了汉教硕培养相关的研讨会外,更可以加入硕士生之间的学术论坛和非学术类的交流与合作,也可以使用透过交流学生的模式至不同高校学习,增进彼此的互动与了解。比如,台湾世界华语文教育学会近几年就组织台湾各高校华文教育学科的本科、研究生和教师秋令营活动,赴上海和北京等地,一是旅游观光,了解大陆风土人情;二是参观国家汉办和国内汉语教学的名校;三是除参观外,大陆名校还组织专家进行讲座和课堂观摩活动。学生和教师都受益匪浅。大陆高校也可组织学生和教师效仿此模式赴台参观学习。

此外,海外汉语学习的市场虽大,但仍然不是无限的,总会有饱和的一天,两岸若是站在一个竞争的角度互相比拼,难免会造成资源的浪费,若可以就资源整合的方面进行沟通、协商,便可创造双赢的局面。比如可以运用现代科技和国内外第一线汉语教师的教学经验与教学材料共同创建两岸汉语国际教育教学平台和汉语课堂数据库等,这样不仅是有益于汉国教硕的培养,更益于两岸汉语国际教育事业的永续发展和新局面的开创。

参考文献:

① 郭熙等.华文教学概论[M].北京:商务印书馆,2007.

② 张孝欲等.华语文教学导论[M].台湾:台湾三民书局,2012:2.

③ “华语文能力测验”(TOFCL)为一套台湾研发专为母语非汉语的标准化语言能力测验,从 2001年8月 开 始 筹划,由台师大国语教学中心、华语文教学研究所与心理教育测验中心共同研发。2003年12月华语文能力测验正式对外开办考试,至今考生国籍遍布全球六十多个国家。并于2013年推出“新版华语文能力测验”,测验架构将语言能力分成三等六级,三等分别为入门基础级、进阶高阶级及流利精通级应试者可依自己的学习背景或语言能力选择合适的等级应考。(资料来源于台湾“教育部国家华语测验推动工作委员会”网站)

④ 林建萍.调整就业心态转变就业观念———对外汉语专业毕业生就业形势调查分析[J].北京教育,2007,(2).

⑤ 熊玉珍,桑烨,潘少萍.信息化世界汉语学习的现状调查[J].现代远程教育研究,2013,(4).