作者简介:亓海峰上海外国语大学副教授;邵滨,中央民族大学博士研究生。

一 引言

汉语国际教育硕士是“与国际汉语教师职业相衔接的专业学位,主要培养具有熟练的汉语作为第二语言教学技能和良好的文化传播技能、跨文化交际能力,适应汉语国际推广工作,胜任多种教学任务的高层次、应用型、复合型、国际化专门人才”,自2007年1月学位办设置汉语国际教育专业硕士学位以来,为适应国家汉语国际推广形势的需要,加快汉语的国际传播,满足不断升温的汉语热对海外汉语教师的需求,到2015年12月已有106所院校成为汉语国际教育专业硕士的培养单位。

但是汉语国际教育专业在人才培养中作为新兴专业缺少成熟的模式可循,由于课程设置、培养观念、师资队伍等多种原因导致不少培养单位对专业硕士的培养定位不清、实践性不足,院校之间在人才培养方式和培养质量上也有较大差异,不少院校的汉语国际教育专业硕士毕业后并不从事汉语教育相关工作,出现人才的流失,在国际汉语教师人才紧缺的情况下,却有大量的汉语国际教育专业硕士纷纷改行,反映出培养院校人才培养方面的问题。

汉语国际教育专业硕士的培养到现在已经历经十年,在学位点授予院校数量飞速发展的同时,也有很多问题引起了学界关注,需要探索和解决。

目前汉语国际教育专业硕士人才培养的研究多集中于课程建设、海外实习、论文撰写及教材建设方面,对培养模式的研究尚不多。

其中,朱瑞平(2011)、李泉(2011)、朱志平(2012)、汪国胜(2011)、萧国政(2012)、申红义(2011)、仇鑫奕(2015)等从较为宏观的视角对汉语国际教育硕士人才培养模式进行了综合分析,江傲霜(2013)、吴应辉(2011)、魏慧萍(2012)、林秀琴(2012)、李东伟(2016)等学者针对汉语国际教育专业硕士人才培养的问题出发提出了具体的培养模式,从总体看,目前关于汉语国际教育专业硕士人才培养模式的研究成果还比较欠缺,特别是实证研究成果较少。

基于此,本文对多所院校汉语国际教育专业硕士的人才培养状况进行了调查分析,从汉语国际教育专业硕士人才培养模式的角度梳理问题、提出建议、促进发展。

二 调查概况

2007年国务院学位办授予北京大学、北京师范大学、北京语言文化大学、北京外国语大学、南开大学、复旦大学、华东师范大学、上海外国语大学、山东大学、南京大学等24所院校为汉语国际教育专业硕士的首批培养院校,2009年全国汉语国际教育硕士专业学位教育指导委员会秘书处对培养方案进行修订,中央民族大学、湖南大学、郑州大学、辽宁大学、青岛大学、新疆大学、辽宁师范大学、湖南师范大学、陕西师范大学、江西师范大学、广西师范大学、曲阜师范大学、云南大学、新疆大学、青岛大学、西南大学、中国传媒大学等58所院校相继成为第二批和第三批具有汉语国际教育专业硕士培养资质的院校。

2015年教指委组织专家对第二批、第三批获得汉语国际教育专业硕士培养资质的院校进行了合格评估,本文通过问卷调研和网上公布的评估材料,对56所通过合格评估的院校的培养方案、课程设置、实习实践和学位论文等方面情况进行了调查分析。

从培养状况的调查结果看,这些院校在汉语国际教育专业硕士的人才培养方面均不同程度地取得了一定成绩,具有一些共性的特点:

第一,建立了专门的汉语国际教育专业硕士导师队伍和系统完整的管理制度。

从调查的院校看,90%以上的院校具有专门的专业硕士导师队伍,有些院校除了专业硕士导师外,还有校外行业导师,形成了双导师制度,为汉语国际教育专业硕士的论文指导和实习实践提供了保障。各院校都形成了包括招生、导师遴选、论文指导、实习实践、出国管理和就业在内的一系列比较完备的专业硕士管理制度,有些院校为加强汉语国际教育硕士的管理还建立了专门的学位教育中心,比如河北师范大学、辽宁师范大学等,使专业硕士的管理更为规范。

第二,开设了全国汉语教育硕士教学指导委员会制定的培养方案所要求的核心课程,注重案例教学。

在教指委指导方案中建议开设核心课程、拓展课程和训练课程三类课程,其中核心课程包括汉语作为第二语言教学、第二语言习得、中华文化、跨文化交际、国外汉语教学案例课等五门课程,拓展课程包括语言要素与要素教学、现代语言教育技术、汉外对比与偏误分析、语言测试、教学设计等课程,训练课程包括课堂观察与实践、中华才艺等。所调查的院校80%左右开设出了培养方案中的五门核心课程,在拓展课程和训练课程的开设上不同院校之间有所差异。

其中,案例课作为核心课程之一各院校都比较重视,除个别院校外,所调查的56所院校基本都开设了这门课程。不同院校之间因课程定位不同,课时和课程开设对象有所差别,有些院校只给中国学生或外国学生开设,比如哈尔滨师范大学只针对中国学生开设案例课,四川师范大学只针对留学生开设这门课,大部分院校中外学生混班上课,均开设了案例课;有些院校案例课在总课时中占比很高,为3〜4课时/周,比如天津师范大学、东北师范大学、福建师范大学、河北师范大学、江西师范大学、湖北大学、重庆大学等,大部分院校案例课为2课时/周。同时,案例教学作为_种教学的方法,在其他课程中也有不同程度的运用,少数院校还建立了自己的案例库,为案例教学的开展提供了有力的支持。

第三,加强了实习实践基地的建设,建立了比较完善的实习实践管理保障制度。

汉语国际教育硕士在培养中强调实践性,体现在国内外实习的要求、实践基地的建设等方面。所调查的院校85%以上具有专门的实习实践基地,数量多少不一,有些院校实习实践基地数量较多,国内外实习基地在10个左右,比如天津师范大学、浙江师范大学、辽宁师范大学等,大部分海外实践基地是依托学校的合作孔院而建,这些海内外的实习基地为汉语国际教育专业硕士的教学实习及海外实践提供了良好的平台。为保障实习质量,各院校也形成了繁简不_的实习实践管理制度,比如浙江师范大学建立了专门的实习实践平台和双导师制度,充分保证了实习的质量。

从总体看,所调查的院校基本形成了有别于学术型硕士的培养体系,在人才培养方面逐步建立起了专业硕士的培养模式。

三 调查中发现的问题

在调查的过程中,我们也发现由于各院校的师资队伍、学科基础和管理制度不同,在汉语国际教育专业硕士的培养方面质量有一定差别,部分院校对专业硕士培养的定位还不够清晰,在汉语国际教育专业硕士的培养中主要存在以下一些问题。

(—)课程设置同质化、特色不明显

所调查的这56所院校学校定位和学科基础有明显差别,其中有22所是师范院校,比如上海师范大学、天津师范大学、吉林师范大学、哈尔滨师范大学、辽宁师范大学、山东师范大学、曲阜师范大学、陕西师范大学、湖南师范大学、华南师范大学、江西师范大学、广西师范大学、西北师范大学、新疆师范大学、内蒙古师范大学等,27所为综合类院校,比如:厦门大学、苏州大学、青岛大学、云南大学、兰州大学、山西大学、辽宁大学、郑州大学、上海大学、河南大学、广西大学、湖南大学等,文科特色院校6所,比如:中国传媒大学、中央民族大学、广西民族大学等,理工类院校仅上海交通大学1所院校。

上述56所院校中有48所院校过去有对外汉语专业,具有国际汉语教学的学科基础,约占85%,比如中央民族大学、大连外国语大学、辽宁师范大学、青岛大学、云南师范大学、天津师范大学、上海师范大学,有8所院校过去没有对外汉语专业,比如:重庆大学、安阳师范大学等,约占15%。

这些院校在生源上也有较大差别,有些院校来自对外汉语专业的学生占生源的60%〜70%,比如上海师范大学占60%,而有些院校生源中对外汉语专业的学生比例则很低,只占到20%到30%左右,比如郑州大学30%,内蒙古师范大学30%。院校之间在师资配置上也有明显差异,部分院校师资结构合理、学科背景多元化、师资配备比较好,还有些院校师资学科背景比较单_,真正从事一线汉语教学工作又兼具科研能力的教师比较少。

这56所院校的性质、学科基础、生源和师资均有较大差异,但课程设置却具有高度的同质化倾向。从课程结构看,绝大部分院校的课程都是由外语、政治等公共课、培养方案中建议的4〜5门核心课、5〜6门拓展课和5〜6门训练课四部分组成。

从具体的课程设置看,只有少数院校针对自己的生源和院校特点开设了特色课程,比如辽宁师范大学结合海外的实习实践基地,增设了韩语课、意大利语课,浙江师范大学开设了教师发展概论、非洲汉语推广、海外汉语课堂等特色课程,中央民族大学开设了美国教育概况、中美跨文化交际等针对性较强的特色课程,新疆师范大学开设了中亚五国语言文化、中亚中小学教育发展等针对中亚地区的特色课程,但从总体来看,大部分院校的课程设置都非常相似,没有能够结合本院校的学科基础、师资、生源和实习实践基地开设出有特色和有针对性的课程。

(二)学位论文科学性不够,研究方法运用水平有待提高

论文是研究生培养中的重要环节,基于职业化的要求,汉语国际教育硕士的学位论文注重实践,强调面向多样性的教学实际或应用类的问题进行研究,其本质仍是研究,对论文科学性的要求并不能降低,但从我们的调查看汉语国际教育专业硕士的论文质量普遍不高,特别是科学性有所欠缺。

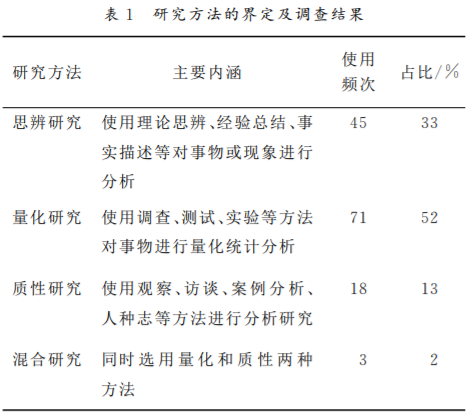

所调查的56所院校中有19所院校是211重点院校,我们以厦门大学、华南师范大学和西北师范大学这3所211重点院校为例对专业硕士学位论文的撰写进行调查研究,我们在知网上下载了这3所院校专业硕士的学位论文,共137篇,对其研究方法逐篇进行了分析研究(见表1)。这些论文中实证研究类的约占67%,非实证研究类的占33%。

实证研究类的论文主要使用量化研究、质性研究和混合研究的方法①。137篇论文中调查报告、偏误分析、习得研究类论文多数通过问卷调查等方式收集数据进行分析,属于量化研究,质性研究的论文比较少,只有18篇,主要是案例分析或教学研究的论文,多通过课堂观察或访谈进行分析。从实证研究论文的类型看,偏重于量化研究,混合研究和质性研究比例较低。

非实证研究类的论文多为本体研究或教学设计,论文主要基于已有的文献和个人思辨,使用经验总结或归纳演绎法。从统计结果看,有不少论文是思辨式或经验式的研究,约占33%。

从研究方法的运用看,所调查的论文中有相当一部分存在着方法表述不规范、概念不清晰或方法选用不当等问题,主要表现为:

1. 研究方法的表述不规范

研究方法表述不清主要体现为基本概念表述模糊或将不同层面的方法混为一体等情况。比如,约占30%的论文都提到使用了“文献法”,实际不少论文撰写中只是查阅了已有的相关研究,进行了文献综述,并不是真正意义的文献研究法。

—篇论文中的研究方法有不同的层次,有些论文撰写者将指导研究的基本思路、分析论证的方法、资料获取的方法和具体的数据分析的方法等不同层次的研究方法混在一起,体现出论文撰写者对研究方法的理解和运用不够清晰。比如:有些论文中提到研究方法中使用了定量研究法、描写归纳法、问卷调查法、访谈法、统计法,有些论文中提到使用了案例研究法、比较法、观察法等。都体现出论文撰写者没有理清研究方法运用的不同层次。

还有些论文中存在生造术语的情况,比如有些教学设计的论文提到使用的研究方法为总结法、经验法、数据法、理论联系实际法、语料观察法等,都体现出论文撰写者对研究方法的基本概念理解不清。

2. 研究方法的使用和选择不当

不少实证研究类的论文使用定量研究方法,但是存在使用不规范的现象,比如很多论文以问卷调查为研究方法的主体,但调查样本偏小,有些还达不到小样本调查的最低值,而且问卷设计简单,缺少信度和效度。比如,《对韩初级汉语口语教学现状调查与教学对策研究》等论文中都存在问卷调查样本较小、取样不足的问题。

访谈法也是论文中使用较为广泛的一种研究方法,但是不少论文中缺少访谈提纲的设计和访谈语料的记录,只是一般性的访谈结果的描述和总结。

还有不少教学设计、教学方法探索类论文,只有教学现象的描述或个人教学实践的总结,缺少具体的研究方法,而对教学设计论文非常有效的行动研究法在我们所调查的这些论文中却很少使用。比如:《论游戏教学法在对外汉语教学中的应用——以西安汉诺威国际学校汉语课堂为例》《对俄汉语教学之王维诗歌教学——以〈鹿柴〉〈山居秋暝〉〈相思〉为例》等论文都是教学方法的探索类论文,但是主要是—些现象的总结或描述,缺少科学的研究方法。

3. 论文的研究方法述而不用

述而不用是指论文提到要运用一些具体的方法,但是实际并没有运用。这种情况非常普遍,有些论文在研究方法部分提出使用了五六种方法,实际上论文中却只使用了一种或两种研究方法。比如:《英语看图说话课与对外汉语看图说话课的对比研究》《从量词的区别语义特征看对外汉语量词教学》《留学生学习汉语动词重叠的偏误分析和教学策略》等论文中在研究方法中都提到使用了五六种研究方法,实际论文中真正应用的却只有一两种研究方法。江新②、王若江③、刘宏④通过对期刊论文的调查指出对外汉语界期刊论文中存在研究方法运用水平较低的问题,从我们对专业硕士论文的调查看这个问题普遍存在,甚至在基本概念混乱、方法使用不规范等方面表现得更为严重。

(三)从事相关领域工作的专业硕士比例较低,职业导向不明晰并不乐观。

从中国学生的就业情况看,虽然大部分院校汉语国际教育专业硕士的就业率可以达到80%以上,但是行业相关率很低。我们把所有从事教育行业的都按行业相关来统计,比率仍然较低。56所培养院校中2012—2014年间汉语国际教育专业硕士就业的行业相关率均值为41%,最高的相关率为80%,最低的为30%。行业相关率在60%以上的院校有13所,占调查院校总数的23%,比如天津师范大学为80%、上海师范大学为78%、上海大学70%、厦门大学70%,行业相关率在40%以下的院校有15所,占调查总数的27%。如果只统计毕业生中从事汉语教学工作的,那么比例更低,很多院校只有10%左右。

留学生的就业情况也并不乐观,很多院校留学生的招生较少,留学生和中国学生的比例只有2:10,有个别院校甚至比例更低,这些人数非常有限的留学生毕业后也有不少从事了与汉语国际教育完全无关的工作。

四 问题讨论及解决对策

针对上述问题,我们认为在汉语国际教育专业硕士人才的培养中主要应明确目标定位、加强培养特色、处理好提升实践能力与发展专业研究问题能力的关系。

(—)明确人才培养定位,优化、细化培养目标

就业是我们人才培养的最终环节,也是人才培养中最重要的问题,而调查中显示的就业难、行业就业率较低就反映出我们人才培养尚存在不少问题,核心问题就在于人才培养定位不清。

目前在汉语教学蓬勃发展的形势下,合格的海外汉语师资非常匮乏,从职业发展需求出发,汉语国际教育专业硕士应主要是培养海外从事各类汉语教学工作的专业教师,但是能够真正胜任并实际从事海外汉语教学工作的专业硕士却少之又少,毕业生纷纷改行。

教指委对汉语国际教育硕士的培养目标中明确提出应培养“适应汉语国际推广工作,胜任多种教学任务的高层次、应用型、复合型、国际化专门人才”⑤,其中“胜任多种教学任务”“应用型、国际化”是关键,这是汉语国际教育专业硕士通用型人才培养的出发点。针对海外汉语教学复杂多样的需求,各培养院校还应针对自己院校的师资、生源、海外实习单位,优化和细化培养目标,制订出符合自己院校实际情况的具体培养目标,比如云南师范大学、云南大学主要针对东南亚地区的汉语教学需求设定培养目标、进行本土汉语教师的培养,这样就能保证人才培养工作真正落到实处。

(二)加强特色建设,实施分层分类教学,突出自身优势

从我们的调查看,不少院校的课程设置都是直接照搬了培养方案,并没有在教指委培养方案指导思想的基础上结合自身的情况因地制宜、灵活多样地发展,缺少特色成为这些专业硕士培养院校的突出问题。要解决这一问题,凸显培养特色,可以从课程、培养方式、管理模式等方面加强。

从课程设置看,各院校可以基于自己的区域特色和院校优势开设出一些特色创新课程,也就是开设一些除了培养方案中所规定的核心课程、拓展课程以外,特地增设的课程。比如新疆地区的汉语国际教育人才培养主要面向中亚和俄罗斯地区,新疆大学、新疆师范大学等院校就开设了针对中亚及俄罗斯汉语教学的课程,增强课程设置的区域特色。上海外国语大学作为语言类院校,充分利用自身的外语优势,根据中国研究生的学历背景和不同特点开设了“法语”“西班牙语”和“拉美地区文化”等特色课程,为学生赴海外实习和工作打下了较好的语言和跨文化交际的基础。

针对各院校生源多样,学生专业背景不一的问题,在课程实施中可以实行分层分类教学,对专业背景和非专业背景的学生、中国学生和留学生采取既分又合、灵活弹性的组合方式授课。

除了课程设置以外,特色建设还应体现在培养方式、管理模式等方面,比如中央民族大学主要针对北美地区培养国际汉语师资,发展外向型人才培养,提出“2+1+X”的培养模式⑥,天津师范大学将泰国本土师资培养与专业硕士的培养相结合,颇具特色、成效显著。

(三)注重教学研究能力的提升,培养复合型人才

从学位论文看,汉语国际教育专业硕士的论文撰写非常强调实践性,这并不意味着降低学术标准,可是不少培养单位片面理解了实践性,认为专业硕士培养是不需要学术训练的。所调查的学位论文研究方法运用问题很多、质量偏低就显示出人才培养中缺少学术训练,专业问题研究素养较差。

在专业硕士的培养中实践性是核心,但是强调实践性并不是要摒弃研究性,二者并不矛盾,专业硕士的培养目标是能够适应汉语国际推广工作,胜任各种教学任务,注重的是运用一定的理论解决各种实际问题,而这种发现问题、分析问题和解决问题的能力正是其研究性的体现⑦。另外,作为国际汉语教师的储备军,汉语国际教育硕士的教学研究能力应是其教师潜质的重要方面。所以在专业硕士的培养中,我们提倡实践性和研究性相结合,二者结合的最佳途径就是在人才培养中注重教学研究能力的提升。

我们建议开设一些研究方法类课程,李晓琪在研究美国的英语国际教育硕士课程时提出“3+1”的模式,“3”是以研究方法、教育、文化为主的课程⑧,田艳对英国英语国际教育硕士课程进行研究,也发现其研究方法类课程占的比重较大,相对于国外比较成熟的TCSLO课程设置,我们在专业硕士的培养中方法类的课程比较匮乏。

开设专门的研究方法类课程可以使专业硕士接受基本的学术训练,这既有助于论文的撰写、提高论文质量,更有助于学生成为教学反思者,提升教学实践能力的发展。目前国内少数汉硕培养院校开设了类似课程,做了有益的尝试,比如上海外国语大学开始了“汉语国际教育研究方法”选修课,中央民族大学开设了“国际汉语教学研究方法专题”,这都是有益的尝试。

五 结论

通过对56所汉语国际教育专业硕士培养院校培养方案、课程、论文、就业等情况的调查了解,我们认为要达到“高层次、应用性、复合型、国际化”的人才培养目标,在培养规格和培养方式上都应深入探索和改革,明确培养定位,处理好通用型人才培养目标与定向型人才培养目标、特色建设与规范发展、教学实践能力与专业研究能力的关系,这样才能培养出真正能胜任多种教学任务、符合国际汉语教师职业需求的汉语教学人才。

参考文献:

① 刘润清.对外汉语教学中的研究方法[M].北京:外语教学与研究出版社,1999:87.

② 江新.第二语言习得的研究方法[J].语言文字应用,1999(2):33-39.

③ 王若江.对外汉语教学研究中统计方法运用状况调查[J].汉语学习,2003(3):60-64.

④ 刘宏.2001—2010年对外汉语教学研究方法运用情况及趋势分析[J].国际汉语学报,2013(2):202-211.

⑤ 国务院学位办.全日制汉语国际教育硕士专业学位研究生指导性培养方案[EB/OL].[2017-10-01].http:∥yz.chsi.com.cn/kyzx/zyss/200905/20090520/94575811.html.2009.

⑥ 李东伟.汉语国际教育硕士培养模式及优化研究[D].北京:中央民族大学,2016

⑦ 李泉.汉语国际教育专业硕士培养原则和实施重点探讨[J].华文教学与研究,2010(3):1-7.

⑧ 李晓琪.英美大学 TESOL专业研究生课程设置考察与思考[G]∥汉语国际传播研究.北京:商务印书馆,2010:78-84