作者简介:吴应辉,博士,中央民族大学国际教育学院教授、研究生院院长,博士生导师,主要研究方向为汉语国际传播。郭晶,中央民族大学国际教育学院在读博士生,研究方向为国际汉语教学。庞博、王梦楠、段辰雨,中央民族大学国际教育学院汉语国际教育硕士在读研究生。

汉语国际教育硕士(下文简称“汉教硕士”)主要是一个外向型专业学位类别,其毕业生本应到海外长期就业,但由于种种原因,多数学校海外对口就业比例普遍偏低。在此背景下,我们正好找到了一个例外,即中央民族大学国际教育学院的汉教硕士在美国对口就业人数较多的案例。于是我们决定对这一群体的成长历程进行叙事研究,试图从这一正面案例中找出一些重要影响因素,破解出国对口就业率低这一难题。

本研究对在美国就业的16位汉教硕士进行叙事比较,对其自述从攻读汉教硕士到融入美国工作、生活的成长故事中发现重要影响因素、重要节点,以及他们下决心到美国谋求人生发展的心路历程进行叙事比较研究,力求发现教师成长中的一些共性特征,对国际汉语师资培养提供参考依据。

1 研究介绍

1.1研究对象

本研究的调查对象均为中央民族大学(下文简称“民大”)与美国高校联合培养并在美国成功对口就业的16位汉教硕士。

截至2017年7月10日,民大共招收了8届汉教硕士。在已毕业的6届330名学生中,赴美国联合培养的汉教硕士及到美国、新西兰、英国攻读博士学位的学生共有76人,占全部毕业学生的23.03%。

在赴美联合培养的47名已毕业的学生中共有44名学生在美国找到了全职工作,占赴美联合培养学生总数的93.62%,主要分布在马萨诸塞、康涅狄格、罗德岛、新泽西、纽约、弗吉尼亚、佐治亚、佛罗里达、肯塔基、伊利诺伊、犹他、俄勒冈、加利福尼亚和得克萨斯14个州和首都华盛顿。这批毕业生均为中央民族大学国际教育学院与美国高校联合培养的汉教硕士,其中43人在中小学及大学找到了汉语教学工作,1人在非教育行业就职。

在43位从事汉语教学的毕业生中,就业于大学的5人,中小学38人。在美国就业总人数(44人)中,专业对口就业率为97.73%。起薪一般在4万美元左右,最高起薪达6万美元左右,到2017年7月,最早的毕业生中最高年薪已达6.9万美元(李晔①)。

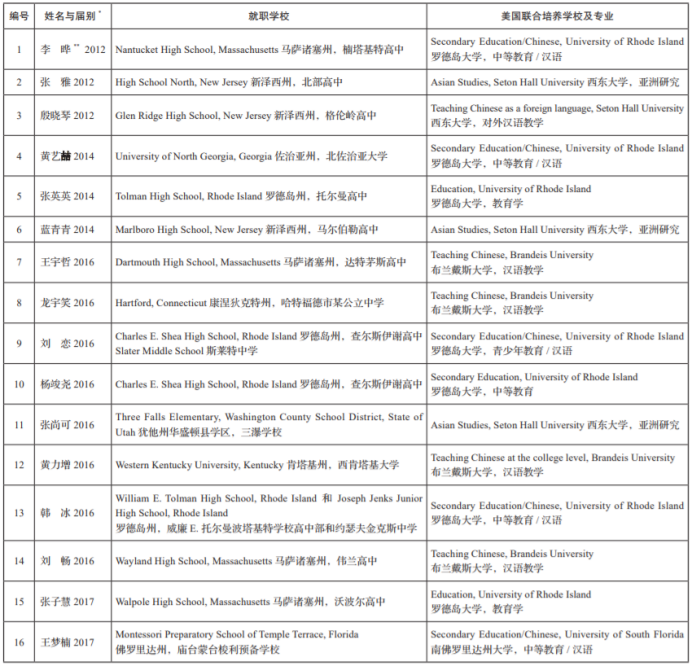

本研究从43人中选取了16人作为调查对象,这些学生涵盖了民大已毕业的6届汉教硕士中的5届,即2012、2014、2015、2016和2017届,其中男生3人,占18.75%,女生13人,占81.25%,主要分布于马萨诸塞州(4人)、罗德岛州(4人)、新泽西州(3人)、犹他州(1人)、康涅狄格州(1人)、佛罗里达州(1人)、佐治亚州(1人)和肯塔基州(1人)。除2位毕业生在高校任教之外,其余14人均任教于中小学。

1.2研究方法

本研究主要采用叙事研究方法,即请研究对象讲述自己从报考硕士研究生到在美国成功就业、融入美国社会的人生经历和重要节点,尤其注重对自己心路历程的回顾与反思。

鉴于研究对象分布于美国不同地区,访谈主要通过微信、QQ等远程视频或音频方式进行,访谈结束后对相关录音进行转写整理。我们以文本为主要依据对每个调查对象自己讲述的故事进行比较研究,找出共同点。我们也对回国的个别研究对象进行了面对面的访谈调查。此外,我们还从研究对象发布在朋友圈的照片和短视频中获取了一些参考信息。②

2 研究发现

我们分别对16位研究对象进行访谈,对访谈记录的故事进行比较后发现以下共同点:

2.1对语文和英语有浓厚兴趣

部分调查对象在讲述自己报考硕士研究生的动机时都谈到了自己对语文和英语等人文科目的浓厚兴趣。

王梦楠回忆到,“在(20世纪)90年代初那个还不流行上补习班的时期,我已经学习了国画和中国古典舞,遗传了母亲对文学的热爱,我自小就对语文和英语有着浓厚的兴趣,也许这也注定了我与汉语国际教育这一专业的缘分”王梦楠,2017)。

王宇哲谈到,她从小成长于一个教师家庭,因为母亲是中小学老师的缘故,她从小就熟读四书五经等传统经典著作,同时她常常被母亲带进语文课堂,这样的成长经历成就了她的文学涵养和对语言文字的热爱,而本科学习英语专业让她觉得去国外会是一个不错的选择(段辰雨,2016)。

其他学生虽未明确表示对语文和英语的兴趣,但其本科专业多为对外汉语、汉语言文学或英语,也间接证明了其学科兴趣。

2.2有强烈的出国学习和发展动机

在16位研究对象中,9位在讲述自己报考汉教硕士的动机时都表达了当时强烈的出国学习和发展的意愿。

黄艺喆将自己当时的报考动机描述为“民大+出国”。

王宇哲报考汉教硕士的动机是兴趣使然,希望把自己对语文的热爱和英语能力结合起来,走出国门传播汉语和中华文化,而民大培养方案和自己的思路一样清晰,规划详细,所以选择报考民大。

龙宇笑本科所学专业就是对外汉语,对本专业外向型培养目标高度认同,立志投身汉语国际教育。

韩冰在回忆报考汉教硕士的初衷时说,面对国内严峻的就业形势,本科生毕业很难找到理想的工作,因此从一开始就有着明确的目标,既喜欢本专业,又想要出国深造,在充分考虑了各种因素后,决意走民大汉教硕士“1+2+X”的培养路线。

杨竣尧回忆到,当年选择报考学校时,他发现民大有很多很好的国外合作院校,这些合作院校与民大学分互认,大多都有奖学金,这样一来,不仅可以在两年间拿到中美两国高校的硕士学位,还能节约时间和金钱。这让他喜出望外,产生了浓厚的兴趣。他认为民大是自己人生的最佳选择,便毅然决定报考民大,到美国发展。

张尚可回忆选择报考院校时说到,报考民大是机缘巧合,因为在搜集资料的过程中,民大的“1+2+X”培养模式引起了他的注意,套读学位吸引了他的眼球:两年时间真的可以拿双硕士学位?还可以去美国看看外面的世界?他一直想趁着年轻多出去走走,但是现实没有给理想足够的时间和空间,这次看到这个机会和平台,他觉得简直是为他量身定制,如此事半功倍的发展模式对于他可能是一个全新的机遇。于是他做了进一步了解,发现民大的培养模式确实更适合自己,最后在某名校和民大之间选择了民大。

黄力增谈到当年报考择校时,也描述了他强烈的出国动机。他谈到,考研之前在政府单位工作,自己并不是很喜欢这份工作,而且当时想借考研的机会出国看看,所以在网上查了很长时间的资料以后,觉得民大的“1+2+X”模式对于他来说是最合适的。想要去美国主要是觉得人这么大一定要出去看看,并且民大跟那么多美国的院校有合作关系,为何不好好利用这个机会。

张子慧很明确地表示,入学前就想去美国,想去不同的地方体验生活和文化,报考民大就是被民大的联合培养模式吸引。

殷晓琴坦言,上大学的时候就想出国,大学毕业直接出国会让她有点担心,想读研究生作为缓冲。在美国和英国之间选择美国,是因为其学术氛围更加自由,适合对外汉语专业学生的学校和专业比较多。

2.3英语能力非常重要

民大汉教硕士招生中对英语的高要求和对英语成绩好的考生的吸引措施广为人知,如2017年英语65分以上者才能参加复试,托福考试80分以上者,其他单科和总分只要均达到国家控制分数线即可破格参加复试,且同等条件下可优先录取,等等。

应该说,能被录取的学生英语水平总体较高,然而,调查对象中的几位学生都谈到英语能力是到美国后遇到的最大挑战。

王梦楠谈到,“尽管通过了托福考试,可在最初接触美国人的时候还是无法适应,经常会出现听不懂或者不知如何应对的情况。语言表达有一些障碍是我遇到的困难之一,也是大部分与我一同学习的中国硕士生遇到的最大问题。大部分教授来自美国本土,课堂模式不同,语速快更是一大挑战。在课程设置上,课程少、课业多是一大特点,从预习到汇报,需要学生阅读大量与教育教学相关的文献,对学生的阅读、写作及反思能力要求极高”(王梦楠,2017)。

黄艺喆本科专业虽为英语,但也坦言,到美国任教以后对语言的敏感度让她及时发现在交流中自己的英语还不够地道,并立刻采取弥补措施。她养成了收看美国大学公开课和脱口秀的习惯,越来越流利的英语也帮助她更快地适应了美国的工作环境。

张雅本科为英语专业,但她回忆论文写作过程时坦言,她的论文被美国教授修改了八遍,虽有学术论文写作方面的问题,但也间接反映出英语写作力不从心的问题。

杨竣尧的英语基础很好,托福一举拿下102的高分,这为他准备GRE、学习其他知识赢得了更多时间,也让他更快地适应了美国的生活和学习节奏。

其他几位学生也都谈到了自己如何准备托福和GRE考试,从一个侧面反映出英语能力的重要性。80分的英语托福成绩是美国高校录取研究生的最低控制线,有的学校如布兰戴斯大学、马里兰大学则要求托福最低成绩为100分,马里兰大学甚至要求有GRE成绩。由此可见,良好的英语能力是赴美联合培养和谋求汉语教师职业发展的基本条件。

2.4家庭支持出国学习就业

黄艺喆回忆到,在考虑是否赴美国联合培养时,她打电话征求家人意见,父母让她坚定自己内心的想法,不要给人生留下遗憾。虽然一年多的学习生活需要不少的资金支持,但是父母都觉得这是一笔划得来的教育投资。于是在综合考虑各方面因素后,黄艺喆最终决定进入罗德岛大学深造一年。

龙宇笑、张尚可、黄力增谈到出国学习和就业时,都明确表示家里完全支持自己的出国选择。

其他几位学生虽未提及家人态度,但从家里提供至少20万元经费支持出国学习的事实可以看出,家庭对出国学习均持支持态度。

2.5经过中外联合培养

16位成功在美国找到全职汉语教学工作的汉教硕士都充分肯定自己在国内大学和美方联合培养院校的学习收获以及经过挫折之后的反思和进步,对这种中外联合培养模式高度认可,认为对未来从事汉语教学工作进行了很好的知识储备和技能训练。在美国学习的专业除西东大学为亚洲研究专业以外,其他高校均为教育学。

找到全职工作的学生无一例外都是通过中外联合培养项目获得中美两所高校双硕士学位和美方合作培养院校所在州的教师资格证。这为他们在公立中小学就业扫清了政策障碍,因为在美国公立中小学就业,要求必须持有教师资格证。

通过联合培养,充分发挥了中美高校的各自优势:在中国高校较系统地接受汉语语言学和教学理论、方法的教育,并利用美国名校暑期北京项目中的实习机会学习、体验美国学校汉语教学的理念、方法与技巧;而在美国,一方面学习了在美国从事教育工作必修的理论课,为报考教师资格证做准备,另一方面通过大约一学期的实习进一步体验美国的教育体制、管理制度以及与学生和家长沟通交流的规范和技巧,为毕业后入职做好必要的准备。此外,在美国学习、实习乃至生活,也是熟悉与了解美国社会文化、提高英语交流能力、体验跨文化交流并减少跨文化交流障碍的有效途径。

2.6以积极心态融入美国社会

留在美国工作的学生心态都很积极,对美国的工作、生活都有很高的认可度。

如蓝青青谈到,起初她并没有想要留在美国,赴美只是听从导师的指导,想要更进一步学习专业领域的知识,并未给自己设限。但随着时间的推移,她发现自己越发喜欢在美国生活,渐渐产生了如找到工作就定居美国的想法。正是这种开放的心态才缔造了她未来的无限可能。她强调,赴美后一定要多走走看看,说是去游山玩水,其实是去感受美国,了解美国。除了工作以外的时间,放假休息时她也尽可能多地去美国的不同地区旅行,她认为在行走中才会知道自己更喜欢什么样的生活。要逐步去了解这个国度,才能以此来决定以后是否留在这里。也正是因为这样,2014年暑假,蓝青青到纽约去学习现代舞和芭蕾,并在参加演出的过程中结识了她现在的一个主管领导,获得了教中文以外另一份自己喜爱的工作——在乃霓现代艺术舞蹈团做助教并在幼儿园教小朋友跳舞。

张英英在回忆初到美国时的经历时谈到,“良好的语言教学环境为初到美国的她提供了便利,她住在当地信仰摩门教的家庭中,了解他们的文化和宗教,与当地人一起讨论中美差异等等。在这段时间中,张英英更深切地体会了跨文化交际的含义”(王梦楠,2017)。

张雅为了更了解美国的文化,尽量去参加校园的学生活动。每次参与、组织学生活动过程中,张雅都有所收获,有所感悟,特别是美国人非常重视感谢为活动服务的人,最后都会很正式地道谢,这一点给张雅留下了深刻的印象。此外,在周末张雅会参加SOS(Services on Saturdays)义工社团,不仅为了帮助别人,更多的是去发现美国社会的更多侧面。

杨竣尧则在繁忙的学习、工作之余与同学一起积极感受美国人的休闲生活,如森林旅游、海边垂钓,甚至自己购买了一条很小的塑料独划船,用于垂钓、运动、水上观景等。

王梦楠赴美国之前便决定住校园宿舍,以便与美国同学交流,提高英语和跨文化交流能力。事实证明,她的决定是正确的,她的求职面试非常顺利,离毕业还差一个学期,她便找到了两份工作,一份全职,另一份兼职。

2.7导师及学院引导发挥重要作用

汉教硕士阅历较浅,在人生规划的重要十字路口,往往犹豫徘徊,此时如能得到导师及学院的正确引导,人生轨迹可能发生方向性转变。导师一句鼓励出国的话可能使其出国发展,反之则可能使其放弃出国发展计划而谋求国内就业。调查对象中的几位学生都谈到了导师和学院对其出国选择的决定性影响。

蓝青青谈到,导师对她的帮助至关重要,如果没有导师的指导、建议,她就不会想到出国;如果没有来到美国,她也就不会感受到世界的辽阔以及生活的无限种可能性。

张英英也特别提到导师和院长为她指明了出国的方向。

张雅决定赴美国套读第二硕士学位之前曾有到法国交换学习的机会,但她当时请教了很多师长,包括院长和她的导师。在和师长长谈之后,张雅最后还是决定放弃法国的交流学习机会去美国读学位。

刘畅坦言,每每坚持不下去想要放弃时,是她的导师为她指明方向,并鼓励她先递交材料申请试试。令刘畅没想到的是,一周后她便收到了来自布兰戴斯大学的面试通知,并在2015年的春天如愿以偿地收到了录取通知书。

2.8实习对培养学生的职业兴趣和顺利就业具有重要意义

所有的调查对象都高度评价在来华汉语教学项目实习和在美国学校实习对提高教学能力和了解美国教育制度的重要性。

杨竣尧回忆到,由于6月中旬就要赴美学习,因时间冲突错过了国内项目的实习,最后在美国的孔子学院实习。在国外实习挑战更大,压力也更大,所以也锻炼了他的环境适应能力和独立处理方方面面问题的能力,为以后在美就业奠定了坚实的基础。

张尚可谈到实习感受时说,实习项目使他从一个理论学习者变成一个实操者。实习经历让他把所学的知识巩固了,所学的技巧也运用到了实际教学当中,积累了很多教学经验。他觉得自己和学生是师生,更是朋友,实习是一段很有收获、很愉快的经历。

张子慧坦言,参加暑期实习项目后更加热爱这个专业。

2.9工作签证问题是汉教硕士留在美国从事中小学汉语教学的最大问题

赴美联合培养的汉教硕士,如果提前申请,可获得在美国一年的合法带薪实习机会(OPT)。多数汉教硕士都是利用这种带薪实习机会工作一年,但从第二年起,中小学教师则需要抽签,幸运者可获得工作签证,未能中签者则不能继续留在美国工作,必须回国(高校全职工作者如学校愿意担保,可免抽签获得工作签证)。

事实上,在上述已在美国担任汉语教师的16位汉教硕士中,4位因未抽到工作签证而不得不终止留美从教。由此看来,工作签证问题是困扰所有第一年入职美国中小学的汉教硕士的最大问题。

3 对国际汉语师资培训的启示

上述研究虽然只面向在美国就业的汉教硕士,但研究结果对国际汉语师资培养同样具有重要的启示。

3.1“双语双文化”是国际汉语师资培养中需要高度重视的基本素养

所谓国际汉语师资,既指本土汉语师资,也指从中国输入的汉语教师,两类教师均需要具备“双语双文化”素养。本土教师需要具备良好的汉语和中华文化素养,而从中国输入的教师则需要具备良好的对象国语言能力和对象国文化素养。试想,上述在美国成功就业的汉教硕士如果连英语都不熟练,其跨文化交流能力肯定适应不了学习、求职、工作和生活的需要,以致难以融入当地社会。

其实,中国国内培养的国际汉语师资,不论是本科还是硕士,能达到“双语双文化”水平的并不多,这就需要全国汉语国际教育专业学位研究生教育指导委员会和各培养单位认真反思培养方案是否符合对象国对汉语师资的“双语双文化”需求。这种由中国高校培养的“双语双文化”汉语母语教师经过在对象国较长时间的学习、工作和文化适应,将逐渐成长为“超本土”汉语教师,即“同时具有汉语母语者良好的汉语能力和中华文化素养,又具有本土汉语教师熟悉、了解学生母语及其所属社会文化优势,在所在国的工作和生活中基本没有跨文化交流障碍的汉语教师”(吴应辉,2016)。

“超本土”汉语教师是国际汉语师资的高端形态。要培养“超本土”汉语教师,研究生招生选录环节十分关键,应认真甄选把关,把那些对汉语言文学、外语和中华才艺都有浓厚兴趣的考生选拔出来作为培养对象。

3.2中外联合是培养能够"走出去"和"走进去"汉语师资的最佳途径

目前国内培养的国际汉语师资“走出去”的渠道比较单一,主要依靠孔子学院总部/国家汉办的志愿者项目。这种“走出去”是虚的“走出去”,因为志愿者有任期上限,一般最多不超过三年,并非真正的海外就业,实际上是中国就业的海外延伸,因为“买单”的主要机构还是在中国。而且相当多“走出去”的汉语师资因为他们并不能熟练使用对象国语言,也不熟悉对象国文化,需要较长的适应期,因而很难融入所在国的社会生活,难以“走进去”并长期留下来从事汉语国际教育事业。

真正的“走出去”和“走进去”是指能够获取对象国机构提供的就业岗位,能深度融入对象国社会,并在对象国长期发展。上述16位汉教硕士在美国就业的成功案例告诉我们,中外高校联合培养是培养能够“走出去”和“走进去”的国际汉语师资的有效途径。

3.3定向分层培养是加强国际汉语师资培养针对性的重要措施

目前我国培养国际汉语师资的学校(含本科和硕士)能明确对象国或对象区域的很少,大家为提高就业率都试图培养“通用型”汉语师资。然而事实恰恰相反,“通用型”恰恰不通用,不同国别对汉语师资有不同的需求,加强国别或区域定向培养才能提升满足需求的精准性。

美国就业的16位汉教硕士的就业层次就有小学、中学和大学,他们在美国联合培养高校攻读硕士学位时就分高校汉语教学、中学汉语教学和小学汉语教学三个层次,值得中国国际汉语师资培养高校借鉴。譬如,汉语国际教育本科层次应该有一部分学校面向小学和幼儿园培养汉语师资,而汉语国际教育硕士层次则应该明确主要面向中小学培养汉语师资,博士层次则明确面向高校培养汉语师资。总之,定向分层培养是加强国际汉语师资培养针对性的重要措施。(李东伟、吴应辉,2017)

3.4教学实习实践是培养学生专业兴趣和促成顺利就业的重要环节

在国际汉语师资培养中各校普遍认同,理论知识的教学与实践能力的培养二者不可偏废。然而,培养过程中却常常出现重理论知识传授、轻实践能力训练的倾向。

本研究发现,在美国成功就业的16位汉教硕士都谈到了实习、实践对其适应汉语教学工作的重要性,有的学生甚至认为实习激发了自己的专业兴趣。美方联合培养院校安排的实习时间往往包含一个完整的学期,以使汉教硕士能够完整学习、体验一个学期学校教学及管理的各个重要环节和重要事项,能体验并感悟与学生、家长、同事和学校领导沟通交流的规范,能学到紧密结合教学实际的教学方法和课堂管理技巧。

4 结语

叙事研究方法应用于国际汉语师资成长研究尚处于探索阶段,本文的研究对象通过对自身成长过程的反思性叙事为我们展示了其成长过程中的重要事件、重要节点、重要选择及相关心路历程,使我们看到了像美国这样的发达国家对汉语师资的准入条件,以及汉教硕士参与发达国家汉语师资人力资源市场竞争的可能性。当然,最重要的是使我们感受到了他们在美国成功就业并愉快生活给国际汉语师资培养行业带来的正能量。

本研究的对象及其对象国美国具有特殊性,也许不能代表其他国家,包括广大发展中国家的情况。然而,普遍性寓于特殊性之中,上述研究发现对国际汉语师资如何“走出去”并能“走进去”仍具有一定的参考价值。

附注:

① 此为化名,除李晔、张雅为化名之外,本文中提及的其他学生姓名均为真名,且已征得当事人同意。

② 本文使用的叙事材料也用于段辰雨和王梦楠的硕士论文,下文不再一一注释。

参考文献:

段辰雨 . 美国“超本土”汉语教师成长之路的叙事研究(之一)[D].北京:中央民族大学硕士学位论文,2016.

李东伟,吴应辉 . 我国汉语国际教育硕士培养模式现状与优化策略 [J].中国高教研究,2017(10):62-66.

王梦楠 . 美国“超本土”汉语教师成长之路的叙事研究(之二)[D].北京:中央民族大学硕士学位论文,2017.

吴应辉 . 国际汉语师资需求的动态发展与国别差异 [J].教育研究,2016(11):144-149.

附录:16位研究对象情况

* 16人均为中央民族大学汉语国际教育硕士,因此只注明毕业届别

** 李晔、张雅为化名