近几年来,汉语和中国文化成为世界流行风潮,国际中文教育热度持续上升。图为一名老师在参加线上培训。(图片来源:本文图片均由受访者提供)

近几年来,汉语和中国文化成为世界流行风潮,国际中文教育热度持续上升。无论是学前教育阶段的双语幼儿园,备受华裔、跨国和非华裔家庭青睐的周末中文学校,还是名声斐然的孔子学院都搭起了中国文化与世界沟通的桥梁,汉语教学在英国更是方兴未艾。尽管现时疫情下的网课面临诸多挑战,英国华文教育的蓝海似乎悄然形成。

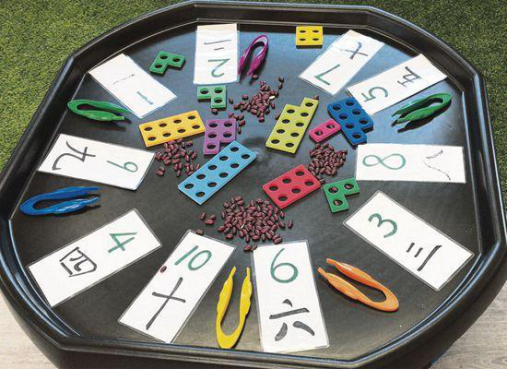

在幼儿阶段就进行沉浸式教学的另一个好处便是趁儿童尚未形成母语习惯之前,自然地将中文融会贯通。图为佩茨伍德中英双语幼儿园的教学场景。

从慈善到专业 海外中文教育矩阵扩大

英国中文教育促进会会长伍善雄MBE介绍,他来英50年来,亲眼目睹了中文学校经历了从老唐人街上只有几个学生的小补课班发展到现在全英59所中文学校,2200位老师,2.3万多名学生的局面。

在中文教育促进会的大力推广下,中文教育从以粤语教学繁体字为主过渡到到现在普通话简体字教学。英国很多中小学也开始开设孔子课堂,第二外语选择中文的学生也越来越多,中文教育在英国乃至在全世界越来越受关注和欢迎。

2006年就在伦敦东南郊创立的瑞雅中文学校从一开始只有6、7个学生到现在350多名学生,在这近20年间,见证了英国中文教育的发展与变迁。

学校的创办人之一许智,从四个方面分析了英国中文教育的变化:首先,学生的数量越来越多,开始接受中文教育的年龄也越来越小,“以前都是8、9岁来学习中文,现在2岁半就恨不得开始学习中文了,”;其次,学生家庭的文化背景也发生了不小的变化,以前多是华裔家庭,现在跨国家庭和非华裔家庭也慢慢地越来越多;第三,家长愈发重视孩子受中文教育的程度;最后,教师的专业素质越来越高,是否参加过中文作为第二语言教学的相关培训也成为一项重要的衡量标准。

现今有关中文教育的培训越来越接地气,许多当地有经验的中文授课老师也参与对周末中文学校老师的培训。据了解,中国国家汉语国际推广领导小组办公室(以下简称“汉办”)为英主流学校教师举办为期两天教师年会,经验丰富的老师们会针对如何教电影文学、如何活跃课堂气氛、GCSE(普通中等教育证书,是英国学生完成第一阶段中等教育会考所颁发的证书)的教学指导等不同主题开办工作坊,内容丰富实用。

英国中文教育促进会的培训则更贴近英国华文教育的实际情况,譬如在GCSE推出新教育大纲后,就教师如何根据口语和笔试进行相应调整也进行了培训。

疫情下大规模线上授课后,中国华文教育基金会就《中文》和《华文》两套教材提供了由北京四中教师录播的可回看课程,曾任瑞雅中文学校副校长,现任瑞雅中文学校母语GCSE的老师张雪表示,这些都很有帮助。

谈及海外中文教育现状,在两所英国全日制学校任教的张雪,向记者分享了不同学校学生的状态。在有孔子课堂的公立男校中,虽然中文课师资力量雄厚,课程安排充实,但作为一门必修课,无论学生喜好如何均需修习,因此学生成绩差异较大,学习态度不积极的学生也难免对其他人产生消极影响。在没有孔子课堂的女校,中文教育面临“自生自灭,自求生存”的境况,但可喜的是,中文作为一门付费选修课,仍有许多人选择,且选修学生都是自觉自愿,并且对学习中文感兴趣、有热情的。

就张雪统计,她任教学校每年学习中文的学生数量都较之前有所增长,2016到2017年间只有54名学生,三年时间,2019年到2020年间学习中文的学生几乎翻了一倍,有104名。难能可贵的是,这些学生对中国文化非常感兴趣,也因此对学习中文抱有极大热忱。

但张雪不无可惜地提到,中文教育受大环境影响明显,今年也许是由于疫情,在线宣传课程时发现学生们比起中文对日文更感兴趣,许是在学生或家长们心中仍有顾虑。

受到新冠肺炎疫情影响,伦敦普通话简体字学校也第一时间关闭了线下课堂,将所有计划中的文化活动全面停止,转入线上。图为该校学生为中国加油。

双语幼儿园欧洲起步晚 学前教育前景光明

今年刚刚成立的佩茨伍德中英双语幼儿园在英国中文教育中开辟幼教阵地,作为一所全日制面向2至5岁幼儿的私立教育机构,多数孩子一周五天都在双语环境中度过,沉浸式教学提供的语言环境,更便于学生自然地实现中文母语化。

该幼儿园联合创始人王婧告诉记者,双语幼儿园成立的初衷很简单,就是因为热爱教育。她与另一位创始人许智在2016年就埋下了“开办一所双语学校”的愿望,在了解到“美国进行中英双语沉浸式教学的学校有200多所,但英国甚至全欧洲,在2017年9月才有第一所”后,王婧当即决定开办中英双语幼儿园。

“据科学研究表明,孩子学习语言的黄金年龄在7岁之前,所以双语要从娃娃抓起。”王婧补充道,学校因此定位在面向2至5岁的孩子,为来自不同文化背景的学生提供双语教学环境。

“目前幼儿园多数孩子都来自跨国家庭,但将来可能有更多的英国家庭或其他国家的家庭加入。”王婧向记者介绍,今年9月将会有一个来自波兰家庭的孩子加入,除了波兰语和英语,家长还希望孩子能将中文作为熟练应用的第三门语言,中文象形文字的美感和实用性深深吸引着这个家庭。还有一个英国家庭,因为孩子的母亲曾经在中国工作过,也对让孩子学习中文怀着很大热忱。

园长王清波介绍,除日常教学外,自由学习时学生可以选择不同的主题和语言,在活动的交互中实现中文学习与练习。无论是做手工还是玩游戏,“孩子在表达自我的过程中就实现了语言的学习和应用”,她说。在幼儿阶段就进行沉浸式教学的另一个好处便是趁儿童尚未形成母语习惯之前,自然地将中文融会贯通。

比如说做饺子,王清波解释,孩子通过触觉、嗅觉和视觉体会到什么是面粉后,通过这些信息组成“面粉”的概念,对“面粉”这个词的记忆就会更加深刻长久,而非像成年人在进行外语学习时那样,先用自己的母语思考,再二次转化学习。

不仅如此,根据英国早教大纲制定的教学让孩子们在“玩”的过程中充分体验和学习,掌握初期技能。这种充分发动各项知觉感官的早教模式区别于大龄学童的教育方式,王清波向记者介绍了语言学习早期的3个阶段:2至5岁时学生处于早教阶段,是语言学习的黄金时期,可以通过触摸、品尝和闻得到的感受进行“第一手学习”,此时外语可以自然地转变成母语,即使语法尚未成型或词汇有些混淆,但学习记忆可以持续很长时间;7岁时学生会根据朋友圈选择语言,即倾向于选择学习社交圈中最多使用的语言;在12岁之后进入“单词阶段”,优先使用母语进行思考后再对中文进行学习。

优质师资难求 华校转型期面临阵痛

英国的中文学校早期多为具有慈善性质的教育机构,师资力量薄弱,近年来偏私立学校性质的中文学校如雨后春笋般蓬勃发展,许智分析称,英国中文教育正处于转型期,从慈善类教育机构向能够进入市场的专业教育机构转变。许多“进入市场领域的学校可能走得更加艰难”,家长对学费的比较也是众多中文学校面临的挑战。

在这样一个“可谓艰难的时期”,许智认为,中文学校如何更好地进入市场,吸引优质师资是关键。

张雪补充道,所有学校或多或少都面临着缺乏好老师的困境。许智表示,资金的匮乏也使吸引优质师资难上加难。不过海外中文教育蓬勃发展“也就是近几年的事”,所以之后应该会有更多优秀老师出现,许智对此也表示乐观。

英国微信公众号“英国养娃那些事儿“的博主之一魏莱,同时也是奥平顿中文学校金斯顿分校校长,也指出了海外中文教育长期以来面临的两大窘境——缺乏统一教学大纲和中高学生脱退率高。魏莱说,目前英国各个华校都以自己的教学进度为准,并没有统一的衡量标准来判断学习成果,譬如进入中文学校几年后读写应达到多少字等,教材也并不统一。而且,英国中文教育整体呈金字塔型,年龄越小相应的课程越供不应求,虽然早期父母督促的力度也很强,但随着学生升学,中文学习力度也难以为继,“11岁一般是个坎儿,中文学校一般最大的学生就是11岁,这个年龄段的班也就一两个”,魏莱说道。

但整体而言,魏莱表示,海外中文教育不仅帮助华裔学生产生更强的民族自豪感和归属感,让他们在了解祖(籍)国文化和语言的前提下可以传播中华文化,宣传中国故事,对建立学生自信心和各方面都有好处。英国的主流学校的中文课堂也越来越多,对于非华裔学生来讲,学习中文也是连接中英两国文化交流的桥梁。

疫情期间 网课学生数量不降反增

英国“封城”、学校停课,伦敦市中心的周末中文学校——伦敦普通话简体字学校也第一时间关闭了线下课堂,将所有计划中的文化活动全面停止,转入线上。该校校长廖秀琴告诉记者,疫情后学生的数量不降反升,学校就此机会多开设兴趣班吸收校外学生参加。截止6月9日,该校学生612人,教师数量62人。

为了让老师们可以正确操作Zoom平台,廖秀琴亲自学习后对老师们进行培训,并制定了《教师个人会议ID设定要求》和《LMS网课管理规定》以确保网络课堂的顺利开展。目前全校600余学生,26个中文课和19个兴趣班全面开展网络教学,出勤率达到84%。廖秀琴收到老师们对中文学校授课第一时间所做的调整表示认可,家长们也对这种网上课堂赞赏有加并积极配合。她举例说,有的家庭有三个孩子同时需要学习,家里的电脑、手机和iPad同时启动。家长非常忙碌,在几个孩子之间穿插,以防孩子电子设备掉线。

廖秀琴表示,现阶段学校网课运行效果不错,特别是小班学生,学习热情十分高昂。在学习之余,学校还组织了全校学生的唐诗背诵活动,学生们“进步很大,普通话发音越来越标准”。

“学校已经做好了继续网课教育的准备,让所有老师购买了Zoom的月租,有的老师获得30%的特别折扣,也已将月租转为年租,为长期网课做好准备。”廖秀琴说,新生报名情况在疫情发生后趋缓,但现正在逐步恢复。明年学校将按照计划,增开一个五年级班,所以学校人数将会持续增长。

面对中国中文网课机构的竞争,疫情结束后英国中文学校的生源会不会有一些流失?伍善雄对此表示乐观,隔离了这么久,学生们周末肯定不愿意呆在家里,更愿意出门见到小伙伴。“无论怎样,面对面教学还是不一样的!”他说。

位于伦敦西区的肯辛顿韦德学校(Kensington Wade School)作为英国乃至全欧洲的第一家中英双语全日制私立学校,也在疫情期间将课堂搬到了线上。学校总共有4个阶段的学习,3岁的幼儿班(Nursery)、4岁的学前班(Reception)、5岁的一年级(Year1)和6岁的二年级(Year2),年龄小的孩子每节课15分钟,5岁及以上的孩子最长线上课程时长为1小时。

“我们真的很惊讶,孩子们的表现极其惊人,没想到他们竟然可以保持注意力集中1小时,而且通过屏幕互动他们的学习技巧和能力反而在这期间加强了许多!”校长华莱士(Jowallace)欣慰地说,“一开始我们最大的担心是让年纪这么小的孩子使用电子屏幕所带来的影响,但形势所迫这也是大势所趋。”

为了保证学习效果,华莱士介绍到,每节课都由老师以直播的形式进行,也有录播课程方便因工作无法及时参加直播的家庭。“虽然屏幕教学和探索世界重视互动的幼教理念背道而驰,同时小孩子的网课也完全不像大学生网课那样,但我们还是尽可能多地给家长布置‘任务’,指引他们如何与孩子互动,比如玩泥巴之类的。”华莱士笑谈道,老师会通过用中文问学生问题,让学生用中文回答等方式持续练习,家长也会拍摄学生练习中文和玩耍的过程并上传到学校的评估平台上。

学前班阶段的课程还有1对1环节强化学生对中文单词的记忆和使用,配合中文学习在线资源,而年龄最小的幼儿园班由于仍处在幼教初期,还是以集体课的形式熟悉语感。对于非华裔家庭,录播课程可以帮助他们反复回看学习。随着封城走到尾声,一年级及以下的学生都逐渐回到了学校,可以与老师面对面展开互动和学习,二年级学生仍在上网课。

位于伦敦西南的Kew Learning学习中心,1/3的学生都来自于无中文背景的家庭。负责人郭敏也表示,疫情期间的中文课程转到了线上,但对生源的影响不大。因为“多数孩子都是我们的长期学生,师生之间互相了解,课后的作业也能及时批改与返回,大大保证了课程的时效性。”(记者:余梁意、王岩、陈斯睿、田皓雪子)